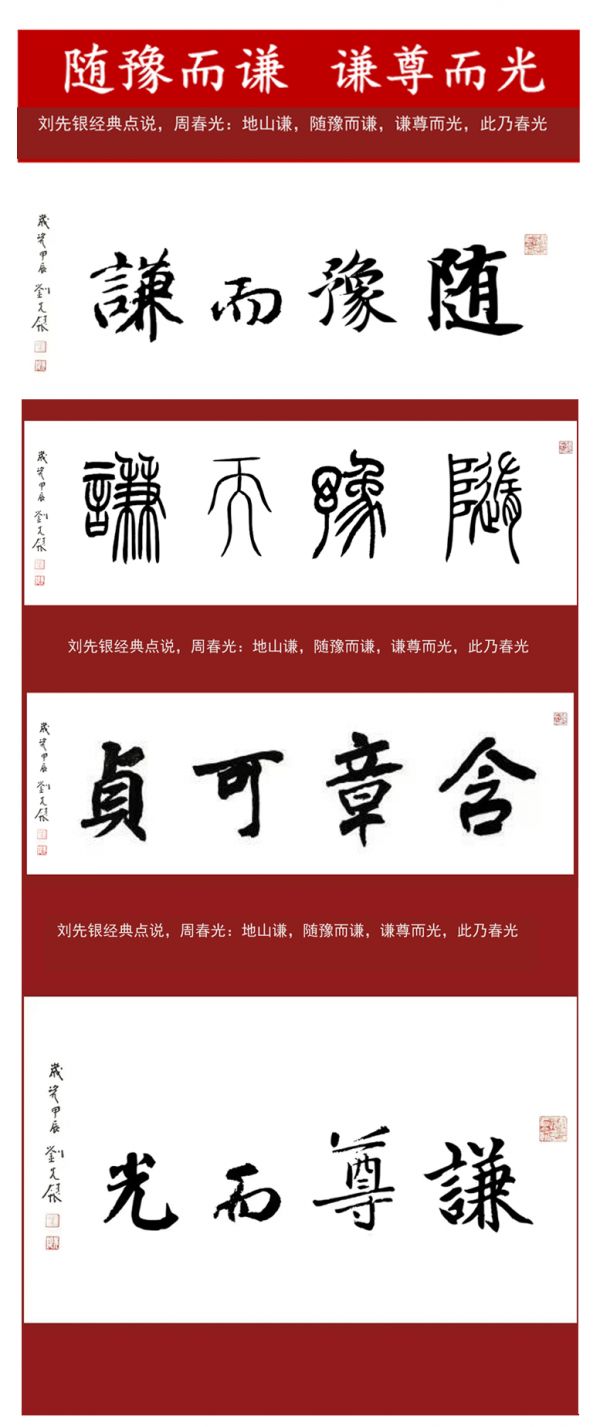

刘先银经典点说中国哲学(尤其是儒家思想)根植于“内在的生命情感”和“心灵的修养”

刘先银经典点说中国哲学(尤其是儒家思想)根植于“内在的生命情感”和“心灵的修养”

刘先银经典点说《孔子哲学思微》中深入探讨了中西思维方式的差异,结合其经典论述与相关研究成果,可总结为以下几个方面:

1. 思维根基的差异:生命情感与逻辑理性

- 中国哲学:以生命体验为核心

刘先银指出,中国哲学(尤其是儒家思想)根植于“内在的生命情感”和“心灵的修养”,其核心概念如“仁”难以通过逻辑定义完全阐释,而是需通过实践体验与情感共鸣来领悟。例如,孔子提出的“仁者爱人”不仅是一种道德规范,更是对人际关系的整体性情感回应,强调“克己复礼”的实践性调和。

- 西方哲学:逻辑与分析的优先性

西方哲学则倾向于通过“严密的逻辑推理”和概念演绎构建理论体系,如科学思维强调实证、归纳与演绎的统一,注重通过实验验证知识的客观性。这种思维模式在古希腊哲学中已见端倪,并通过启蒙运动进一步强化,形成以理性为核心的认知框架。

2. 认知路径的差异:整体直觉与分解分析

- 中国哲学的整体性思维

刘先银认为,中国哲学强调整体关联与直觉体悟,如孔子“中庸之道”强调“无过无不及”的动态平衡,而非通过分割现象进行抽象分析。这种思维方式在《论语》的“识人智慧”中尤为明显,孔子主张通过综合观察言行、动机与心境来全面理解人(如“视其所以,观其所由,察其所安”)。

- 西方哲学的分析性思维

西方哲学则注重分解对象以探求本质,如莱布尼茨的“单子论”通过逻辑推演构建形而上学体系,其二进制理论虽受《易经》启发,但最终仍以数学形式表达。这种分析性思维在科学方法论中占据主导,强调从部分到整体的认知路径。

3. 实践与理论的侧重差异

- 中国哲学的实践导向

孔子思想的核心目标是通过“礼”与“仁”的实践实现社会和谐。刘先银指出,儒家“义利之辨”并非否定利益,而是强调“见利思义”,将道德实践融入日常生活。例如,“行有余力,则以学文”体现了知行合一的实践优先性。

- 西方哲学的理论建构

西方哲学更注重通过理论模型解释世界,如启蒙思想家伏尔泰虽推崇孔子,但仍以理性思辨为基础构建社会伦理体系。科学思维与哲学思辨的结合,推动了西方知识体系的系统化发展。

4. 伦理观与价值导向的差异

- 中国哲学的伦理本位

儒家以“仁”“礼”为核心,强调道德内化与社会秩序的和谐统一。刘先银认为,孔子的“正名”思想(如“君君臣臣父父子子”)通过伦理规范而非法律条文维持社会运转,体现了“道德教化”优先于制度约束的特点。

- 西方哲学的理性本位

西方更倾向于通过理性推导建立普遍伦理准则,如康德的“绝对命令”以逻辑一致性为基础,强调道德法则的普适性。这种差异导致西方社会更依赖法律与制度,而中国传统文化更注重道德自觉。

5. 语言与表达方式的差异

- 中国哲学的隐喻与体悟

中国哲学常以寓言、对话等形式传递智慧,如《论语》中多用生活场景阐释抽象概念(如“饭疏食饮水,乐亦在其中”),强调通过体悟而非逻辑论证达成理解。

- 西方哲学的逻辑化表述

西方哲学著作(如亚里士多德的《形而上学》)依赖严谨的范畴演绎与概念定义,语言表达力求精确,避免歧义。

刘先银的整合视角:互补而非对立

刘先银强调,中西思维方式的差异并非对立,而是互补。例如,儒家“中庸之道”与西方辩证法在方法论上可相互参照;中国哲学的实践智慧可为西方理性主义提供伦理补充,而西方的逻辑分析则有助于中国哲学的现代转化。正如孔子思想对欧洲启蒙运动的启发所示,跨文化对话能促进人类文明的共同进步。

刘先银经典点说《孔子哲学思微》

刘先银对中西思维差异的剖析,揭示了儒家哲学的生命力与现代价值:中国哲学的“整体性”“实践性”与“伦理导向”为应对现代社会的碎片化与工具理性提供了独特资源,而西方思维的逻辑性与分析性则为传统智慧的现代化提供了方法论支持。两者的互补性正是全球化时代文化对话的基石。

在思维方式上,西方追求清晰思维,科学与哲学都力求清晰性;中国思维则具有社会性特征,如孔子的思维需通过人际活动进行。

关于人的造就,西方哲学强调概念的清晰区分,如思维、知识、行动;儒家则认为人在自然和社会中完善自身,“仁人”是现实中较完善的人,“仁”是个过程词,人应与环境和自身要素融为一体,不存在明确区分。

在政治观方面,西方社会政治理论围绕诸多特定问题展开,与孔子的哲学所用概念不同。西方的“实践”概念具分离特点,产生强调一致性的理性秩序,法律等作为外部决定力量保障秩序,抹杀个人作用,追求整齐划一;中国的“实践”基于美学秩序,重视个体独特性,个体能自我创造秩序,且认可特殊与多元,反映在政治观上是对个体独特性的尊重。

天人关系上,西方对天人关系的思考可追溯至古希腊,其认为秩序和原因在运动变化的事物中,导致理性与经验分离,形成二元论,天与人分离,重视宇宙起源论。中国早在尧时就思考天人关系,从商代“以祖配天”到周代“以德配天”,天人关系紧密相连,“天”非人格化并与地、人统一,历代学者认为天人合一,现实世界有意义,人类是价值创造者。

该书以“美学秩序”与“理性秩序”概括中西秩序观念,虽有新意,但这是预设视角,可能忽略内部丰富性、复杂性和共性。但作者认为凸显差异能促进中西哲学对话与互补。

刘先银经典点说《孔子哲学思微》

刘先银对中西思维差异的剖析,揭示了儒家哲学的生命力与现代价值:中国哲学的“整体性”“实践性”与“伦理导向”为应对现代社会的碎片化与工具理性提供了独特资源,而西方思维的逻辑性与分析性则为传统智慧的现代化提供了方法论支持。两者的互补性正是全球化时代文化对话的基石。

孔子的真诚,孔子一百零八圣迹图,刘先银编著,邓世华绘画

为何孔子无端发无言之叹?刘先银经典点说《论语》名句欣赏,行有余力,则以学文,孔子的识人智慧

刘先银经典点说:不迁怒不贰过是孔子哪位弟子?

刘先银对《道德经》版本的研究与阐释,始终贯穿着道家“道不可言,言而非道”的核心思想

相关知识

刘先银经典点说中国哲学(尤其是儒家思想)根植于“内在的生命情感”和“心灵的修养”

刘先银经典点说:在情感和心灵世界,《金猴宗师》的成功就位乎其中

刘先银经典点说:霍光与皇帝,《金猴宗师》四代猴王,缘起绍剧的情感价值

刘先银经典点说《金猴宗师》:在情感和心灵世界,金猴之理得而成功就位乎其中

刘先银经典点说《论语》+《资本论》=?

刘先银经典点说:中国形象基于艺术表达的文化逻辑,荷花定律竹子定律金蝉定律

刘先银经典点说:服章之美,承千载起新潮,文化中国行,服饰创新的体现

刘先银经典点说:王弼《论语释疑》道家思想与儒家思想结合的阐述

刘先银经典点说:李清照七夕词以牛郎织女的传说,写透了相貌的心灵写照的奥妙

刘先银经典点说《金猴宗师》的情感价值,解析成功的路径,及其对艺术的热爱

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49250

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44657

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40852

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36600

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32711

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29740

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25780

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21151

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20119

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19515