别让三俗毁掉相声!前辈辛勤努力不该被碾碎!守护相声的文化根基!

当台下传来那种含蓄而又带点尴尬的哄笑,舞台上的相声演员却开始抖出带着荤腥味的包袱时,心里总会泛起一阵寒意——这笑声背后,其实隐藏着相声艺术的巨大隐忧。有人说相声本就是“地摊文化”,三俗才是它的本色,类似这种言论,既是对历史的无知,更是对前辈们辛苦付出的极大不敬。毕竟,相声之所以能从旧社会街头“撂地活”一路走来,成为全民喜爱的艺术,靠的从来不是低俗媚俗,而是侯宝林等大师用一生心血打磨出的“文明革新”。

先说旧社会的相声,那时候的演员确实会说些擦边内容,但那绝不是艺术的本意。那时候的相声演员大多在天桥、庙会“撂地”讨生活,观众多是扛活的、拉车的,若不说些“热闹”话题,观众立刻转身走人,全家就要挨饿。正因如此,低俗成了他们不得不选择的无奈生存法门。更别说那些正经人家的女眷了,她们根本不会来听相声,更不会带孩子去“受熏陶”。那个时代的相声,更多是一种挣扎求生的“生活手段”,低俗是被逼出来的,而绝非相声的灵魂。

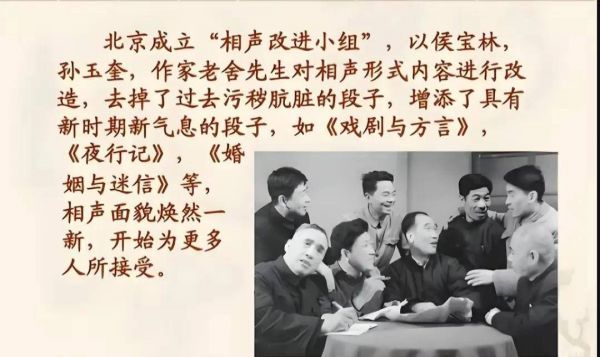

新中国成立后,侯宝林大师带头成立了相声改进小组,做了一件划时代的事情:他率先将相声中的荤口、低俗包袱全都剔除,还亲自登门请来了老舍先生帮忙写段子。用干净的语言和精妙的结构重新打造作品。《夜行记》里,他用骑自行车不守规矩的日常场景抖包袱;《戏剧与方言》里,则借助各地语言差异制造笑料。这些作品没一句粗话,却让男女老少捧腹大笑,因为幽默的核心永远是对生活的细腻观察,而不是低俗。

正是这场革新,让相声第一次跨入广播、走上正规舞台,彻底摆脱了“地摊文化”的标签,成为能进人民大会堂的艺术。老舍先生曾说:“侯宝林让相声有了文化。”这文化的本质,就是让相声摆脱了低俗依赖,打开了更广阔的表达天地——它既能讽刺陋习,也能赞美生活,既能逗笑,也能发人深省。

可如今,一些相声演员却打着“回归地摊本色”的旗号,在台上大聊隐私、调侃搭档全家,屎尿屁满天飞,甚至把低俗当成“接地气”的资本。他们忘了,相声能有今天的地位,是前辈们用几十年时间一点点挣来的:侯宝林为了改一个包袱,能对着镜子反复练几十遍;马三立为了让作品老少皆宜,宁愿少赚出场费也不接低俗商业演出。那些前辈们拼尽全力,就是为了让相声被尊重,被传承,让自家孩子骄傲地说“我爸是相声演员”,而不是偷偷摸摸说“我爸讲的是荤段子”。

更严重的是,三俗相声不仅毁了品味,更断送了相声的未来。孩子们如果从小听着低俗包袱长大,会误以为“幽默就是低俗”;年轻演员看到“说俗说脏更火”,又有谁愿意苦练基本功?最终,相声只会沦为一场短暂的感官刺激,笑过之后一片空洞,仿佛当年天桥上的“撂地活”,热闹一时,却什么都没留下。

真正爱相声的人,应该让它活得更有格调。相声的根基从来不是低俗,而是语言艺术和生活智慧,是“细节中见真知”的巧思。侯宝林大师曾说:“相声得让人笑,但不能为了笑什么都来。”今天,我们绝不能让前辈们用一生守护的艺术,沦落为“流量至上”的低俗货。

真正的相声观众,要学会对三俗说“不”,这不是装高雅,而是懂得:能让一家老小围坐一起开怀大笑的相声,才是这门艺术应有的样子。如果一段相声尴尬到让全家人都想用脚趾头凿出三室一厅,那么这段相声真的完蛋了。相声从地摊走到殿堂,前辈们用近百年时间铺路,怎能因迎合部分观众的恶趣味,把它拉回泥潭?

那些打着“艺术家”旗号表演三俗相声的人,还有那些捧臭脚的追捧者们,你们配不上“艺术家”这三个字!前辈们用一辈子打磨的艺术骨气,被你们的低俗套路践踏;守初心、苦练真功的同行,被你们用流量泡沫堵死了出路。你们欠的不只是尊重,而是对一门艺术的亵渎!欠坚守相声的人一个道歉,更是对行业底线的践踏!更别提给后代留下什么传承了——你们撒下的那堆文化垃圾,只会让后人嗤之以鼻!

相关知识

戏说漫谈“中国相声三大表演体系”,传统、现代和三俗

解析谢宝庆与杨议“砸郭”:相声圈如何面对艺术倒退与三俗文化!

73岁姜昆连任曲协主席,主流相声圈将继续反三俗,排挤德云社!

千万别让主持人碰上闫妮:台词就像在说相声……

“津今有味”成都相声大会盛大启幕·感受津派相声艺术文化魅力

如此可爱的《淮水竹亭》宣发,莫要用“三俗”大棒,对其打打杀杀

相声前辈高峰与德云社班主郭德纲的座驾,对比后令人感慨

陕派相声品牌“相声江湖”落地沈阳

中国曲协本要推动相声发展,民间为何总认为,它与德云社相声为敌

87岁著名相声表演艺术家朱文先去世,曾拜马三立徒弟高笑林为师!

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49250

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44662

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40852

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36603

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32711

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29740

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25784

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21156

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20122

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19527