式微的国画 之 政治与哲学淡化

文/雪狼异族

国画的“失语”:从政治隐喻到技法游戏

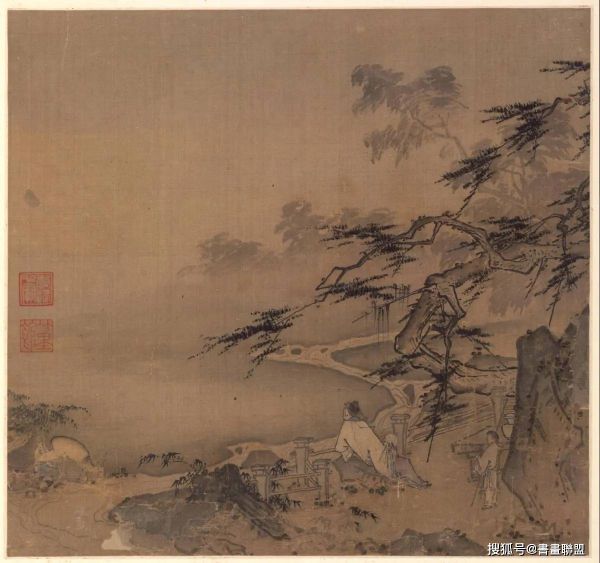

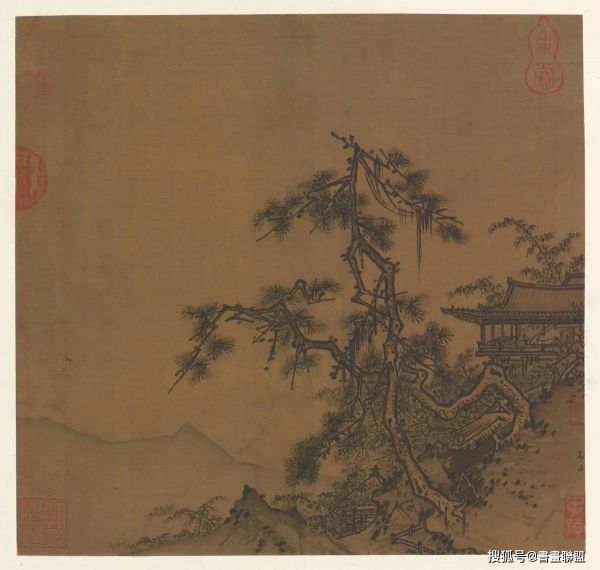

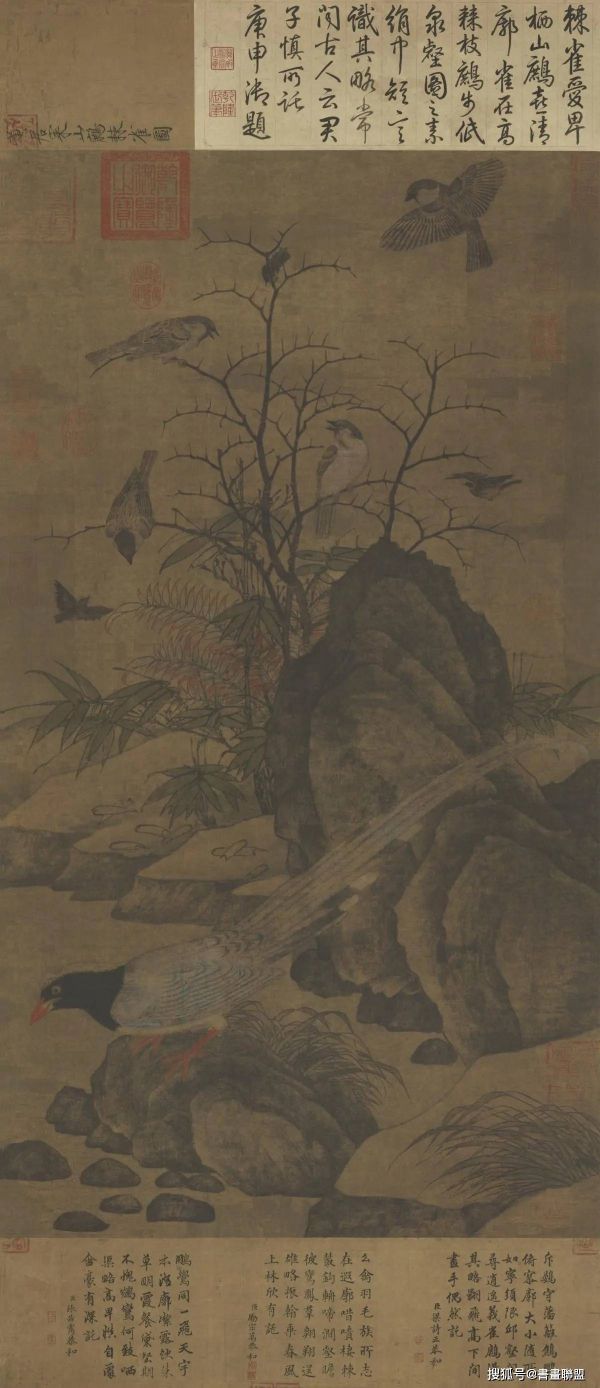

在故宫博物院的北宋山水画前驻足,你会发现《早春图》中那座高耸入云的主峰,恰似皇权的具象化表达。郭熙在《林泉高致》里明言“大山堂堂为众山之主”,这种将政治秩序嵌入山水构图的智慧,让北宋山水画成为一部视觉化的国家哲学。而在元代画家龚开的笔下,瘦骨嶙峋的老马(《骏骨图》)与形态怪异的钟馗(《中山出游图卷》),实则是遗民群体的精神自画像。这些看似荒诞的形象背后,藏着对前朝的深切怀念与对异族统治的无声抵抗。然而当我们把目光投向当代画坛,却发现这种“画中有话”的传统正在消逝,国画正在沦为技法精湛却思想贫瘠的视觉游戏。

一、政治隐喻的消逝

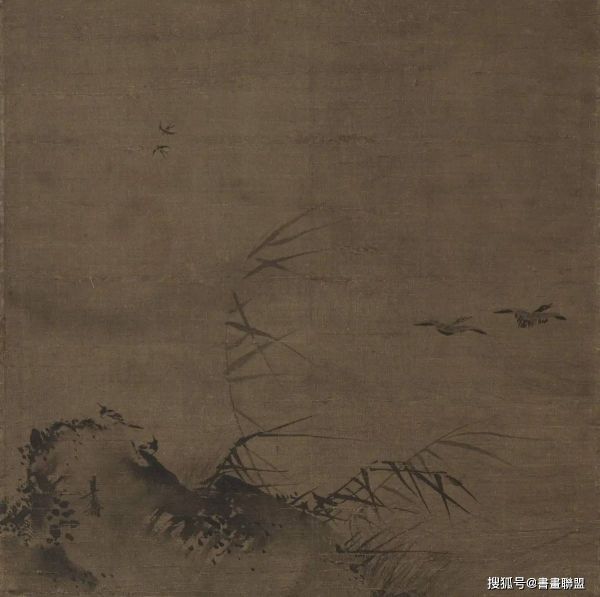

北宋山水画构建的“主峰-群臣-荆棘”三级构图体系,如同用笔墨书写的《资治通鉴》。范宽《溪山行旅图》中顶天立地的巨峰,既是地理坐标更是权力图腾,每一道皴法都在强化“君权神授”的政治哲学。这种“画以载道”的传统在元代发生变形,倪瓒《渔庄秋霁图》中大面积的留白,看似逃避现实的隐逸情怀,实则是对元朝统治的消极抵抗。他笔下空无一人的山水,正是“天下无人也”的愤懑呐喊。但当代画家似乎集体患上了“政治色盲”,他们更热衷于在宣纸上复制西方现代艺术的形式实验,却忘记了传统国画曾是“无声的谏书”。

这种转变背后是文化语境的剧烈变迁。在全球化浪潮中,国画遭遇西方艺术思潮的强势冲击。抽象表现主义、立体主义等流派强调个性张扬,导致部分画家盲目追求形式新奇,却丢失了笔墨的文化根基。更严峻的是市场经济的侵蚀,画廊与拍卖行主导的创作生态,迫使画家将作品异化为可交易的商品。当一幅工笔画的价格与精细程度直接挂钩,谁还愿意在宣纸上承载沉重的思想?

二、哲学思考的式微

元代文人将山水画变成流动的《庄子》,黄公望《富春山居图》中看似随意的笔墨,实则暗合道家“天人合一”的宇宙观。这种将哲学思考融入绘画的传统,在当代画坛难觅踪迹。中央美院院长靳尚谊曾痛心疾首:“毕业展怎么都是工笔?大写意的精神去哪了?” 这种现象折射出当代国画的深层危机——画家们更关注如何用3000根线条画出一片树叶,却忘记了笔墨本应是思想的载体。

教育体系的偏斜加剧了这种困境。现代美术院校的课程设置偏重技法训练,学生们在画室里反复临摹《芥子园画谱》,却很少有人系统学习《林泉高致》《画禅室随笔》等理论典籍。当“六法论”被简化为素描考级标准,当“逸品”概念被市场价格重新定义,国画正在丧失其作为文化载体的核心价值。正如张良玉在《百年国画批判》中指出:“当代画家的国学修养,连明清画匠都不如。”

三、突围之路:在传统与现代间寻找平衡

令人欣慰的是,仍有少数画家在尝试突破困局。张钦的《前路》系列将现代女性的职场困境融入写意人物画,用传统笔墨解构当代社会议题;周韶华的“大河寻源”系列,则以泼墨大写意重构黄河文明的精神图谱。这些探索证明,国画并非注定要沦为博物馆里的文化标本。

要实现国画的现代转型,或许需要重温元代文人的智慧。赵孟頫提出“书画同源”,将书法的抽象性注入绘画;倪瓒创造“折带皴”,用极简线条表现山石质感。他们在继承传统的同时,始终保持着对时代的敏锐感知。今天的画家同样需要在技法创新与思想深度之间找到平衡点,让笔墨重新成为思考的工具而非炫技的手段。

站在历史的长河边回望,国画的兴衰始终与时代脉搏同频共振。北宋的雄浑、元代的冷峻、当代的迷茫,构成了一部视觉化的中国思想史。当我们惋惜国画“失语”的同时,更应思考:在这个信息爆炸的时代,如何让古老的笔墨重新获得言说的力量?或许答案就藏在那些仍在宣纸上坚持思考的画家笔下,藏在传统与现代碰撞出的思想火花中。

相关知识

周林刚评《心智与政治秩序》|政治与政治生活

与中西哲学相遇

新书速递 | 《心智与政治秩序》:面向生命与共同体的根本关切

王者之香(国画)

政治现象学:增强对公共生活的描述精度

《哲学进化论:一场关于世界、意识、道德的无止境追问》展现哲学思考的独特之处

研讨会|元宇宙、人类世与奇点哲学

色彩的艺术与精神的追求——著名画家翟登绪先生对国画未来发展方向的解析

孙津“哲学三书”出版,带读者走进五彩斑斓的哲学世界

尉犁:过足“国画瘾” 补足“精神之钙”

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49250

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44662

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40852

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36603

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32711

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29740

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25784

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21156

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20122

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19527