成名有捷径,生财有大道:容庚的“非常规”学术人生

在中国近现代学术史上,容庚是一个很有意思的人物。他不只是一位考古学家、文字学家,更是一位深谙“时局”与“资源调动”的知识分子。

他最著名的两部作品,一是《金文编》,一是《商周彝器通考》。前者是他在东莞中学教书时自学古文字、用蜡纸油印、自己寄出去的;后者则是他在故宫借来照相机、递了两包香烟拍下青铜器铭文之后,潜心八年完成的著作。

某种意义上说,这两本书就是他学术生命的全部。而这背后,则是“成名有捷径,生财有大道”这句他在课堂上写下的话的真实写照。

容庚的“捷径”,不是投机取巧,而是极其聪明地利用了当时学术体系的空白和传播的稀缺。他靠自刻蜡版印书、主动寄给罗振玉,换来了北大研究生的入学资格和一批顶级学者的背书校订。也就是在那个年代,才有可能靠一部未出版的手稿打通学术上升通道。

而“生财有大道”则更具现实意味。1920年代末,北平局势动荡,琉璃厂街古董如潮,价格低迷。容庚借了1000个银元,扫货半条街,分类再卖出,转手翻倍。第一次赚的再投入,继续“扫街”。靠的是眼力、知识和时机的结合。

这不是简单的“捡漏”,而是对市场、文物价值和文化资源流动的深刻理解。他曾说,“盛世古董,乱世黄金”,在乱世中,知识就是资本,判断力就是流动性。

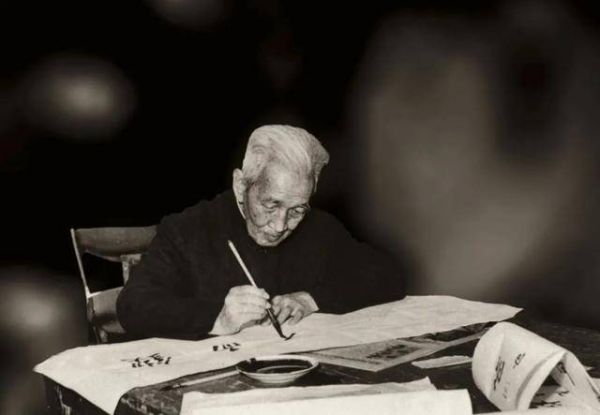

这位出身书香门第的广东人,不是那种只知道埋首书斋的学者。在故宫,他用“辩论法”学习青铜器鉴定:听一家之言,就去找另一家辩驳,来回交锋,晚上整理归纳,硬是从实践中炼出了判断力。后来他成为故宫古物鉴定委员会最年轻的委员,靠的不是资格,而是真本事。

更重要的是,他明白,做学问不能只是“读死书”。他不反对捷径,但强调的是认知的完整性和行动力的结合。他借相机、送香烟、拍文物,不是投机,而是理解了“学术”与“现实”之间的桥梁在哪里。

有趣的是,那句“生财有大道,成名有捷径”的先后顺序,后来成了争议点。《容庚传》记的是“生财在前”,课堂上却是“成名在前”。其实,这恰恰说明了容庚的聪明:他知道在不同语境中,话怎么说最合适。在讲台上,他强调“成名”是做学问的起点;而从《礼记·大学》的引文看,他又明白“生财”是可持续之道。

到了上世纪五十年代,当“发财”成了敏感词,他也只是轻描淡写地说,“这叫生财有大道”,既是答复,也是隐喻,像是给懂的人一个会心一笑。

容庚的成功,靠的是知识,也是策略。他不是那种靠命运垂青的人,而是主动创造势能、精准出击的实践者。他用自己的方式,把传统金石学带入了现代考古学的轨道。

所以说,那台借来的相机和那两包香烟,某种意义上,是中国学术史上最值钱的“装备”。它们不只是工具,是一次学术范式的跃迁,是旧学向新知的桥梁。

容庚的故事告诉我们:机会总是留给有准备的人。而这个准备,不止是读书,更是对现实、时局、资源和知识边界的深刻洞察。

相关知识

成名有捷径,生财有大道:容庚的“非常规”学术人生

匠心呈现多面的容庚,“容庚的北平岁月”特展在东莞展览馆开幕

“文史广州”名家讲座:纳藏悉尽报国邦,回看容庚的文人风骨

父亲用“容庚秘箧”印章表达他的极度珍视

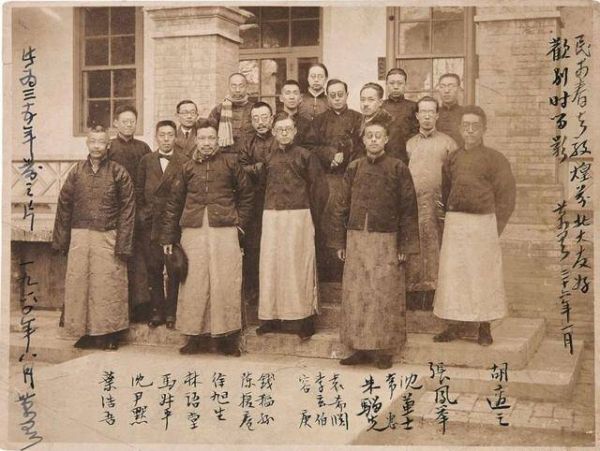

容庚启功沈从文等大师致马国权书札展:破译强大的学术朋友圈

容庚与刘体智通信终于合璧:学者与收藏家的卅载金石缘

容庚与刘体智往来书札首次合璧:追述学者与收藏家卅载金石缘

人生没有一键消除的捷径,只有一砖一瓦的修行!

经营人脉有六个捷径,最后一个才是关键

出版学术类专著的出版社有哪些?

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49250

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44657

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40852

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36600

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32711

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29740

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25780

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21151

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20119

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19515