董其昌对赵孟頫的接受与书法理论的自我建构

摘要

董其昌(1555–1636)与赵孟頫(1254–1322)虽相隔三百余年,但二人在书法史上的精神对话构成了元明之际文人书风演变的关键线索。董其昌对赵孟頫的评论呈现出复杂而动态的“褒贬交织”特征:早期推崇备至,奉为“楷模”;中年反思其“姿媚”之弊,提出“熟媚”之讥;晚年则在更高理论层面实现批判性超越。这一演进轨迹不仅反映了董其昌个人艺术观念的成熟过程,更揭示了其通过“立赵为靶”来建构自身书法理论体系的深层策略。本文研究表明,董其昌在书论体系、笔法认知与艺术追求三个维度上实现了对赵孟頫的超越:以“南北宗论”重构书法史谱系,以“生秀”对抗“熟媚”,以“率意”取代“工致”,最终建立起以“回归人本”为核心的个性化理论体系。这种“借古开新”的路径,彰显了晚明文人通过批判性接受传统来确立自身艺术地位的典型机制。

关键词:董其昌;赵孟頫;书法批评;艺术超越;南北宗论;晚明书法;书史建构

一、引言:问题的提出与研究视角

在中国书法史上,后人对前贤的评价往往不仅关乎艺术判断,更是一种自我定位与理论建构的策略。董其昌对赵孟頫的评论,正是这一现象的典型个案。赵孟頫作为元代书坛领袖,力倡复古,以“晋唐风韵”矫正南宋书风之衰弊,其书风“妍媚圆熟”,影响深远。至明代,赵书仍为学书者重要范本,董其昌早年亦深受其影响。

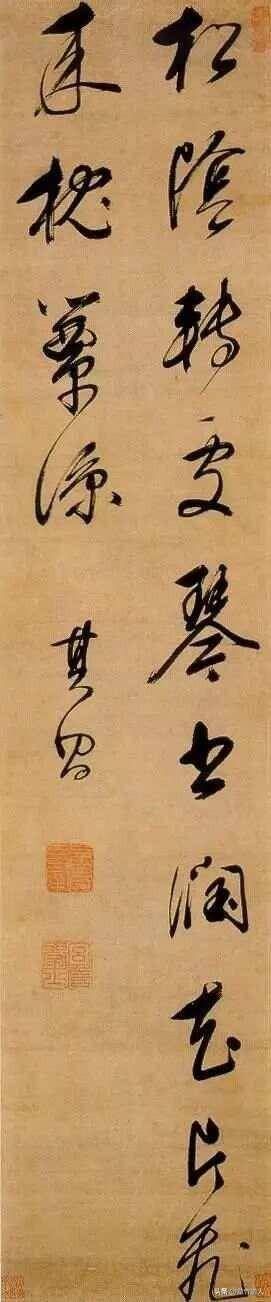

然而,董其昌对赵孟頫的态度并非一以贯之,而是呈现出明显的阶段性变化与内在张力。他既称“余学书三十年,始悟诀于赵集贤”(《画禅室随笔》),又贬其书“如扶病美人,姿态犹存而风骨尽失”;既临摹赵书至“几可乱真”,又宣称“赵书因熟得俗态,吾书因生得秀色”。这种看似矛盾的评价,实则构成了一条清晰的成长与超越路径。

本文认为,董其昌对赵孟頫的“褒贬不一”并非简单的态度摇摆,而是一种有意识的“三部曲”式建构:追摹—反思—超越。通过对赵孟頫的批判性接受,董其昌不仅完成了个人艺术观念的蜕变,更借此确立了自身在书法史中的独特地位。本文将从书论体系、笔法认知与艺术追求三个维度,系统分析董其昌如何实现对赵孟頫的超越,并最终构建起以“回归人本”为核心的书法理论体系。

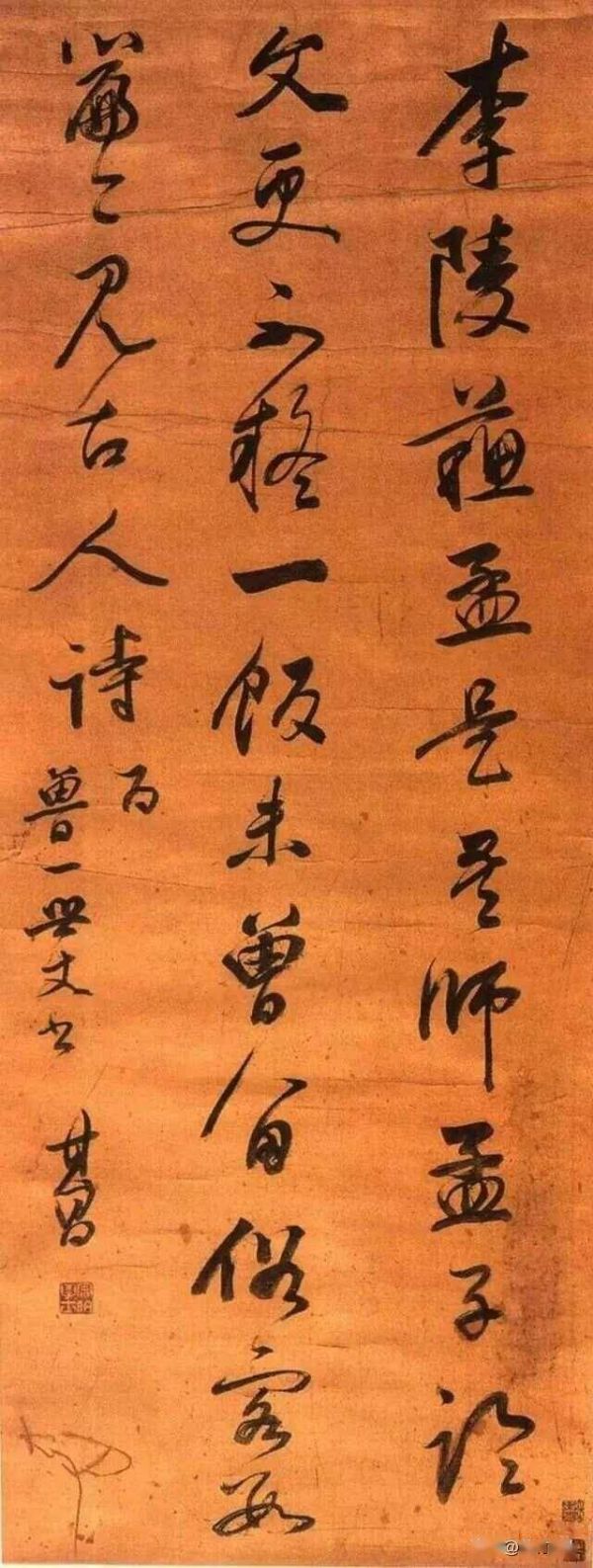

二、追摹:以赵孟頫为起点的学书路径

董其昌的书法启蒙阶段,赵孟頫是其最重要的取法对象。在晚明书坛,赵孟頫仍被视为“正统”典范,其书迹流传广泛,风格清晰,易于学习。董其昌在《容台别集》中坦言:“吾书无所不临仿,最得意者在米与赵。”可见赵书在其学书体系中的核心地位。

具体而言,董其昌对赵孟頫的追摹主要体现在以下几个方面:

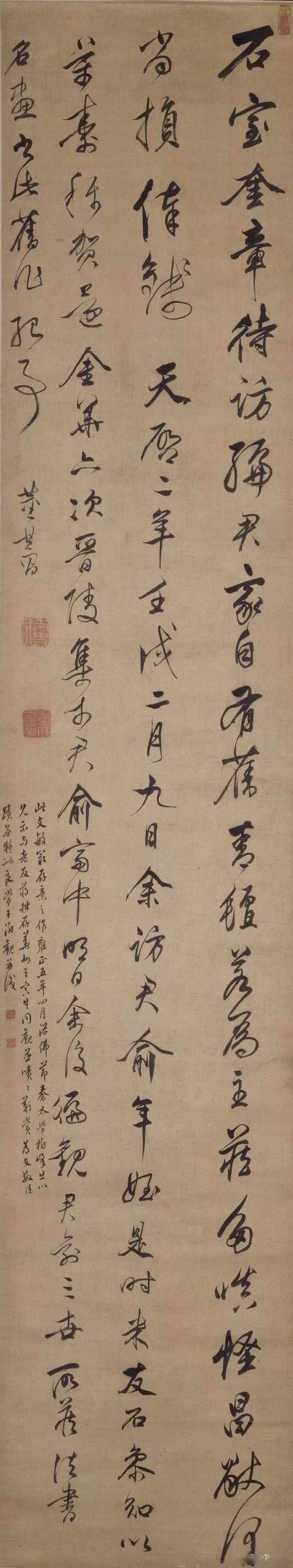

结构取法:赵孟頫书法结构严谨,字形宽绰,横势舒展,具有强烈的秩序感。董其昌早期作品,如《行书临赵孟頫千字文卷》,在结体上明显承袭赵氏扁方之貌,横向取势,重心平稳。

笔法借鉴:赵书用笔圆润流畅,提按分明,起收讲究,富有节奏感。董其昌在初学阶段亦注重笔法的精到,追求“姿媚”与“圆熟”,其《临赵松雪书帖》等作,笔意连贯,波磔分明,深得赵书神韵。

审美认同:董其昌早年认同赵孟頫“复古”理念,认为“学书不学晋,终归下乘”。赵孟頫以晋唐为宗,力矫时弊的立场,与董其昌追求“古意”的审美理想高度契合。

这一阶段的追摹,使董其昌掌握了传统书法的基本法则,为其日后的变革奠定了坚实基础。正如其自述:“始学颜太保,继学虞永兴,后乃得赵吴兴法,始知古人用笔之妙。”赵孟頫成为他通向晋唐经典的“中介”与“桥梁”。

三、反思:从“姿媚”到“熟媚”的批判转向

然而,随着艺术眼界的提升与个人风格的萌发,董其昌逐渐对赵孟頫书法产生反思。这一转变大约发生于其四十岁前后,正值其艺术观念趋于成熟的时期。他开始意识到,赵书虽“姿媚”,但“过熟则俗”,缺乏“生拙”之趣与“逸气”之格。

在《画禅室随笔》中,董其昌多次表达对赵书“熟媚”的批评:

“吾于书似可直接赵文敏,第少生耳。赵书因熟得俗态,吾书因生得秀色。”

此语堪称董其昌对赵孟頫评价的转折点。他承认自己在技巧上可与赵氏比肩,但刻意以“生”对抗“熟”,以“秀色”区别“俗态”。这里的“生”,并非生疏,而是“生辣”“生秀”,指一种未经雕琢、自然流露的笔墨趣味;而“熟”,则指过度熟练导致的程式化与审美疲劳。

此外,董其昌还从历史评价的角度质疑赵书的“风骨”:

“赵文敏书,自元以来,无出其右者。然其为人,不免有‘贰臣’之讥,书亦少刚劲之气,如扶病美人,虽姿态可人,而风骨不振。”

此论将书品与人品相联系,虽有道德评判之嫌,但其核心在于指出赵书“柔媚有余,刚健不足”的审美局限。这种反思,标志着董其昌已不再满足于做赵孟頫的“影子”,而试图在精神气质上与之拉开距离。

四、超越之一:书论体系的重构——从“复古”到“南北宗”

董其昌对赵孟頫的超越,首先体现在书论体系的建构上。赵孟頫的书法理论核心是“复古”,主张“当则古,无徒取法于今”,强调对晋唐经典的忠实继承。这一路径虽有正本清源之功,但本质上仍是一种“模仿式”的艺术观。

而董其昌则在此基础上,提出了更具系统性与哲学深度的“南北宗论”。尽管此论源于画史,但其逻辑完全适用于书法。董其昌将书法史划分为“南宗”(文人画/帖学)与“北宗”(院体画/碑学),前者重“顿悟”“神会”,后者重“渐修”“形似”。他将王羲之、颜真卿、苏轼、米芾等奉为南宗正脉,而将赵孟頫归入“北宗”或“过渡人物”。

通过这一划分,董其昌实现了对赵孟頫“复古论”的超越:

从“学古”到“化古”:赵孟頫强调“与古为徒”,董其昌则主张“离迹求神”,认为“临帖如骤遇异人,不必相其耳目手足,而当观其举止笑语”。他不再满足于形似,而追求精神气质的契合。

从“技术传承”到“心性表达”:赵书重法度、重技巧,董其昌则强调“心画”,认为书法是“心迹”的流露。他在《画禅室随笔》中说:“书道只在‘巧妙’二字,拙则直率而无化境矣。”此“巧”非技术之巧,而是心性之巧,是“无意于佳乃佳”的自然状态。

建立新的史学谱系:董其昌通过“南北宗论”,将自己置于南宗正统的继承者位置,而将赵孟頫定位为“集大成者”而非“开创者”,从而在书法史序列中确立了自身的优先地位。

五、超越之二:笔法认知的革新——从“熟媚”到“生秀”

在笔法层面,董其昌实现了对赵孟頫的直接对抗与革新。赵孟頫书法以“熟”“媚”著称,用笔圆转流畅,提按分明,结构匀称,极具观赏性。但董其昌认为,这种“熟”易导致“俗”,缺乏“生”的趣味。

为此,董其昌提出“生秀”理论,主张:

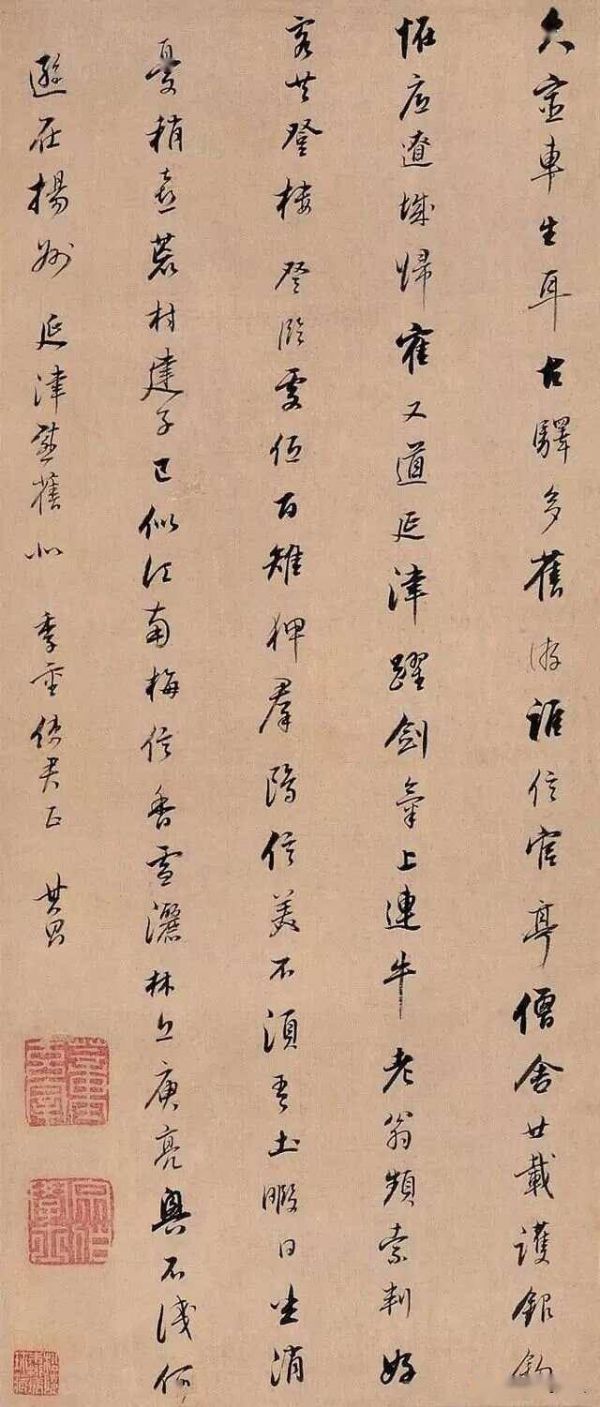

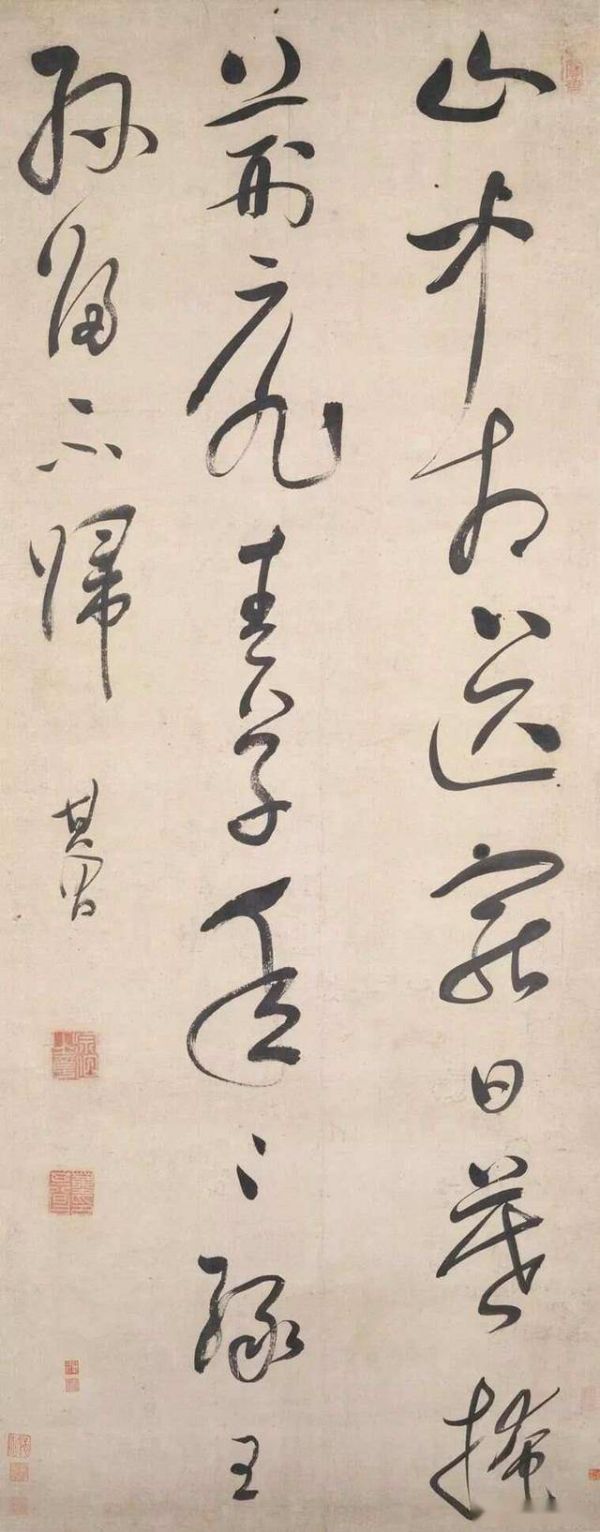

弱化提按,强调“提笔轻运”:赵书提按强烈,笔画粗细对比明显;董其昌则减少顿挫,多用中锋轻提,线条圆润含蓄,如“棉里裹铁”,外柔内刚。

追求“率意”与“偶然性”:赵书精工细作,力求完美;董其昌则强调“偶然欲书”,追求“无意于佳乃佳”的 spontaneity。其作品常有飞白、枯笔、涨墨等“意外”效果,增强艺术表现力。

以“淡墨”破“浓艳”:赵书多用浓墨,色泽饱满;董其昌则善用淡墨,形成“淡墨活韵”的独特风格,与其“生秀”理念相呼应。

这种笔法革新,使董其昌的书法在视觉上与赵孟頫拉开距离:赵书如“工笔重彩”,董书则似“水墨写意”;赵书如“庙堂之器”,董书则如“山林逸士”。董其昌通过“生”对抗“熟”,以“秀”区别“媚”,完成了笔法美学的重构。

六、超越之三:艺术追求的升华——从“工致”到“人本”

最终,董其昌在艺术追求层面实现了对赵孟頫的根本超越。赵孟頫的艺术理想是“复归晋唐”,其书法服务于文化正统的重建,具有强烈的“公共性”与“规范性”。而董其昌则将书法的重心转向“人本”,即个体心性的自由表达。

这种“回归人本”的追求体现在:

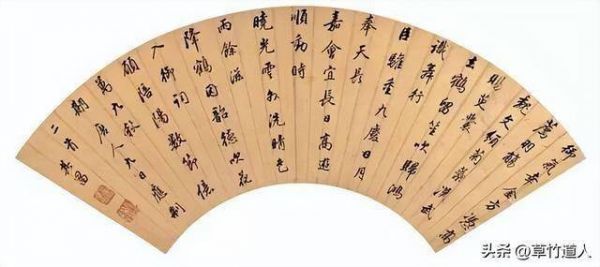

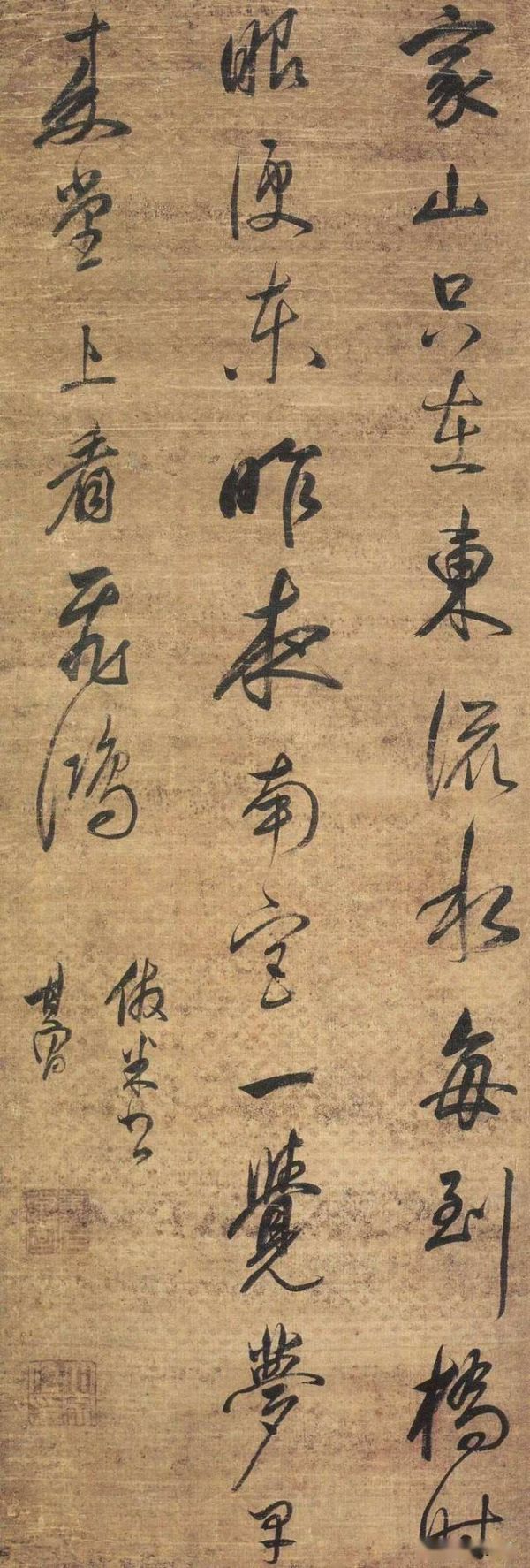

强调“个性”与“独创”:董其昌认为“各随其资禀”,反对千人一面。他虽学古人,但“不为古人役”,主张“自成一家”。其书法风格鲜明,极具辨识度。

重视“书写状态”:董其昌关注书写时的心理状态,认为“心手双畅”是最高境界。他常在酒后、夜深人静时挥毫,追求“神融笔畅”的忘我状态。

书法作为“修身”与“养性”之道:对董其昌而言,书法不仅是技艺,更是“养心”“悟道”的途径。他在《画禅室随笔》中大量引用禅语,将书法与禅修相类比,赋予其哲学深度。

相比之下,赵孟頫的书法更偏向“技艺”与“功业”,而董其昌则将其升华为“心性”与“生命”的表达。这种从“工致”到“人本”的升华,标志着晚明文人书法从外在规范向内在自由的深刻转型。

七、结论:立赵为靶的理论建构策略

综上所述,董其昌对赵孟頫的“褒贬不一”评论,实为一条清晰的“追摹—反思—超越”三部曲。他通过以赵孟頫为“靶子”,在书论体系、笔法认知与艺术追求三个维度上实现了系统性超越,最终构建起以“回归人本”为核心的个性化理论体系。

这一过程揭示了中国传统艺术史中一种典型的“创造性接受”机制:后人并非简单继承前贤,而是通过批判性对话,在解构中重构,在超越中确立自身。董其昌的成功,不仅在于其艺术成就,更在于其高超的理论建构能力——他借赵孟頫之名,行自我立宗之实,将个人风格合法化为历史必然。

文章作者:芦熙霖(舞墨艺术工作室)

相关知识

董其昌对赵孟頫的接受与书法理论的自我建构

“大骂”赵孟頫的董其昌,书法实力有多强?

只有这三种人,骂赵孟頫书法“俗”,网友:绝大多数是因为嫉妒!

承续晋韵:赵孟頫的书法美学

贵州发现董其昌19岁的书法,这水平很多人90岁也比不上,仙气飘飘

勤奋的书法天才赵孟頫

赵孟頫书法水平那么高,为什么他的字不能久学?原因:越学越俗气

魏涛:洛学与中原学的理论建构

这位大师的书法,启功认为远胜文徵明、董其昌,500年来少见!

赵孟頫最具才情的一幅书法

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49247

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44647

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40849

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36594

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32708

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29735

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25776

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21145

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20119

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19512