刘姥姥:万千百姓的缩影,大厦将倾前的最后一抹柔情

原标题:刘姥姥:万千百姓的缩影,大厦将倾前的最后一抹柔情

在《红楼梦》一书中,刘姥姥三进荣国府无疑是意趣横生的小高潮。在这几回目中,视角从世家大府绫罗绸缎的堆砌中离开,投射到了民间俗人的贫困无奈。以诙谐的故事将锦绣天地与社会底层串接,更显身份阶级的差距。

家中生计困难,因着女婿祖上曾与王熙凤的娘家连过宗,故刘姥姥自告奋勇携孙子板儿进荣国府“打秋风”。这是刘姥姥第一次进贾府,接待她的是贾府的掌家人——王熙凤。

本以为得助无望,但王熙凤却给了她二十两银子与一吊钱。这些钱虽对贾府不算什么,但于刘姥姥来说,这些钱足够使她家得到周转。

怀着对荣国府的感激,生活改善的刘姥姥带着家中土特产第二次进贾府。在这一次,刘姥姥惊动了贾府上下众人,得到了贾母的赏识,与一众小姐夫人们观赏游玩大观园。也就此衍生出了许多著名的歇后语。

知足常乐的刘姥姥感激贾府对她的施舍,离别时与王熙凤寒暄。王熙凤请刘姥姥为体弱多病的孩子大姐儿取名。也就是在这一天,一个“巧”字被刘姥姥说出,埋下的是对巧姐人生的伏笔,至此命运的齿轮接壤,因果报应、充满戏剧性的故事就此展开。

一面是锦衣玉食,一面是粗布麻衣。在这奢华的大观园中我们也能看出贾府的富丽堂皇以及阶级的区别,前文的华丽使得后文的落败更为唏嘘。

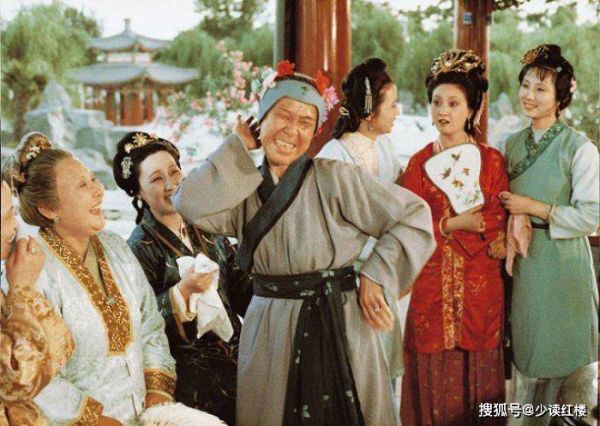

一个农家老妪,一群高门贵女。两种完全不同的人共进午餐引发的一场“笑剧”。王熙凤与丫鬟鸳鸯为捉弄刘姥姥,在餐桌上以刘姥姥为主角设计了一出好戏。

前有“那刘姥姥入了座,拿起箸来,沉甸甸的不扶手——原是凤姐和鸳鸯商议定了,单拿了一双老年四愣象牙镶金的筷子给刘姥姥。”;后有“凤姐偏捡了一碗鸽子蛋放在刘姥姥桌上。”

刘姥姥的反应也令众人啼笑皆非,最经典的莫过于:“贾母这边说声请,刘姥姥便站起身来,高声说道:‘老刘,老刘,食量大如牛,吃个老母猪不抬头!’说完却鼓着腮帮子,两眼直视,一声不语。”

在座的都是名门之后官家小姐,哪里见过这场面。曹公运用大量笔墨描写贾府众人在听罢之后的反应,每个人不同的神态又凸显了不同的性格。

雅与俗,端与谐的强烈对比使这场闹剧更具喜感。经过这一顿饭,刘姥姥无疑得到了贾府众人的喜爱。

看到这里时,笔者原先以为刘姥姥会做出此事仅仅因为她的愚笨粗俗,是没有经过礼仪培养的理所当然。

但是一直到下文:“刘姥姥忙笑道:‘姑娘说哪里的话?咱们哄着老太太开个心儿,有什么烦恼的!你先嘱咐我,我就明白了,不过大家取笑儿罢了,我要恼,也就不说了。’”

在这里我们就能明确地知晓,刘姥姥从一开始就是明白的。

于是笔者开始思考刘姥姥到底是一个怎样的人。

当刘姥姥第三次进贾府已是全文的后段部分,此时的贾府人走茶凉,褪去华丽后只剩凄凉。王熙凤重病卧床,巧姐儿被卖去青楼。年迈的刘姥姥带着外孙板儿千里迢迢赴往南省瓜州,为将巧姐儿从青楼赎回更是卖房卖地散尽家财。

“我去把她找回来,哪怕豁出我这把老骨头,我也要把她找回来!”

王熙凤当初的二十两银子换来的,是自己孩子余生的庇佑。

朴实的,乡土的,纯善的。

她明白自己应该做什么,能做什么,该怎么做。她对人情世故的理解成就于数十年为人处世的经验。敢于自嘲,能忍不能之忍,能舍全部家财,能报恩惠情义。

市井的泥石流打磨她的圆滑,生活的拮据赋予她八面玲珑的凡心。或许没有金枝玉叶,或许没有权势滔天,或许没有姿色秀美,或许没有佳话长流。她只是一个平平无奇的平民百姓,却是曹公塑造地最成功的角色之一。

笔者从来不会为“伟人”一次下定义,不凡也好平庸也罢,一以贯之坚守心底的是非天平,荒唐中不忘明澄的良善,平凡的问心无愧便是高贵。

她是千万民间百姓的缩影,是大厦将倾前的最后一抹柔情。

从市井大众中走出,又归于普民苍生。

作者:顾佳莉,本文为少读红楼原创作品。

责任编辑:

相关知识

王熙凤一见刘姥姥,傲慢;二见刘姥姥,感情升华,为什么?(1)

刘姥姥一个乡野村妇,为什么能敲开贵族贾府的大门?

《红楼梦》:曾以为刘姥姥只是丑角,后来才读懂“中年人的悲哀”

贾母为何从不宠爱贾巧?刘姥姥离开荣国府前,早已留下了答案

王熙凤为人奸诈精明,目高于顶,为何会看得起一贫如洗的刘姥姥?

刘姥姥:知世故而不世故,历圆滑而弥天真

周秉坤的阴暗面,是每个普通小人物的缩影

刘姥姥睡在宝玉的床上,袭人明知道宝玉有洁癖,为何还不换床单?

她眼底的一抹忧愁,充满了破碎感!

《红楼梦》中刘姥姥与贾母的对话,看似拉家常实则句句蕴含深意

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49271

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44709

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40876

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36623

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32733

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29750

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25804

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21181

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20156

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19552