贺兰砚:深挖本土文化资源 不断焕发新生机

非物质文化遗产承载着手艺,更延续着传承,匠人以无声胜有声的精心雕琢,让深厚的历史文脉在器物间流淌。作为非遗瑰宝的贺兰砚,在一代代传承人手中不断推陈出新,将地域文化细细镌刻于石中,既承载厚重历史,又映照时代新声,持续焕发出蓬勃生机。

“我们创作的《宁夏21景》,以‘一砚一景一铭’为纲,每一方砚都刻画一个宁夏的景区,配有拓片与铭文,铭文是对该景区的简要介绍……”宁夏贺兰砚制作技艺非遗传承人崔小录说道。

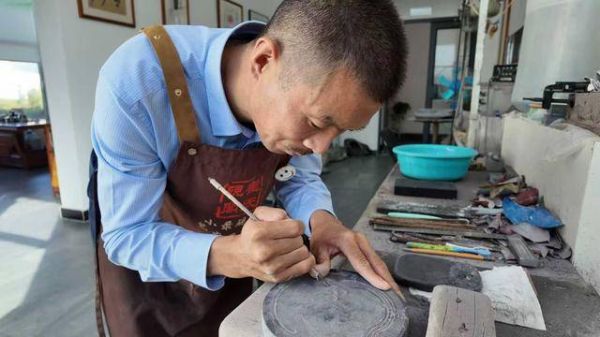

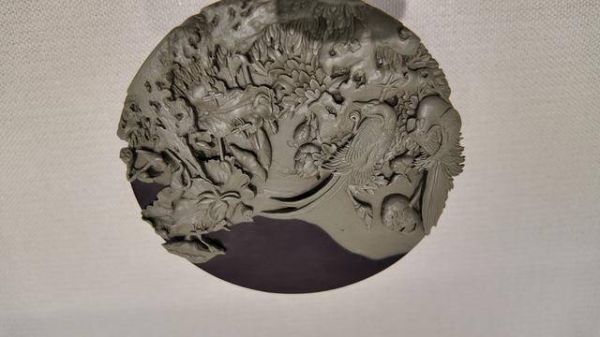

走进贺兰县文创基地的贺兰砚艺术馆,以贺兰砚为载体的“鸣翠湿地”“沙湖苇影”“贺兰岩画”等《宁夏21景》系列作品,端庄厚重,成为宁夏文旅的生动名片。非遗传承人崔小录以铸牢中华民族共同体意识为主线,在雕刻技法与风格上勇于突破,融合线刻、俏雕、浅浮雕等手法,集铭文、书法、绘画、传拓与历史文化于一体,将贺兰砚非遗技艺与地方文旅深度融合。他以古砚新制为基,摹古而不泥古,作品兼具文气与拙朴,为贺兰砚的创新发展注入了新的文化使命与时代价值。

“我从2023年开始,历时两年多首创《宁夏21景》,实现‘一砚一景一铭文’,把宁夏的地理、历史与文化凝聚于贺兰砚中。这些作品将来能够流传于世,也填补了贺兰砚历史上没有铭文砚的空白。我希望一步步把宁夏的地域文化挖掘出来,走向全国、走向世界,让更多人了解宁夏,认识贺兰文化。”宁夏贺兰砚制作技艺非遗传承人崔小录告诉记者。

2018年,贺兰砚入选“中国十大名砚”。其石材取自贺兰山,天然褐紫与豆绿两色交融,结构均匀、质地细腻,刚柔相济,是制砚的绝佳原料。崔小录自1998年随父学艺,成为第六代传承人。2002年,他在贺兰县创办工作室与“崔氏砚阁”,二十余年来深耕“相石”与“俏彩”技艺,融合易水砚技法与贺兰石俏彩工艺,形成个人独特风格,作品意境深远、构思精妙。后有幸受教于中国古砚收藏与铭文制砚专家周先生,承袭古法,确立“一砚一形一铭”的创作理念,开创了贺兰砚集雕刻、传拓、文学、书法于一体的艺术新范式。

多年来,他授徒数十人,作品四度入围中国民间文艺最高奖“山花奖”评选。2025年6月,历时两年完成的《宁夏21景》代表宁夏参展第十七届“山花奖”,进一步提升了该系列与贺兰砚的知名度与影响力。

“我将古代宫廷制砚技法融入贺兰砚创作,尚属首例。希望贺兰砚能承载宁夏文化,传承下去、发扬光大。计划明年举办个展,深入挖掘贺兰文化并对外推广,同时出版相关著作。未来,这些贺兰砚将入藏贺兰砚历史博物馆,并汇聚中国及宁夏本地书法家、画家的艺术精华,实现更广领域的融合。”宁夏贺兰砚制作技艺非遗传承人崔小录说道。

从贺兰山上的一块原石,到文房四宝中一方成砚,每一件作品都凝聚着匠心与时光。崔小录的工作室里堆满待琢的贺兰石,他依然如往日一般,俯首执刀,将中华民族共同体意识细细刻入石中。这些凝聚时代精神的作品,即将在明年他的个人艺术展中与公众见面,继续诉说贺兰石上的家国与传承。

相关知识

贺兰砚:深挖本土文化资源 不断焕发新生机

千年澄泥砚 焕发新活力

数字藏品助力文化传承,古老敦煌焕发新生机

古老昆曲艺术焕发新生机

千年绛州澄泥砚焕发新活力

黑龙江望奎:皮影戏焕发生机

“跨界”融合助新疆非遗歌舞焕发新生机

赏三项特展 看山西本土书法焕发新活力

四大昆剧院“牡丹”京城争奇斗艳 古老昆曲艺术焕发新生机

海安:木版年画迎新春 焕发非遗新生机

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49250

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44654

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40852

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36596

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32708

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29740

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25780

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21145

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20119

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19515