鲍曼为年轻人提供了一种“活着的思考”|访谈

近些年,出版界掀起了一股出版(含再版)鲍曼作品的“小热潮”。鲍曼这个名字也为更多读者所知。

鲍曼者谁?齐格蒙特·鲍曼,Zygmunt Bauman,生于1925年11月19日,在那漫长的20世纪,他做过士兵、军官、教师,其大半生都在用“确定”“不确定”诊断现代社会及其危机。《现代性与大屠杀》《立法者与阐释者》《现代性与矛盾性》等论著塑造了他的声望,并使他进入经典思想者之列。至晚年,他以超乎其年纪的热情持续观察着这个世界和年轻人的动态。

现代社会已经从过去的固态转为液态,一切都在流动,这是鲍曼对现代社会特征的基本描述。是的,人们并没有现成的生活方案可以直接拿来参考,过去的现代人是如此,当下的年轻一代更是如此。我们如何看待上一辈人的生活经验?鲍曼以一种整体性、连续性的视角指出了代际的辩证关系,也因此,他的思考既展现了一种生活艺术的积累,也描述了当下年轻人的处境和感受。

在鲍曼诞辰100周年之际,我们从出版-传播的角度观察鲍曼何以受年轻读者欢迎,并邀请青年学者以读者和观察者的角度走进鲍曼。

本文为第二篇。在这篇文章中,我们请两位青年学者,《将熟悉变为陌生》译者、哈尔滨工程大学人文社会科学学院王立秋以及首都师范大学哲学系黄竞欧,谈他们对鲍曼的阅读。

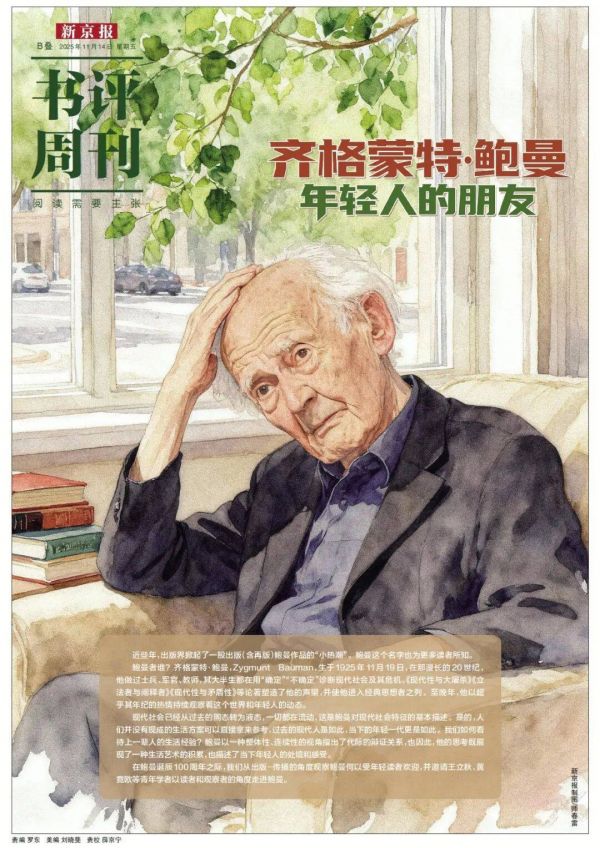

本文内容出自新京报·书评周刊11月14日专题《齐格蒙特·鲍曼:年轻人的朋友》B04版。

B01「主题」齐格蒙特·鲍曼:年轻人的朋友

B02-B03「主题」阅读鲍曼:当一切熟悉的事物变得陌生

B04 「主题」访谈 | 他为年轻人提供了一种“活着的思考”

B05「文学」《直人》:理查德·拉索的美国式围城

B06-B07「社科」《反思无人机》:暴力的逻辑与技术的滥用

B08「中文学术文摘」中国法制史文摘一则

采写 | 新京报记者 李永博

福柯是医生,鲍曼是诗人

新京报:首先想请你从读者的身份出发,回想第一次接触鲍曼时的感受。他给你的第一印象是什么?相比同时代的思想家,鲍曼对现代性的洞察和反思有什么特点?

王立秋:我最早接触鲍曼是在社会学的课上,读的是《现代性与大屠杀》,当时是将其作为社会学理论范本来读的。但我真正对他产生深刻感触,是后来翻译他的相关著作,特别是《将熟悉变为陌生》这本对谈集的时候。鲍曼的文字流畅平实,不像某些理论家那样晦涩。他让我想起萨义德,不把视野局限在狭窄的专业界限内,而是跨越学科去思考。

除了这两本书,我还推荐阅读鲍曼的自述《My Life in Fragments》。我们生活在一个规则已经固定的时代,而鲍曼亲身经历了这些规则建立的过程。读他的自述,能看到一个更鲜活的个体如何穿越那个复杂的时代。鲍曼的理论不是悬浮的概念游戏,而是与他的人生经历紧密相连。鲍曼在波兰受到排斥,流亡苏联、以色列,最后定居英国。这种经历让他对民族主义有着深刻的反思。特别是在当下的国际语境中,当我看到西方左翼在某些问题上表现出的奇怪态度时,鲍曼作为“老左翼”的立场显得尤为亲切和可信。

黄竞欧:我第一次阅读鲍曼大概是在2014、2015年的时候,当时我自己比较关注现代性的问题,所以我阅读的对象包括了让-弗朗索瓦·利奥塔、米歇尔·福柯,以及鲍曼的《流动的现代性》。如果让我来比较,那么福柯是医生,鲍曼是诗人。福柯的东西更深刻,他探讨的是现代社会看似理性秩序下隐藏的权力压迫,这是个人异化的根源,他讲的是“根”,而鲍曼讲的是现象。

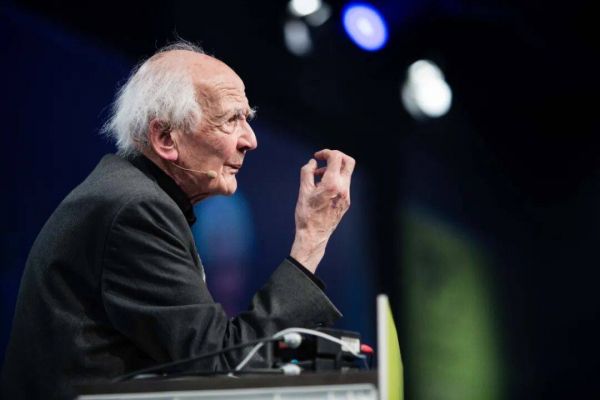

齐格蒙特·鲍曼。

鲍曼的思想深刻性并不在于挖掘根源,而在于他的比喻。他说现代性是“液态”的,这听起来很不哲学,但他精准地抓住了特点:我们的秩序是不固定的。液态的东西不能长久保持形状,因为现代性解构了稳固的东西,去中心化了。它是非延续的、流动的。因为每时每刻都在变化,所以空间对它不重要——这一秒在这儿,下一秒就换地儿了——但时间很重要。

为什么说鲍曼是诗人?因为相比哲学家,诗人更能让我们共情,更能抚慰我们。哲学太沉重了,而鲍曼更多探讨的是个体在充满不确定的社会中的处境。

这种区别在我个人的生命体验中非常明显。在面对极端事情,比如感受到强烈的权力压迫时,我会想到福柯关于监狱、疯人院的理论。但在日常生活中,我更多会想到鲍曼。比如博士毕业后我第一次租房,虽然只在那间Loft住了一年半,但我才真正意识到鲍曼在说什么:作为一个“液态”的人,我在那座城市没有固定的空间,空间不重要,流过的时间才是我对这座城市的经历。这正是鲍曼所描述的“北漂”群体的“液态的”,或者“漂”的生存状态。在这个层面上,鲍曼是懂我们的。

思想的现场感

新京报:鲍曼的核心理论其实是在二十年前甚至更早时候提出的,时隔多年后,它似乎在当代的年轻人群体中获得巨大回响,无论是“内卷”的压力、“躺平”的选择,还是在亲密关系中“既渴望又逃避”的矛盾心态。如何看待鲍曼与年轻人之间的代际交流?你觉得鲍曼为什么能够切中年轻一代的痛点?

王立秋:年轻人能与鲍曼产生共鸣,是因为鲍曼向我们展示了一种“活着的思考”。鲍曼的特殊性在于他的东欧背景和他对社会学的广义理解。在英美的学术体系中,学科分工很细,学者很难去思考那些“不那么专业”的大问题。但鲍曼打破了这种限制。在人生的中晚期,鲍曼不再致力于提出全新的原创理论,而是扮演了一个标准的公共知识分子的角色,调动已有的文献和理论资源来回应现实。

他是一个公开展示智识生活的榜样,向我们演示了一个有智识的人可以如何思考当下的困境。这超越了狭义的学术研究,更接近于一种广义的“公共社会学”。(现在公共社会学很“火热”,但公共社会学不是像某些人把知识包装成敲门砖搞职业培训或知识付费,没有一点“公共性”,而是让公众解放自己的想象力,跳出系统以及政策社会学家灌输的框架和视角来看待问题。)在这个连学者都在玩奔着指标和考核去的科研游戏而放弃思考的时代,有一个人向你展示怎样思考,鼓励你思考,真的很难得。

鲍曼在书房。

当然有人会抱怨重复的内容多、没有可以提取的要点和定论(但其实有心的读者不会嫌弃重复,每一次重复都是又一次展示,展示怎样跳出既定轨道来真的思考),但我觉得他的价值就在于这种思想的现场感,这种思考的节奏和脉动。

黄竞欧:鲍曼与年轻人有共鸣的原因有很多,首先他擅长使用偏感受性的比喻。这种叙述方式能打动各个时代的人,它是人类最本质的共情。其次,虽然技术在迭代,但现代性的本质逻辑没有变,甚至是在加速。我们依然处在一个加速主义的时代,城市化、全球化裹挟着我们。鲍曼讨论的是人面对流动性时的状态——我们渴望确定性,比如结婚誓言承诺一百年不变,但现代性注定是流动的,不以人的意志为转移。所以他的理论具有穿越时代的力量。

我对鲍曼在《工作、消费主义和新穷人》的判定就很有共鸣。鲍曼认为,资本主义社会进入发达时期后,生产不再重要,消费才是核心,现在的经济形势也在印证这一点。他非常有原创性地定义了什么是“新穷人”。以前的穷人是因为没有工作、没有生产力;现在的“新穷人”是因为不愿意消费或者无法消费。消费变成了唯一能证明身份存在的方式。

举个例子,现在年轻人朋友聚会,如果你说你喝茶,话题立刻就会变成“你用什么壶?买谁家的茶?”这背后是庞大的消费链条。如果你只有一个普通的陶瓷杯,你似乎就不配说你在“喝茶”。这种消费逻辑不仅将人分层,还构成了某种压迫。为了维护圈层和谈资,为了不失去朋友,你必须完成消费。因为正如马克思所说,“人在其现实性上是一切社会关系的总和。”

当然,鲍曼也有他的局限性。他把消费和生产割裂得太厉害了,鲍曼在某种程度上走得有点极端,忽略了消费中也有体验性和精神性的满足,所以说并不能单纯地否定消费,或者认为我们的压迫都来自消费。

前段时间我参加了《生而液态》的新书活动,这是一本鲍曼与年轻的意大利记者之间的对谈。其实最初我有些抗拒这类书,在我看来这不算“对谈”,因为那个年轻人的知识水平无法构成与鲍曼平等的对话,更多是单方面的采访。而且,我不确定鲍曼是否真的关心年轻人问的那些问题,比如文身、整容、霸凌。但后来我理解了鲍曼为什么这么做。这体现了他的社会责任感。即便他无法真正与年轻人的处境共情,但他愿意倾听,愿意掏出他的理论资源为你提供一个视角,这件事情本身就很珍贵。

“向后看”与“向前看”

新京报:当我们阅读鲍曼并产生强烈共鸣时,鲍曼带给我们的究竟是安慰,还是加剧了一种对自我和周遭清醒认识以后的无力感?你认为鲍曼与读者的共鸣最终导向何方?

王立秋:这可能是因为,相比鲍曼,我们生活的时代太“稳定”,太“顺遂”了,而我们习惯的历史叙事也太“进步”了,所以眼下的困难和困境才显得那么牢不可破,大家从自己的生命体验出发都觉得阴沉压抑。而鲍曼活得长,亲历的时代更加“interesting”(借用霍布斯鲍姆的书名),他的思考的有趣性可能就来自这方面。

鲍曼提供了一种思维方式的转换,可以回应这种无力感。通常我们习惯问“Because of what?”(因为什么?),这是一个向后看的视角,寻找过去的原因来解释现在的处境。但鲍曼提倡我们去问“In order to what?”(为了什么?),这是一个向前看的视角。我不只问我为什么会这样,我更问我做这件事是为了什么?这是一种指向未来的、包含改变可能性的逻辑。

社会学的一个核心观点是:知识本身就能带来改变。就像“霍桑实验”表明的那样,当人们知道自己被观察、被研究时,行为就会改变。同理,当我们对当下的处境一无所知时,我们完全被结构裹挟,认为“这就是我的命运”,认为一切都是自己的错。但当你通过阅读鲍曼,你知道自己不需要独自背负所有的压力和自责,你会意识到过去的很多决定并非出自你的本意,而是被塑造的。获得对过去的新认知,本身就是改变未来的开始。这就是思考与阅读的解放意义。

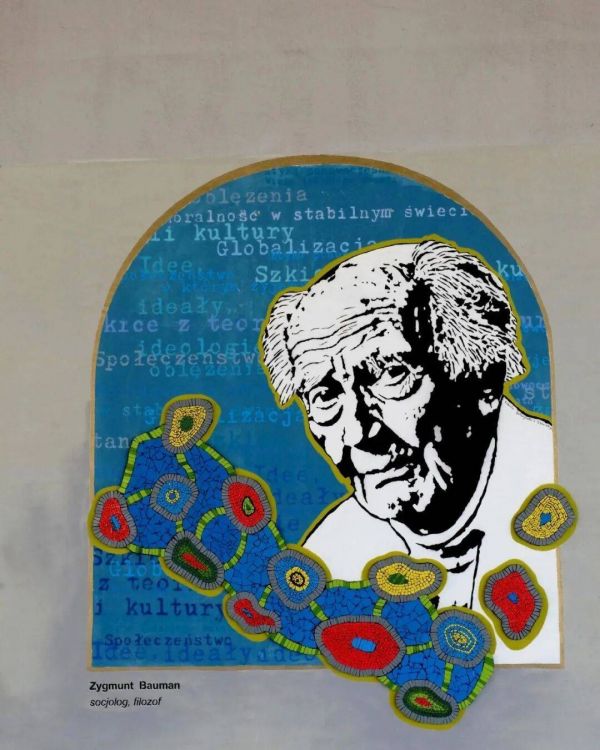

鲍曼壁画。

黄竞欧:鲍曼在书中提供了一些方案,但他提出的一些出路——比如用工艺伦理取代工作伦理——是非常浪漫主义甚至乌托邦的,在现实中很难实现。我们不能脱离资本逻辑去谈个体的舒适,因为现代生活的便利本身就建立在资本之上。关于无力感,我想说得直白一点:绝大多数读鲍曼的人,其实并不是没有选择的“牛马”。那些在网上自嘲是“牛马”的人,大多是坐在北京上海办公楼里的“布尔乔亚”,他们有退路,只是没选而已。真正生活在贫困线边缘的人,是没有闲情逸致在社交平台上调侃自己的。现在的痛苦往往来自“既要又要”。被困在大厂的人,要想清楚你真的没路可退,还是你想要的东西只能在这里获得,这比预判时代或试图对抗时代更有效。这就像加缪的问题:你为什么不自杀?既然没选择死,那支持你活下去的那个诉求是什么?那才是核心。

作者/李永博

编辑/罗东 宫子

校对/薛京宁

相关知识

鲍曼为年轻人提供了一种“活着的思考”|访谈

李公明︱一周书记:社会学的任务与鲍曼的……乌托邦

与齐格蒙特·鲍曼对谈:当消费者被商品化

新知|将熟悉变为陌生: 与齐格蒙特·鲍曼对谈

《活着之上》:思考活着的意义

刘震云:思考成熟后,会写不“躺平”的都市年轻人

在思考任何问题时,会有一种非常妙的感受

为研究提供第一手鲜活材料

写出文学访谈的现场感

《大卫·鲍伊访谈录》:时间参照物,和流逝的象征

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49247

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44647

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40849

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36594

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32708

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29735

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25776

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21145

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20119

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19512