而万物与我为一

原标题:而万物与我为一

嘉宾:陈鼓应 道家文化学者,北京大学博雅讲席教授

朱良志 北京大学哲学系教授

李 溪 北京大学建筑与景观学院副教授

主办:北京大学出版社

惟有此亭无一物,坐观万景得天全

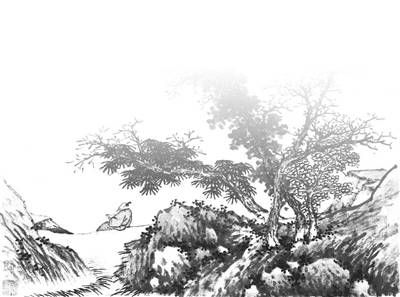

朱良志:李溪的书叫《清物十志》,“清”或者“雅”,和“俗”物相对。但并非世俗的东西文人就不喜欢。比如书中专门有一章写“墨菜”,画那个菜。衣食住行,人们吃的菜是最平常的东西,整个一张画中没有尊、没有卑,没有高低,没有上下,就是普通人间真实的东西,反而变成了一种清雅高致的事物。这实际上是文人艺术的核心。

我感觉她是把对“物”的研究拓展到我们文明深层,在我看来是有很高价值的。它中间涉及如人拄的杖、古代文人用的剑和箫,“满堂花醉三千客,一剑霜寒十四州”,“剑”和人的生命境界是相关联的。“物”已经不是简单的欣赏对象,不是简单的被利用的“物”,由被利用对象变成了人的生命相关的东西。

再比如中间有一章写“砚”,在古代像王羲之那个时代,文人“以水砚为城池”。砚有端砚、歙砚,“老坑”“新坑”等各种不同,但是人们更重视的是人和砚之间的关系。人磨墨,墨磨人,时光积累,砚台中间有斑斑痕迹,古人讲“墨秀”,就像一朵花在砚台中间开了,这便是“苔纹滋砚池”的境界。文人用砚不仅仅是消磨时光,它和人的精神相与往还。我想确实能体现庄子哲学中的“天地与我并生,而万物与我为一”。

道家讲一种境界,普通人用喉咙呼吸,但古代的真人“息之以踵”——用脚跟来呼吸。脚跟怎么可以呼吸呢?就是将自己的整体生命融入到世界中,在天地中呼吸。比如讲小亭子,一个小亭子等于一个气场,在天地中间,“惟有此亭无一物,坐观万景得天全”,坐在这个地方就是坐在宇宙气场中间。

所以为什么讲“清物”,它是精神腾挪的一个空间。我觉得这样的探讨是有意义的,当然还有进一步可以拓展的空间。未来艺术史研究、哲学史研究还可以往前拓展,它可以再现我们这个文明中间,如我们现在讲我们自主的知识中间,有内在逻辑,就是庄子讲的“因其固然”,从内在逻辑展现出它的内在肌理。这样的东西不仅会有很多读者,而且能够把我们的文明本有的光芒放射出来。

陈鼓应:很精彩。刚才我想到一点,讲到文明,我们联想世界上的各个博物馆,我们去的不少,美国、英国、法国,但是中国的文物绘画表现的就是很特殊,这和别的民族国家不一样。特别是绘画,微观找一个屏风、找一个石头,有雕刻的东西,它就变成一篇文章了,很精彩。我以前读《西方美学史》《中国美学史》,和读这本书是很不一样的。

“文人画”的主体不是画,是“文人”

李溪:刚才陈老师谈到博物馆,我们做艺术史研究也好,做“物”的研究也好,都脱离不开博物馆。大部分博物馆陈列东西,都是通过比如分类——金银器、铜器、木器这样陈列,或者根据一个历史时代去陈列。有时候我会想,这样的博物馆陈列,让我们在观看这些物的时候,感觉缺失掉了什么东西。在我第一本书《内外之间:屏风意义的唐宋转型》里,我就提到,我们其实看不见跟这个“物”相关的“人”。

因为在博物馆这样的观看环境中,我们会非常重视这个“物”的材质或者形制,或者它是干什么用的。可是曾经跟这个“物”亲昵的人在哪里?是什么东西、什么样的精神塑造了这个“物”?在我们今天所谓的分类学当中,不太容易被看到。而且我觉得甚至不光是今天的博物馆系统,包括刚才朱老师提到的古代从南宋以后到文震亨的鉴赏类书,实际上也是把“物”根据它的环境、特质进行分类。这种分类让人们目光更加关注那些“物”的物性本身,而失去了那个“人”。

比如我们今天说“文人之物”,好像它的主体是“物”;“文人画”,它的主体是“画”,我觉得这是我们对这一类型的误解。你可以说中世纪绘画它的主体是“画”,但说“文人画”的时候,它的主体不是“画”,而是“文人”——在成为画家之前,他首先是一个文人,他是文人才能成为文人画家。

可是什么是一个文人?阶层可能也不能完全定义“文人”;有的人说他会作诗、会写文章,我觉得这个也不能定义一个“文人”。 在我自己学习的过程中,我慢慢领悟到,当文人想到人之为人、人应该以什么样的方式存在于这个世界上的时候,就像明代人经常会讨论“如何立身于天地之间”的问题,想这个问题的时候,他才真正成为一个所谓的文人。

那我为什么又要去研究这么小、这么具体、平常的“物”的呢?因为文人本身并不是孤立地存在于这个世界上的。立身于天地之间,不是一个人就可以达成的。比如儒家可能更看重一个群体关系,更看重他在一个社群当中怎么样做到。我这本书里所讲到的这些人,包括最主要的三位——陶渊明、白居易、苏轼,还有像文徵明,他们不是通过他人来定义自己,而是通过他们的艺术世界定义自己。这个艺术世界或者所谓这个“物”的世界,就是他们同这个世界打交道的一种方式,或者说,这就是他们让心里的世界绽放的、展露的方式。

君子可寓意于物,而不可留意于物

读者:当下不少年轻人提倡发现日常生活中的美,但这种“美”经常和消费主义挂钩。现代人对“物”的情感,和古代人相比有哪些不同和变化?现代人追求“物”的精致化,和古代的人对“物”的感觉有什么不同?

李溪:我觉得消费主义并不是今天才有的问题,当然今天资本比较明显地在我们社会当中显现。但其实古代也有很多人有消费主义问题,比如古代很多人有收藏癖,尤其在金石学盛行的时候。我的书里也提到明末清初,很多人倾尽家财,甚至把孩子都卖了,去买古器。这种事情在我们今天看来并不新奇,对想要拥有的“物”的欲望,其实古今并没有什么区别。

但苏轼在给好友王诜写的一篇《宝绘堂记》里提出一个观点,他说自己原来也特别喜欢收藏书画,包括砚台,只要看到了就想尽各种办法想拥有,但是后来他经过反思,慢慢把这些器物都散去了。他自己对“物”的认识是“君子可寓意于物,而不可留意于物”。“寓”是“住”的意思,一个人应该把自己所谓的“意”,寓于这个物之内就够了,“寓意于物”本身就已经实现了这个“物”的意义,而并不需要天天看着这个“物”,不要留意于“物”。

这样的思想古代很多文人也有,比如白居易在他的《太湖石记》里,提到牛僧孺宰相喜欢收藏石头,把他们家的石头都编为甲乙丙三等。在白居易看来,这些石头都将“千百载后散于天壤之内”,谁都无法真正拥有它。

消费主义,目的就是要拥有一些事物。可是对于文人来讲,这些“物”其实并非被他们占有。一块石头不可能真正归为己有,它最后还是要散于天壤之内。这个就是周敦颐说的“吾与谁归”,并不是通过拥有的方式。

所以现代和古代有时候并无太大分别,人的欲望是每个时代都有的。文人对欲望的反思,确实值得我们所谓的消费主义的社会去借鉴。

读者:古代文人之物中,老师们对哪一件特别感兴趣?

李溪:我讲的这些“物”之所以进入文人世界,是因为文人跟它们耳鬓厮磨,跟它们很亲近。它们并不是文人透过一个博物馆,或者透过一本书去研究观赏的对象,它们就在文人的日日生活当中。所以在某种意义上我们必须有这样亲近的关系,才谈得上特别感兴趣。《清物十志》里面有很多“物”,可能我们并不经常接触,但也有很多我们经常会接触到的,比如说琴。我们今天还是有很多爱琴的,北大有一个小亭子叫鸣鹤亭,是校园西边一个非常安静的地方,以前北大琴社经常在鸣鹤亭里弹琴。我觉得“鸣鹤”这个名字本身就和琴有很深关系的。从苏轼的时代,一直到沈周、文徵明都画过《琴鹤图》。

我自己最喜欢的还是喝茶,因为这已经成为我每日的习惯。有时候读古代茶书,我们现在以为古人在茶书里面会教我们怎么喝茶,我们应该有什么样的常识,应该要喝什么茶,或者用什么碗,其实他们对于喝茶的认识就是一种心境,关键你是否到达了这样一种心境。松间竹下,有时候你并不是这样的环境,但是你有这样的心境。对于我们现代人来说,难的恐怕是这一点。

责任编辑:

相关知识

《道德经》第1章 天地之始,万物之母

万物共生 物候迭变 聆听自然的声音|万物有时·物候志

“三生万物,逢七必变”是什么意思?“七”的奥秘有哪些?

立春 | 四时之始,万物生发,正是祈福纳喜好时节

作家阿来的“万物生”

忠忠这里的口型是:往后你就与我做对食

万物皆为我所用,万物皆不为我所有

立春· 鞭牛祈福 寒冬已尽暖春可期|万物有时·物候志

文学论|凸凹:与万物和平共处的五项原则——谈张新泉的诗歌创作

若你与我的列车交错 你会知晓我已远走他乡

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49262

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44687

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40861

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36612

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32718

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29744

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25793

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21166

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20141

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19541