乔木馀阴见故家——“攟古继美”参观记

昔年为调查清代书画流传与递藏情况,翻阅过潘奕隽父子的《三松堂书画记》与《须静斋云烟过眼录》;后来兴趣日渐驳杂,又曾浏览过若干相关尺牍材料,知道这是一个奕世传芳的清贵世家。于是“攟古继美”开展不久,就前往上图东馆仔细学习了一遍。

展览全名为“上海图书馆藏苏州潘氏典籍文献展”,自然包括两重维度,即与潘氏历代人物直接相关的文献,如日记、书信;以及经由潘氏家族收藏得以传世的典籍,如宋元刻本。它与博物馆常见的古代书画展览性质显然互有异同:由于书画本身携带的信息较为丰富,即使以同一藏家为主题来办展,收藏者的维度仍然可能会被忽略;而与古人生活密切相关的文字史料,则要求观者综合各种信息,进行知人论世式的理解。现场参观路线设置颇为严密,始于潘氏家族历代名贤,展陈他们本人及朋友的往还书简、书画遗作、诗词稿本等,确保观众对人物信息及生平志趣略有了解后,才逐一展示潘家历代收藏的各种书籍。

数日后得到一册图录,复有意外之喜。受限于物理结构,书籍、册页等无法拆开展陈,但图录不受限制,实际呈现的内容比现场丰富得多,通览一遍,几乎能以一个六代绵延的科举家族为镜,略窥清中叶以来的几阵文化与学术史风潮。虽然乔木故家理当有此风范,然而这株乔木要久久屹立,却也不是易事。若无世代蝉联的功名,以读书与收藏为乐的风气就无所依附了。

清·滂喜斋抄本《藏书家印记序跋》

《藏书家印记序跋》:一份追逐宋元本的“工作笔记”

书写文化的方式很多,收藏古物可能是最直观的一种。不过,每一种古物都有自己所属的传统,在历史上的分量并不相同。对读书人来说,书籍总是最重要的。在潘氏家族兴起的时代,古刻精钞的文献、文物双重价值已经得到公认;即使是晚近之本,只要品质良好,大家也会郑重对待。潘奕隽读苏轼诗集,即选用康熙三十八年(1699)宋荦刻本,圈点批题殆遍,大概就是因为它算得上近时的可读之本;李文田致潘祖荫札,谈及一部影宋刻本《梦溪笔谈》,也说影得“与真宋差近”,出价不可太低。

李文田致潘祖荫札,谈及一部影宋刻本《梦溪笔谈》

古人身在历史文献的海洋中,深知不同书籍性质有别,会以相应的态度对待它们。嘉庆二十一年(1816)举人潘曾沂在书信中倡立“吴郡书藏”,甚至为这个预想中的书库起了“文献阁”之名。他以为此时正应聚集文献,不使散失,并借助此事培养人才,使他们增长见闻。他号召同人捐书,打算请人调查古今书目,拟从常见书入手,精挑版本,陆续购买。康熙年间,嘉兴人曹溶曾撰有《流通古书约》,主张各藏书家互通有无,彼此传钞,增加古籍存量,保证其不至亡佚,固已极具识见,远超一般收藏家。而潘曾沂生活在日渐变动的世局之中,既要保存实物,又想赓续地方文脉,培养新的读书种子,在化私为公和久久为功两端,似乎都想得更远一些。

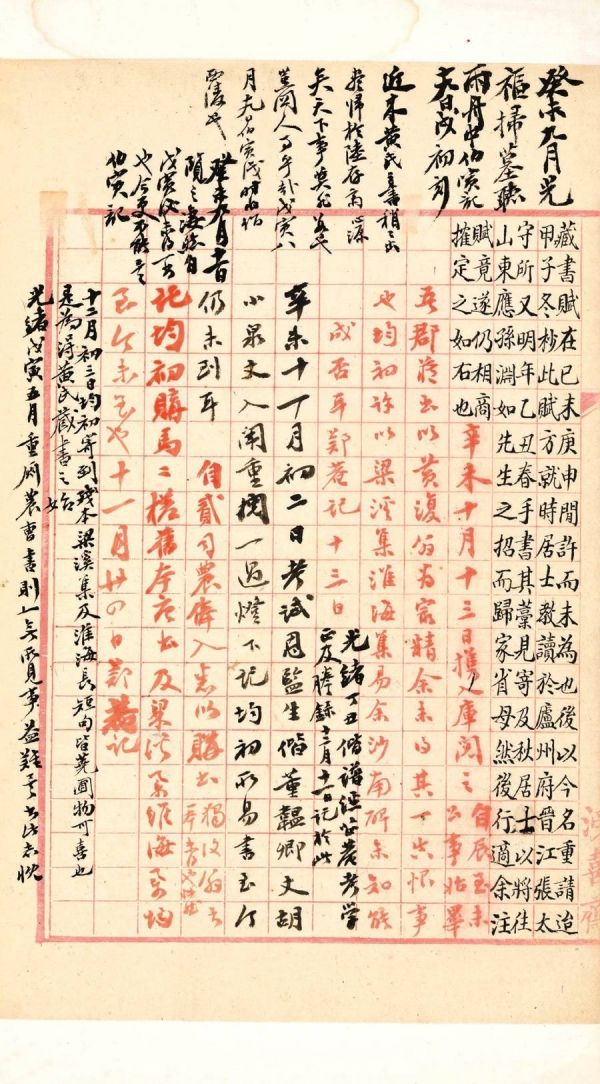

保存文献是一种传统,重在内容;珍藏善本是另一种,重在实体。藏书史上提到宋元刻本,辄艳称顾批黄跋。以批校、题跋为早期古书增重的顾广圻(1766—1835)和黄丕烈(1763—1825),都是苏州学者,主要活动于乾嘉年间。对潘氏家族的后起之秀,咸丰二年探花潘祖荫(1830—1890)而言,他们也正是近在咫尺的乡先辈。渴望把他们收藏过的名物纳入自家书箧,自在情理之中。当然,就算没有这一层缘分,宋元刻本那时也早已成了宝贝,购求竞争相当激烈,所以潘祖荫一直在到处打听消息。他曾写信给沈树镛,许诺不惜千金购买常熟瞿氏所藏的所谓“景祐本”《汉书》,又向叶昌炽询问瞿家是否果真藏有元刻《辽史》《金史》,表明购买意愿。他甚至随身带着一部极为可爱的《藏书家印记序跋》,出差上班也不落下。

清·滂喜斋抄本《藏书家印记序跋》

表面上看,这无非是一部文献资料汇编,平平无奇。可是一个不爱在书上写题跋的藏家,却把这份材料写成了微型的访书札记。翻翻它,再看看相应的尺牍文献,我们好像还能看到藏书家潘祖荫百变的神情。潘祖荫在钞手过录的前人书目、序跋边上密密加批,记录实物流动的轨迹,注明某书现归某人,写明自己等待某书入藏时渴盼的心情。把古书当成追逐的对象并不奇怪,可是,一份写下了全国藏书格局、书籍流通动向和购书心境的“工作笔记”,实在是个新鲜有趣的东西。这些记录把资料手册化为鲜活的藏书史文献,真切展现出时人追逐宋元本的热情。

正是经历数百年浮沉,艰难传至此刻的物质实体,为善本赋予了极大的价值;可也正是这怕火怕水怕虫怕霉,还怕被人攘夺不还的脆弱之物,最好在主人眼皮底下看,而不要大范围、远距离地寄送传观。在物质属性这一点上,宋元善本与书画作品其实多有相似。以较为严谨的语言说,不妨概括为两点:一、实物相对难以复制,传播受限。但是关于它的信息与知识,可以和它分开流传。然而,文字对实物的描述总是有其限度。二、实物并非完全封闭。依不同形制,都具有一些改装的可能性。经由为书籍添加空白页,再留题其上的改装,实物得以扩容,人们由此获得交流的空间。相应地,交流的需求不但改变其形态,也持续为它赋予新的意义。

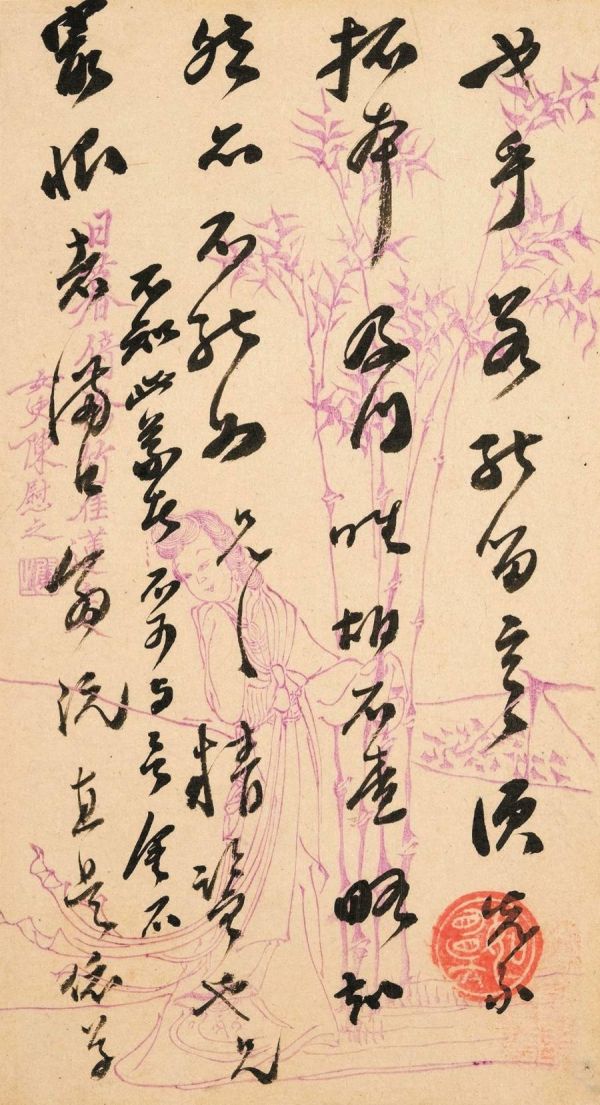

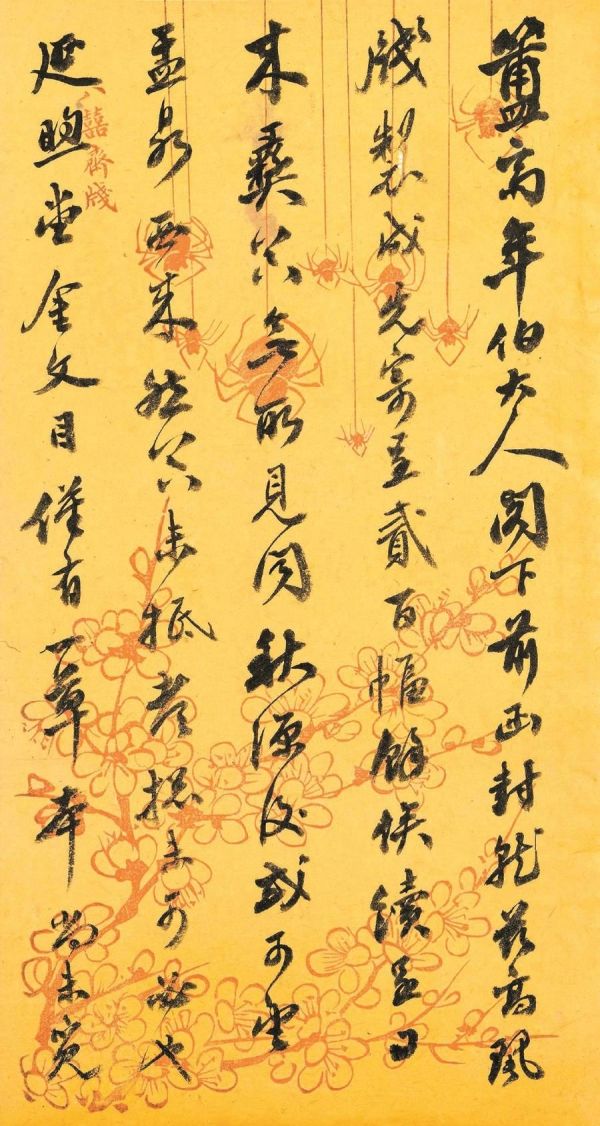

潘祖荫致徐琪手札,言自己“专嗜彝器。真伪到手立辨”,又言“最恨者满口翁、阮,直是依草附木门外汉耳”,强调“不知此义者,不可与言金石”。

潘祖荫致徐琪手札,言自己“专嗜彝器。真伪到手立辨”,又言“最恨者满口翁、阮,直是依草附木门外汉耳”,强调“不知此义者,不可与言金石”。

由书画到金石的收藏与学术风气

大体而言,乾嘉时期及以后,文艺、学术与鉴藏趣味曾经缓缓转移。金石一度成为新兴的增量市场,与书画的存量市场相颉颃,至有超越之势。殆至晚清民初,书画又见复兴,但鉴藏家的身份已不复从前。潘氏家族的历史恰好与这一趋势相始终,所以,撇开书,几代人关心的“其他古物”不尽相同。

潘奕隽在北京做官十几年后,就退休回乡,家居四十余年方才弃世。他享寿既长,声望又高,与同时名流多有联系,并且具备清晰的文献意识,曾将四方来信选汇为《三松堂鱼素检存》。这部尺牍内容十分可观,可惜图录中不能尽收(将由浙江古籍出版社影印出版)。例如同乡前辈彭启丰,是雍正年间的状元与翰林,也是潘奕隽乡试座师。彭氏写一手董其昌路子的秀气小字,同他讨论写成的题画诗应该如何与画卷同装。又譬如王鸣盛(1722—1798)一札,则是因为女性亲戚求王先生在扇面上题写咏兰诗,又拜托他转求潘奕隽在扇上再画几朵兰花。余集(1738—1823)两札,一封夸他作书深得董其昌神髓,另一封向他求个扇面,要“七言一绝,其背作兰数笔”。看来,潘奕隽娴于书画的名声早已流播士林。就连对金石学卓有贡献的后辈黄易(1744—1802)写信来,仍以谈论书法作品与书画扇面为多,可见一斑。

潘奕隽去世之年,潘祖荫出生。这一对叔曾祖与侄曾孙,兴趣终于不再相同。潘祖荫宣称一向不收字画(见《潘祖荫日记》光绪十年十二月二十八日条),而讲求金石不遗余力,肯用好几部宋版书加上唐人写经去交换一个青铜盘。遇到好东西,他不掩渴望之情,好几封信里都对朋友们哀叹,不知左宗棠究竟何时才能把大盂鼎平安运到北京。在研究上,他又成了个勇于自信的专家,觉得自己眼光极好,骂那些动辄拾翁方纲、阮元唾余的都是门外汉。他是经历了晚清政坛巨变的重要官员,学者早已注意到其日记相当谨慎,很少谈论国家大事。然而,人物的形象与文本的体裁密切相关,从谈论爱好的私人信札中揣想,这竟然是一个雄强而活跃的性情中人。

从前,金石书画都只是“古玩”,经济价值难以确定,物物交换非常普遍。若干宋版书可以换一个青铜盘,不全是因为彝器的市价比书贵,也要交易双方彼此心里乐意才成。各类古物的历史之别,在每一次被当成东西倒来倒去时都会短暂抹平,直到成为下一任藏家的珍宝,它们才又有机会扩写自身所属的传统。显然,藏家的态度会影响这种机会。

著名的大小克鼎也是潘祖荫旧藏,得于光绪十五年(1889)。此后,他广邀同好释录铭文拓片,汇录了一批释文。图录展示盂鼎、克鼎相关文献时再三致意,说明“每遇一器或拓片,潘祖荫多会邀约金石同好对器物文字进行考释”“潘氏对金石学的推动作用,于此可见一斑”。以今天的价值观来评判,拿书换盘子的潘祖荫还是传统士大夫做派,做拓片、徵释文的潘祖荫已经像个学界领袖了。

晚清金石考订之风下启民国学术,时世相踵当然是最直观的原因之一。不过,一篇篇铜器释文还促使我们进一步思考:难道书画、善本的研究未能迅速迈入现代学术领域,只因为它们火得不是时候吗?其实,这似乎也与古物的物质属性有关。青铜器上的铭文与本体不可分割,但一经传拓即可分开,批量传播不是难事。藏家诚心分享的善拓,只改变铭文的视觉效果,而无损于文字信息。人们利用它讨论文字时,可偏移的方向很少,取得共识的空间就大。更重要的是,研究字画善本,不见实物,就跨不过文字描述与实物间的鸿沟。所以同一时期内,总是少数人在传统深厚的地区内得到这种机会。相形之下,金石文字是阻碍更少、便利更多的“学术方向”,赖此赢得了更多的素心人。

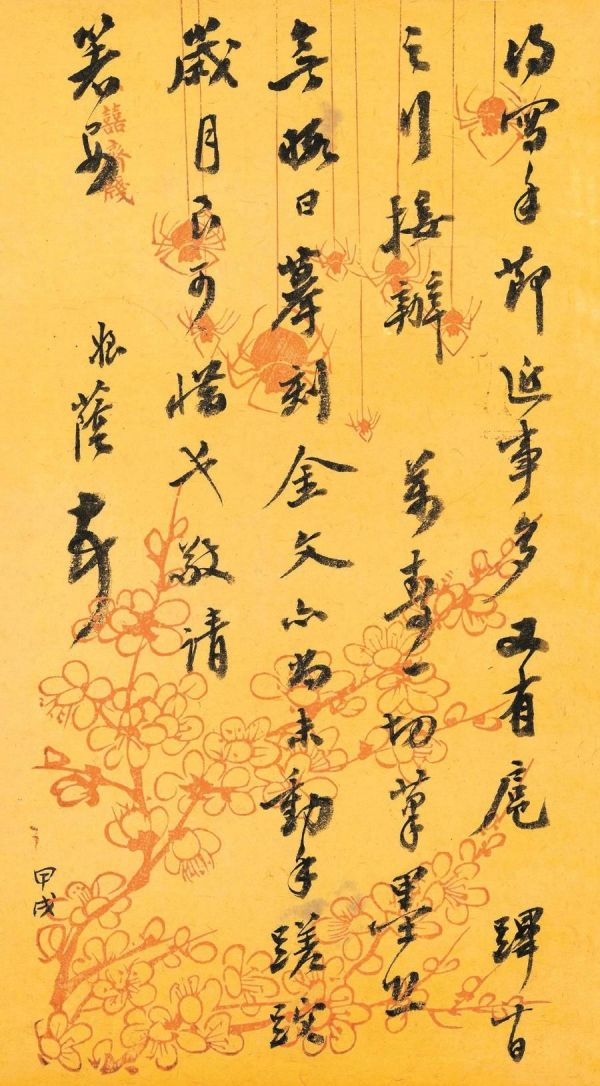

潘祖荫致陈介祺手札,甲戌年八月:“闻秋凉后或可望盂鼎西来,然器未抵都,总未可必也。”

潘祖荫致陈介祺手札,甲戌年八月:“闻秋凉后或可望盂鼎西来,然器未抵都,总未可必也。”

相信古物之真,也支持着文人信仰自己所处的历史传统

在古物存量丰富的时代,建立一份收藏不算太难。如果对品类和体量都不太执着,就更加胜任愉快。不过一般来说,藏家心里总得有个成算,才好拿有限的钱去买最想要的东西,此外,他最好还能大概把握一下古董行业的局面,看看当时流行的风向如何。这等事业,世家子弟显然占尽先机。

不过,即使像潘祖荫那样充分准备、满怀自信,揣着行业调查报告倾身入局,还是会在调查过的行情里,遇到捉摸不定的东西。就在讥评翁、阮言论靠不住的那封信里,他宣称自己近年专嗜彝器,不拘器形是否完整,都能依据铭文当场定其真伪,即使只见拓本也能判断。这话实在说得太满,毕竟毛公鼎就曾让他踌躇不决。

毛公鼎为陈介祺所得。据说得鼎之后,竟然藏在谷堆之下,防止旁人偷拓铭文。但陈家养着一个文物贩子,此公百般设法,花费五十金,才把两张拓片弄到外边。潘祖荫给王懿荣写了两封信讨论毛公鼎拓片。一封说:“毛鼎虚掷此款,实为无谓,然不泄其伪,尚可送人”,断为伪物。由此札不难推断,他手里的拓片也是花钱买来的。另一封却口风大变,“拓片奉阅……细审之似非伪,但凿坏耳。其铜锈已牢,恐不能再剔出字矣”,又信以为真。其实,从此鼎问世开始,真伪与断代等问题一直聚讼纷纭。直到上世纪九十年代,科技考古才彻底为它正名。

书也一样。九卷残本《王荆公唐百家诗选》,著录于《滂喜斋藏书记》。由于正文前有北宋元符戊寅(1098)序文,潘祖荫结合避讳字样和欧体版刻书风,确认为北宋原刻。书递传至潘景郑手中,又于民国戊寅(1938)添了一段长题,略考成书原委,以家藏北宋本书风相印证,又罗列了书中检出的一长串刻工姓名,而结论依然不变。

半个世纪以后,此书收入《古逸丛书》三编影印出版。《出版说明》仍题为潘景郑所作,鉴定意见已经改为南宋初年刻本。原来,随着能够参考的书籍日渐增加,刻工姓名得到了有效定位。其中一部分人,在南宋绍兴二十二年(1152)的抚州刻过《谢幼槃集》,另一部分则在南宋淳熙年间为抚州公使库刻过《礼记》。今日撰写图录的专家,正是沿着这个思路,结合字体异同进一步推考,将它定为“宋绍兴乾道间刻淳熙修补本”。

收藏不能等。形势比人强,风气一起,人人争趋,晚到一步也许就错过机会。旧花样总被前人翻尽,所以一代代后人,要么在大传统下开辟小方向,要么自定规矩,创设专题。嘉庆年间碑版流行,翁方纲考碑证史,一世之雄,但其子翁树培专治古钱币,即属其例。到了清末民初,潘氏兄弟也各自在明清史料里寻得方向,博山多收尺牍,景郑留心稿钞本。总而言之,每个时期的新局面,都要求后来者应时而变,归总某一类“新的古物”,为它赋予价值。毫无素养当然不能成事,但要想彻底看明白了再下场,那是万万不可能的。

研究常常需要等。毛公鼎和《唐百家诗选》的例子都可说明,积累与认识之间总是隔着一段时间。最直接的,就是等利益纠葛化为云烟。古物的真伪与断代本来都是客观知识,但相关结论太容易伤害主观感情,未必总能当着藏家本人讲。今天我们会说,这种感情徒然只想要藏品增重,未免狭隘,但放在历史上不尽如此:除了希望自己手上的东西保真包好,由经书开始的教育,还让文人信仰自己所处的历史传统。相信古物之真,源自这种信仰;而古物被确定为真,就能够支持这种信仰。他们是真正置身事内的人。

研究还需要等一些契机。当彼此关联的藏品分散在不同藏家手里,谁也看不齐全,大家就只好盲人摸象,或者干脆暂时放弃这头象。但是,史料可能会在某些契机下突然丰富起来。各大图书馆的数字古籍上线以后,当代训导、教谕和府县学生们,日子突然都好过多了。看书便利还不算什么,去年等到了人工智能识读钞本,那真是相对如梦寐。

古物既然能用钱买,就具有经济价值,将来可以作为财富处置。世家视收藏为常事,这一层缘故毋庸讳言。不过资生之法不止一种,愿意花钱买古物,而不是存钱取利息,总是“读书”带来的价值观。这种观念甚至让人疯狂地喜欢某些东西,把物欲和信仰搅在一起,全然倾注其上,潘祖荫就是那么做的。他一直在信里哀叹,“快没钱了,买东西困难,但我管不住自己”“工资太少,没有机会出差挣补贴,可是越来越想买古书,迟早无药可救”。但是,在钱和东西之间,他总是更倾向于后者,想起自己没能买到的青铜器,就懊恼良久,自认心境不够豁达。

我们这些异代的后来者却受惠于他的不够豁达。这些曾经自觉于文化传统,对它充满信心的人,想当乐见我们走进馀阴来。

(作者为上海师范大学美术学院副研究员)

相关知识

上海图书馆举办苏州潘氏典籍文献展 解析江南文脉传承

笔底故家,这个故家不仅是《鲁迅的故家》,也是周作人自己的故家

【古诗词鉴赏】唐代诗人祖咏《终南望馀雪》诗赏析

家人们!快来看活久见系列!

邓家佳记录感染新冠经历 透露第八天已转阴

古力娜扎微博 古力娜扎微博晒美照

原来绣绣头胎流产不是意外,而是封家故意为之,真相令人心寒

荷巷桥的回忆|大家古美

冬有雅称

她是继李嘉欣之后最美港姐,她的美可以说360度没有死角

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49335

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44847

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40925

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36690

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32795

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29812

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25867

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21293

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20225

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19584