“面子”与“圈子”的背后:中国文化的深层结构

原标题:“面子”与“圈子”的背后:中国文化的深层结构

题图:电影《阿Q正传》剧照

我们自己是早已布置妥帖了,有贵贱,有大小,有上下。自己被人凌虐,但也可以凌虐别人;自己被人吃,但也可以吃别人。一级一级的制驭着,不能动弹,也不想动弹了。

——鲁迅

本文作者孙隆基,祖籍浙江,1945年生于重庆,在香港长大,在台湾受大学教育,获台湾大学历史学硕士学位。后赴美国深造,于明尼苏达大学专攻俄国史,获硕士学位,转赴斯坦福大学专攻东亚史(期间并在上海复旦大学进修一年),获博士学位。曾在美国、加拿大等多所大学任教。重要著作有《中国文化的深层结构》《历史学家的经线:历史心理文集》《未断奶的民族》《美国的弑母文化:20世纪美国大众心态史》《新世界史》和 The Chinese National Character:from Nationhood to Individuality 等。

“面子”与“圈子”的背后

——中国文化的深层结构

文 | 孙隆基

来源 | 先知书店微信公号

国人的“身”

与西方人或是拉丁人不同,中国人把个人看作是一个“身”,也就是一个身体,对于中国人来说,身体比心灵或是灵魂都更加重要,所以中国人特别注重养身。

中国人的语言当中对个人的描述也充满了这样的概念,例如,描述自我,便可称为“自身”、“本身”,讲一个人的所有,叫“身家”,讲一个人的来历,叫做“出身”,讲一个人改变了命运,是“翻身”,讲一个人的感觉,叫“体会”,“身体力行”,对一个人的攻击,叫做“人身攻击”,等等。古代中国士人也讲“修身、齐家、治国、平天下”。

可见,对于中国人来说,对一个人的描述,完全是身体性的,一个中国人,就是一个“body”,而他的心灵与灵魂,就不那么重要了。而对中国人来说生活最大的主题,就是保存这个身,就是“明哲保身”。

养生即“养身”:国人把身体理解为生命的全部,有些人的“养身”甚至到了遭天谴的地步

国人的“心”

中国人也有心理活动,但是中国人的心不是用在自己身上的,而是用于关照他人。上一辈的中国人总会教导年轻人“先人后己”,“毫不利己,专门利人”,汉语词典中,“人”的部分意思就是等同于“他人”。

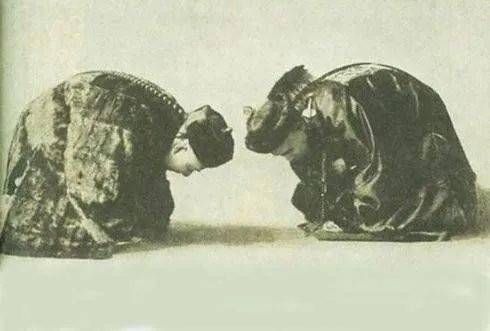

中国人讲与“心”有关的词,总与他人有关,如“关心”、“伤心”、“寒心”、“操心”等。中国人讲究人与人之间的“合和”性,认为只有自己先关心了他人,他人才会关心自己,于是在不太熟悉的人相见的时候,先要将自己的“心”作用于他人身体之上,然后别人才会将他的“心”交给你,作用于你的“身”之上,双方“交心”之后,于是都“安心”,这样就变成了自己人。

“人脉”,“关系”等词汇没有对应的英文翻译,只有拼音

人性设定

西方人的人性是以获得圆满的“灵魂”为中心的,“灵魂”这个东西是超自然的,是超越物质与精神,乃至是超越今生今世的。

西方人把肉体和精神看作是一个整体,认为肉体就是一部机器,许多时候,他们只是粗茶淡饭,把肉体填饱了去实现自己的精神需要和“灵魂”需要。这就是为什么许多西方人义无反顾地去挑战自我,游海峡的,坐热气球环球旅行的,到中国农村来支教的。很多是出于“灵魂”的完善,觉得自己这样做是“灵魂”的驱使,有时候在这种问题上的有意无知和有意迷信,往往会让人觉得更加快乐。

总之西方人对待肉体是最粗略的,对待精神要好一些,而最重要的,个人都是统一于“灵魂”的。社交中不太在意他人的看法。

中国人就不一样,中国人生活的中心是“肉体”,凡事皆以照应肉体为主,要求“吃饱穿暖”,注重饮食文化,讲究安身静养。在社交中,对于世俗的在意是最多的,对于精神的关心则很少,对于“灵魂”更是闻所未闻,中国不存在超越现世的宗教,一切都是要求现世就有报偿的。

相亲价目表的争议:人是不是商品?婚姻是不是买卖?

二人结构

中国人最常见的二人结构,就是中国人常说的“五常”,即“君臣、父子、夫妻、兄弟、朋友”,儒家说:“仁者,人也”,就是这个意思,“仁”这个字拆开就是“二人”,也就是说,一个成功的为人,就要讲究“二人”的相对性。所以中国人都讲究“相对”,两个人当中的另一方称为“对方”,相适合的事情称之为“对”,否则就是“不对”,有什么错误就是“对不起”。

中国人的这种相对性的“二人结构”,是检验一个中国人成功与否的标志,中国人在社交场合喜欢问:“在哪里高就?”“你结婚没有?”“你生孩子没有?”都是在确认对方是否已经具备了君臣、夫妻、父子这样的二人关系。

特别地,在中国,一个人哪怕已经三十几岁,只要是没有结婚,就会被当作不成熟的个体,被当作没有长大的半成人来对待,而结了婚又没有小孩的,则又会被有小孩的当作未成熟的个体来对待。

相对的,在中国没有具备“二人关系”的个人,都被认为是一种可怜、失败、不能自理的状态,大凡是描述“一人”的词,多是贬义的,如:“孤独”、“孤单”、“寡人”、“孤立”、“形单影只”等。

离开“社会”的认可,很多人就无法定义自己的价值

“圈子”

中国人通过不断重复的二人关系,联结出一个又一个“圈子”,在“圈子”内部,人们形成了一种奇特的关系,个人要在某一个圈子里面成为中心,则必须压抑自我,“多吃亏”,关心他人无微不至,往往这样做了的人,会被大家认为是圈子里的“仁义”之人,获得尊重。在这样的文法规则之下,形成了中国人独特的权谋之术。

在圈子内部,既然大家都已经“交心”,于是便可以在圈子里面“安身”,也可以通过关心他人来使自己“安心”。所以中国人多不习惯西方的环境,因为西方没有中国这样的圈子,中国人到了美国,大多数是先来到唐人街之类的地方,进入中国人的圈子以求“安身”。

中国人在国外的事情,也是致力于安身下来,而不是更广阔地接触社会,开放自己,发展自己的心灵与灵魂。国内的中国人,终身致力之事,也是车子房子妻子孩子之事,“安身”而已。至于海外华侨,只做两件事,一是如何在海外安身,二是通过“关心祖国建设”之类的事务来使自己“安心”而已。

所以中国人的圈子的文法规则与二人结构是一致的。

被“圈子”套牢的人生

“他制他律”

中国人深谙对于与他人相处之道,然而对于自己的一个人的世界,就不那么在行了。按照弗洛伊德的理论,人最早懂得对自己的控制,就是对于自己排泄的控制,西方小孩很小就被要求形成自己的排泄习惯,这便是对自己的控制,而中国的孩子基于父母的“关心”,小的时候要“司尿”,父母通过吹口哨等方式来控制小孩的排泄。最早的对自己的身体器官的控制都在二人结构中失去了,更不论其它。

中国人的不成熟倾向是严重的,然而在有“二人结构”存在的环境下,中国人却可以显示出让人感动的大度、有礼貌。例如,圈子内的人可以相互欠钱,并且在对方相归还的时候大手一挥说:“算了”;或是自己无意间提及需要什么东西,再次相见的时候,对方已经为自己准备好了;抑或是对方宁肯不去玩乐,也要陪自己去买必需的东西等。然而这样的礼貌往往与中国人在圈子之外的表现形成鲜明对比。

例如坐公交车时,彼此之间不认识的中国人,相互推搡,似乎要把别人挤下车方才甘心,而如果突然遇到一个熟人,则又会将熟人让到前面,还会替对方买票。中国人就是通过“二人结构”中的另一方来约束自己的,直接地说,就是“做给别人看的”。可见,中国人的“真诚”与“面子”背后,是荒芜的个性和“他制他律”的人格。

他制他律,互相恭维,互相奴役

铲平主义

中国人对于自己在群体中的利益有一个预想,即我能得到什么,当自己得不到时,也不要他人得到,如果他人要在群体中出头,则必定要去阻挠,要实现群体的平均性。

当一个人太出色时,群体中的他人就以为你拥有特权所以区别对待,不再把你当作圈子内的人。而一个人如果有任何区别于他人的行为,人家就会认为你“自外于国人”,打压你而把你当作外人对待。

所以中国人做事情总是不敢以自己的原则为准,往往要看他人的表现行事。

及至今日,中国仍然有“仇富”的情结,有“共同富裕”的情结,还是“铲平主义”的残留。不能承认自己的局限,不能承认他人的长处,害怕的是自己无法与他人再结成可以“相对”的“二人结构”,无法使自己“安身”,这也是中国人的“儿童化”使然。

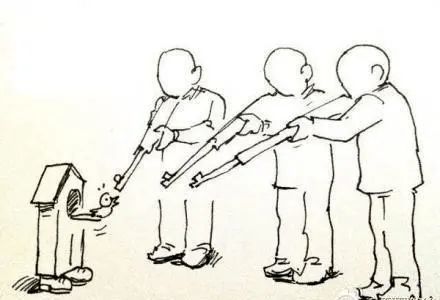

枪打出头鸟,铲平一切“不和谐”因素

儿童化与老年化的并存

很多时候,对于中国人来说,在压缩自己的存在,一方面,相对父母,自己永远是长不大的小孩,常有三十多岁的女儿还向父亲撒娇;另一方面,相对于下一代人,自己又必须与他们相对,成为他们的父母,所以,小小年纪就要有向下一代人“交心”的责任感,于是自己又显示出老年化的倾向。

所以中国人在来到陌生的环境,面对陌生人的时候,要么就是像一个小孩子一样手足无措,诚惶诚恐,要么就像一个老头子一样故作深沉,远离他人。中国人不懂得如何通过合适的方式去展示自己,不懂得如何用浪漫、幽默、从容的态度与融入。

这种儿童化与老年化的并存,却恰恰挤压掉了中国人的青春时代,中国人于是没有反叛,没有与主流社会和前辈对抗的年龄段。要么是儿童,要么是老年,独独没有青春。

青春的一代往往对社会充满反叛,而这种反叛往往是社会前进的动力,中国人却没有这种反叛,所以社会的进步总是非常迟缓。纵观二战后的世界青年成长史,你会发现中国的青年反叛史要比西方的青年落后十年,西方在六十年代有所谓“垮掉的一代”,而中国的六十年代却是由上至下的运动,及至八十年代,西方的青年走入社会主流,而中国才有了一些反叛的表现。

未来的中国能否走入新局,一要看中国社会的开放与变革,最主要的,要看新的一代年轻人如何发展。

THE END

孙隆基先生把中国上下三千年当做一个“长时段”,用结构观念——针对特定范围的一种共时性设定——来研究中国历史和这种历史延续所生成的文化特征。创造性地运用“良知系统”“身体化”“和合性”等概念来总结中国文化中对“人”的设计和“二人”关系,并进一步延伸至对个体与社会关系、国家与社会关系,国家对世界态度的分析与概括。其匠心独运之处在于,不是泛泛地罗列出这个民族的国民的劣根性,然后提出老生常谈的补救之道,而是用近乎千刀万剐的切割,给人以深处其间而欲全力挣脱的浓烈感觉,从而达到文化批判的深远诉求。

文化名人纪念演讲

梁漱溟先生逝世三十周年纪念讲座 |梁漱溟文化思想 |叶圣陶孙女回忆叶氏文脉 |柳诒徵先生纪念讲座 |陈寅恪先生诞辰一百三十周年纪念讲座 |陈作霖先生逝世一百周年纪念讲座 |作家张爱玲诞辰一百周年纪念讲座 |林散之、高二适先生纪念讲座 |钱穆先生逝世三十周年纪念讲座 |阮玲玉诞辰一百一十周年纪念讲座 |上官云珠、周璇诞辰一百周年纪念讲座 |谭延闿逝世九十周年讲座 | 孙中山先生逝世九十五周年纪念论坛 |王阳明逝世四百九十周年纪念论坛 |

文化名家系列讲座

莫砺锋:开山大师兄 |周文重:国际关系新格局 |周晓虹:口述历史与生命历程 |周晓虹:费孝通江村调查与社会科学中国化 |周晓虹对话钱锁桥 |周晓虹、张新木、刘成富、蓝江对谈:消费社会的秘密 |群学君对话舒国治 | 群学君对话叶兆言 | 黄德海、李宏伟、王晴飞、王苏辛、黄孝阳五作家对话 |孙中兴:什么是理想的爱情 |杜春媚对话郭海平 |程章灿:作为诗人与文学史家的胡小石 |谷岳:我的行走之旅 |黄盈盈:中国人的性、爱、情 | 金光亿:人类学与文化遗产 | 周志文:人间的孔子 | 严晓星:漫谈金庸 | 周琦:越南法式风情建筑 | 魏定熙:北京大学与现代中国 | 胡翼青:大数据与人类未来 | 生命科学与人类健康系列高峰论坛 | 毕淑敏读者见面会 | 徐新对话刘成 | 谢宇教授系列演讲 | 王思明:茶叶—中国与世界 | 祁智对话苏芃:关于写作 |甘满堂:闽台庙会中的傩舞阵头 | 张静:研究思维的逻辑 | 翟学伟:差序格局——贡献、局限与新发展 | 应星:社会学想象力与历史研究 |吴愈晓:为什么教育竞争愈演愈烈? | 李仁渊:《晚清新媒体与知识人》 |叶檀读者见面会 |冯亦同:金陵之美的五个元素 |华生、王学勤、周晓虹、徐康宁、樊和平对话 |

城市文化与人文美学

东方人文美学深度研修班(第一期) |东方人文美学深度研修班(第二期) | 大唐风物,侘寂之美:日本美术馆与博物馆之旅(第一期) |大唐国宝、千年风物:日本美术馆与博物馆之旅(第二期) |当颜真卿遇上宫崎骏:日本美术馆与博物馆之旅(第三期) |史上最大正仓院与法隆寺宝物展:日本美术馆与博物馆之旅 | 梦回大唐艺术珍品观展会 | 四姝昆曲雅集: 罗拉拉、单雯、孙芸、陈薇亦 |昱德堂藏扬州八怪精品展 | 《南京城市史》系列人文行走活动 |《格致南京》系列文化活动 | 文心雅韵:中国传统人文美学系列讲演 | “文学写作与美好城市”高峰论坛 | 仰之弥高:二十世纪中国画大家展 | 首届微城市文化论坛 | 南京城市文化深度行走(第一期:南京运渎) | 南京城市文化深度行走(第二期:明孝陵) | 南京城市文化深度行走(第三期:文旅融合) |南京城市文化深度行走(第四期:城南旧事) |南京城市文化深度行走(第五期:灵谷深松) | 南京城市文化深度行走(第六期:清凉山到石头城) | 南京城市文化深度行走(第七期:从白马公园到明孝陵) | 南京城市文化深度行走(第八期:从玄武门到台城) | 南京城市文化深度行走(第九期:从金粟庵到大报恩寺) |南京城市文化深度行走(第十期:从夫子庙到科举博物馆) | 南京城市文化深度行走(第十一期:从五马渡到达摩洞) | 南京城市文化深度行走(第十二期:从狮子山到扬子饭店) |南京城市文化深度行走(第十三期:从南朝石刻到栖霞寺) |南京城市文化深度行走(第十四期:牛年探春牛首山) | 南京城市文化深度行走(第十五期:中山陵经典纪念建筑) | 从南京到世界:第一届微城市论坛 |园林版昆曲舞蹈剧场《镜花缘记》 | 秋栖霞文学日系列活动 |

社会科学研修班与专题课程

社会心理学暑期班(2016) | 社会心理学暑期班(2017) | 社会心理学暑期班(2018) |社会科学经典理论与前沿方法暑期班(2019) |口述历史与集体记忆研修班(2020) |中国研究:历史观照与社会学想象力学术研讨会 |中国社会学:从本土化尝试到主体性建构——纪念中国社会学重建40周年学术研讨会 |第一届长三角社会学论坛 (2018) |第二届长三角社会学论坛(2019) |长三角论坛2019新春学术雅集 | 第三届长三角社会学论坛(2020) |

新书分享会 | 经典品读会

《金陵刻经处》 | 《 生活的逻辑: 城市日常世界中的民国知识人(1927-1937) 》 |《谢辰生口述》 |《袍哥》 | 《年羹尧之死》 | 《朵云封事》 |《两性》 |《放下心中的尺子——庄子哲学50讲》 |《东课楼经变》 |《旧影新说明孝陵》 |《光与真的旅途》 |《悲伤的力量》 |《永远无法返乡的人》 | 《书事》 |《情感教育》 |《百年孤独》 |《面具与乌托邦》 | 《传奇中的大唐》 | 《理解媒介》 |《单向度的人》 |《陪京首善》 |《美国大城市的死与生》 |《诗经》 |《霓虹灯外》 |《植物塑造的人类史》 |《茶馆:成都的公共生活和微观世界》 | 《拉扯大的孩子》 |《子夜》 |《读书的料及其文化生产》 |《骆驼祥子》 |《朱雀》 |《死水微澜》 |《通往父亲之路》 |《南京城市史》(新版) | 《被困的治理》 |《双面人》 | 《大名道中》 |《笺事:花笺信札及其他》 | 《九王夺嫡》 |《乡土中国》 |《白鹿原》 |《冯至文存》 |《在城望乡》 |《海阔天空》 |《遗产的旅行》 | 《城堡》 |《被遗忘的一代:第四代导演影像录》 |《了不起的盖茨比》 |

责任编辑:

相关知识

“面子”与“圈子”的背后:中国文化的深层结构

为什么“面子”对中国人那么重要?|专访翟学伟

屎尿诗人进作协的背后,是门阀世族的死灰复燃,是封建世袭的复辟

中国文化是什么?徐汇的青少年儿童这样说

“他只想要一个父母的面子,生育的工具,免费的保姆”

谁在背后,安排了宇宙的一切?爱因斯坦与杨振宁的怀疑可能是对的

传统文化中易经的指导思想

我与爱情天梯 背后的故事

第九届中国文化大拜年·全球春晚嘉年华举办

四五十岁的70后,不必合群,慢慢退出以下“五个圈子”

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49250

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44662

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40852

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36603

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32711

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29740

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25784

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21156

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20122

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19527