对话《金色河流》作者鲁敏:用非虚构和虚构,迂回地接近理解

原标题:对话《金色河流》作者鲁敏:用非虚构和虚构,迂回地接近理解

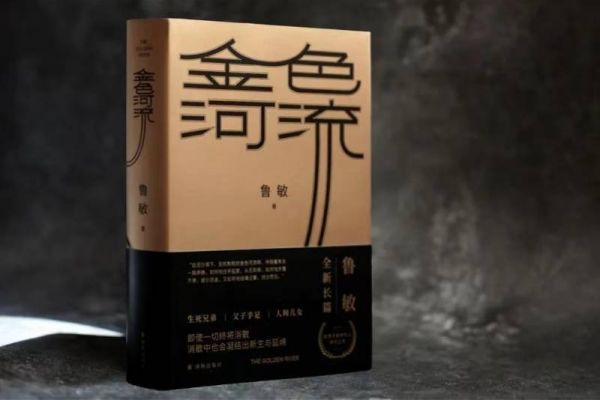

3月25日广州“花城文学之夜”,70后作家鲁敏的新作《金色河流》获颁首届花城文学榜“十大文学好书”荣誉。在这部近40万字的长篇小说中,她用一贯的精细和熨帖,聚焦改革开放洪流中的创业者,某种程度上挑战了严肃文学的表达习惯。接受南都记者专访时,她俏皮地说,就算广州下着雨和冰雹,也要来领取这份褒奖。

时下,新闻类非虚构作品已经成为一种流行阅读,身为职业化写作者的鲁敏对这个现象颇有探讨的兴趣。《金色河流》中,非虚构写作者出身的“谢老师”在企业家“穆有衡”身边工作多年,余生唯一的课题就是把后者“写个底儿掉”,“他”的打量和作者鲁敏的叙述,构成了一组嵌套的并行关系。

用鲁敏的话说,人与人之间,不可能有100%的理解,但她和自己笔下的人物,都在用各自的方式“迂回地接近”。

鲁敏。

【对话鲁敏】

“虚构的非虚构”

南都:看到《金色河流》这个书名,很容易想到“时代变迁”和“财富创造”是它的两个主题。但我阅读之后的感受是,你对于非虚构和虚构写作的考察,可能也是一个隐形的重心。书中的主要人物之一“谢老师”就是一名非虚构写作者,也作为叙事上的一个重要的声音。

鲁敏:对,“谢老师”在我的小说里,是一个很重要的形式和结构的存在。有的评论家把它归类为“元小说”,我觉得更像是齐头并进。

要是没有“谢老师”这个人,我依然可以讲述“有总(穆有衡)”的一生,其实这才是《金色河流》的核心故事。但是我在书里放了一个非虚构写作现场,让“谢老师”在其中过这么一手,就比较有意思。等于说我和“谢老师”,一个在场外,一个在场内,“他”是非虚构的模式,我是虚构的模式——当然,我的虚构模式就是这本书本身。其实也是想把我们当下阅读环境中的这种“花开两朵”的现象,在小说中做一种汇合。

我想通过“谢老师”来模拟一下,非虚构写作的“发生学”:身为特稿记者,“他”会怎样理解穆有衡这个人?可能一开始会抱有很强的批判色彩,比如“为富不仁”、“资本原罪”之类;慢慢地,随着接触的加深,或者说亲身参与了这种财富积累的进程,“他”的情感立场也会发生变化,对财富的创造及其创造者有了不同的站位与理解;到最后“他”发现,自己已经下不了笔了,不愿意、也不舍得来“非虚构”这个人了,而是考虑处理成“虚构的非虚构”……

我相信当下的非虚构写作者,也会经历相似的写作阶段。你在介入一个题材之前,肯定会有一个基础判断,但是当你真正接触了这个采访对象,或者随着时间的推进,你自己年纪、阅历的增长,对同一个人、同一件事的理解可能完全不同。

南都:对,肯定如此。这就说到我认为《金色河流》隐含的另一个主题,就是“理解的抵达”。书中有很多细节都在说,人和人的沟通是艰难的,真正的内心是无人知晓的。谢老师“潜伏”在有总身边几十年,一直想探到他心底的秘密,最后也没做到,是有总主动向他交了底牌,是吧?

鲁敏:有这个意思。因为有总一开始不是那么信任他,或者想跟他玩儿,“我不告诉你”;到最后他说,“小谢,你赢了,你写啥,我就是啥”——虽然你不理解我,但因为我们俩这么长时间的同在与共处,我充分信任你,愿意让你来写我。某种意义上,不管是虚构还是非虚构,这其实是一个叙事的胜利。

你刚才说“理解”,它在书里可能不见得是主题,但确实是我一直都会写到的一个问题。我觉得人和人的理解,它是一个“无限试图接近、但不可能真的抵达”的境况,会流失,也会旁逸,会发生偏差和误解。但这种误解当中,可能也有美的部分。

南都:如果是对诗歌而言,可能是“美”,但对新闻报道来说,就是“不够准确”了。

鲁敏:我觉得沟通中的偏差和误解是人与人交流的常情常态,它就应该是这样,不可能100%抵达嘛。但是,如果双方都在努力,就会逐渐接近。而且很多人忽视了一点,偏差也会增加某些东西。我看别人写我的报道,有时候会觉得,“诶?我当时的意思好像不是这样,但这样理解并不坏,挺好。”至少它增加了一种可能性。接下来读者看到报道,可能又会发生一次增加,因为每个读者也是带着自己的经验去阅读。

我不是说欢呼这种增加,我是说它是生活的常态,可能有的时候是喜剧性的,有的时候是闹剧性的。就像一对母女吵架,女儿抱怨母亲,“我明明说的是这件事,你为什么说到那件事”,这就是让人讨厌的增加,对吧?变成了绕来绕去。但是当我们探讨某一样事情的时候,可能这种增加还挺有意思的。

基于现实的想象

南都:“非虚构与虚构”,在文学界可能更多地表述为“纪实与想象”,近年来同样是个热门话题。

鲁敏:之前我在北京师范大学念研究生,硕士论文主题就是分析当代(虚构)文学作品中,作家用什么样的方式糅杂、化用了非虚构叙事。我当时是按照新世纪前后划分的。我认为新世纪以来,这种现象更多了,有的是用非虚构的素材,有的是用非虚构的手法,整体的权重有上升之势。

在那之前,很多影视作品的片头先打上一行字,说“本片纯属虚构,如有雷同,纯属巧合”,小说作品也是,好像大家都千方百计地想跟非虚构“撇清关系”。但是经过这么多年,很多小说写作者发现,读者对于非虚构更容易有一种“先天的接受心理”。你知道它是真的,对它的包容度就会更大,传播和讨论也会更热切。

据我的观察,现在的虚构写作者至少在文本构成与技法层面,对非虚构是接纳的,而且这种接纳是敞亮的,有的甚至会明确告诉读者,这部小说有史实依据,在后面列出一堆索引,或者注明参考资料,比如前段时间邓一光的《人,或所有的士兵》(首发于《中国作家》2018年第11-12期,2019年出版单行本);又比如叶兆言写的民国系列、迟子建写的《伪满洲国》等,也是把很多历史人物、核心事件等,“嵌”在小说里面。

包括王安忆,她在持续开拓自己写作疆野的过程中,比如写《天香》《考工记》《一把刀,千个字》之前,应当有过近乎田野调查的大量功课,她对非虚构素材的征用是“以真乱假”“如盐入水”的叙事策略。还有我一直跟读其新作的伊恩·麦克尤恩,他近年来的作品,也有这些技术特征和自我精进之道。像朱利安·巴恩斯就更不用说了,他对非虚构和虚构的杂交是最具探索性的,很值得研究和学习。

南都:《金色河流》初稿多达40万字,有这么多不同背景的人物和时代细节。你是怎么调用来自现实生活的素材的?

鲁敏:关于穆有衡的素材不用特地想,我也算是“改革开放的同代人”,这么多年生活下来,自然而然地就在肚子里头。我以前特别喜欢看晚报——因为我是贫穷乡村出生的小孩,本能地就会对“钱的故事”感兴趣,那时候报纸上经常会登什么“苦孩子发家致富”的报道,一篇就是半个版;慢慢地,你还会看到他们的后续,有的人越做越大,公司上市了,也有的破产了,还有“婚变”“兄弟反目成仇”,各种因为金钱发生的纷争;下个阶段,就开始有什么上山修佛、到国外留学、做登山家之类的;后面有一阵子,又经常报道“某某捐了多少”“转身公益”……这些素材不难找,就在眼跟前。这批上世纪90年代初“下海”的创业者,现在很多都已经七八十岁。他们到了晚年,如何回望自己这一生,如何回望自己和家族、儿女、外部世界的关系?我觉得文学也应该对这些社会财富的创造者们,有一种更“人本”的观察和体恤。

关于昆曲的素材(小说中,穆有衡的二儿子王桑沉迷昆曲),因为我是江苏人,昆曲就是我们那儿的地方戏,我上世纪90年代初就是戏迷了,所以这一块知识也是原来就有,不用特地准备。

关于阿斯伯格综合征(穆有衡的大儿子穆沧患此症),是因为我生活中认识两位这样的朋友,一个是少年患者,一个是成年患者,并且我跟他们的家人也是好朋友,所以对这个疾病的征相比较了解。在小说中有这样一个人物,他会成为一种非常安定的参照,对书中人物的生活观、生命观和节奏是一种调整。当然,我也找到北师大一位专门研究阿斯伯格症的教授,看了她不少著作,在网上看了一些纪录片。

也有东西是硬做(功课)的,比如我写到王桑的妻子丁宁求孕。我自己并不晓得不孕不育是怎么回事,写的时候我找到一个专门的群组,长期在里面“潜水”,看这些求孕家庭探讨他们遇到的各种问题。写完之后还找到一位妇产科专家,帮我把相关章节看了一遍,这样我心里就很有底。

南都:很多作家强调“一手经验”,觉得亲身经历才是最安全、最有把握的。相对来说,从资料上获得的“二手经验”,用起来会不会容易不自信?

鲁敏:如果是写虚构作品的话,还好吧。既然我是一个“以虚构为业”的人,就算我知道的并不是100%,我也应该相信自己可以靠虚构技术和想象力,靠我对人性、社会的理解,去推导、弥补我不了解的那部分,我觉得这属于一种职业上的自信。可能有的读者看了会说,“哎唷,有破绽”,那是另外一回事,但是你本身一定要有这个职业的自觉性,写作者就应当是以想象力与虚构力而著称和骄傲的,你就是要通过虚构来达成那部分。

其二是,我认为这是小说文体的一种豁免,乃至天然的权利。文学从来就不是要给你提供一个100%真实的经验、要跟现实一模一样。文学就应该通过想象、变形、夸张,通过魔幻主义、现实主义或浪漫主义,通过悲剧性和喜剧性,给你创造一个文学的、审美的,甚至可以说是主观的“这一个”世界。虚构是一种力量,是一种发言方式。客观和真实,不是文学的价值所在。

也想写“纯非虚构”

南都:从《金色河流》的人物塑造和若干细节中,足以感到你对新闻行业、对时下各种新媒体传播平台的熟悉,听说你还订阅了很多“非虚构类”公众号,你怎么看待这些“非虚构写作实践”?

鲁敏:这种新的写作范式,现在发展得非常迅猛,在新媒体平台非常受欢迎,我们好像也比较习惯于读这种东西。一些领跑的媒体可能很轻松就达到“10万+”,对所谓的纯文学作品来说,即便是一篇非常非常精彩的报告文学或者小说,都很难达到这个数字。

它跟早先的报告文学或者纪实报道为什么不一样?我认为是因为,它具有了很多主观化的、审美的部分,包括写作者的情感、立场、价值观等。虽然说写的还是“真事”,但这个事件可能像七巧板一样被重新组合了,有的媒体把它组成一个苹果,另一个媒体把它组成一只小鸟。在这种素材的剪裁、搭配、构建的过程之中,实际上就会形成对虚构手法的征用。但就像虚构写作者会征用非虚构的材料一样,反过来,非虚构写作者借鉴虚构的叙事策略,可能也无可厚非。很多关于“新历史写作”的研究就认为,这也是一种历史主义写作的当代特征,毕竟历史写作本就没有一个“绝对客观”的存在,对吧。

另外,在新媒体、融媒体这一块,其实也是充满了迭代与刷新的,赛道不断变化,我虽然也不是特别追随,或者说,对有些过分“速成式”的传播模式持保留意见,但我依然认为,这正是事情发展的态势与规律,需要有一代代的年轻人,兴致勃勃地、创造性地去投身其中。我在《金色河流》里除了“谢老师”,还写了一个“伟正”,他永远在折腾最前沿的文化介质,会用他的理解去解构或消费穆有衡。“伟正”是个次要人物,可我认为挺有意思的,也是我的关切所在。

南都:有没有什么素材,你不会用在小说里面,一定要写成非虚构的?

鲁敏:有些关于阅读、同道交往或自己家里的往事,可能我会倾向于写成散文吧。但是你知道,作家的小说里面,常常也包含自我的经历,只是已经把它虚构化了,别人不见得能看出来。

其实我也有一个理想,就是写“纯非虚构”。

我认识一个工科高知,先是出家做了僧人,前段时间又还俗了。我跟他认识了很多年,并且已经把他的一小段经历虚构过一次,但是他的整个经历,我特别想写成非虚构。

之前我跟他聊了一下这个想法,他说“我想自己动笔写”,我说“好吧,那你写吧,我就算了”,但是我真的挺想写这个人的。我在等,万一他不写了,哈哈,我就写。

南都:最近,你有什么写作计划?

鲁敏:我现在脑子里有两个长篇小说的写作计划,但是还在“打架”,没有想好先写哪一个。我经常是这样,像《金色河流》以及再早一些的《奔月》,都是“打架”胜出后最终写的那个。中短篇小说就是有想法就写,但写得比较慢。中短篇我也很重视。提笔就相当于是写作者的开门七件事,我会改很多遍。

鲁敏

70后代表作家、江苏省作家协会副主席。

1973年生于江苏东台,1991年毕业于江苏省邮电学校通信管理专业,同年进入南京邮政局工作,先后从事过营业员、团总支书记、宣传干事、秘书。1998年开始小说写作,出版有《六人晚餐》《奔月》《梦境收割者》《虚构家族》《荷尔蒙夜谈》《墙上的父亲》等,曾获鲁迅文学奖、庄重文文学奖、冯牧文学奖、人民文学奖、百花文学奖、十月文学奖等,作品被译为德、法、瑞典、日、俄、英、西班牙、意大利、土耳其等多国语言。

《金色河流》是鲁敏的第九部长篇小说,也是她认为自己“迄今最好的长篇”。小说聚焦改革开放洪流中的创业者、民营企业家穆有衡生命的最后时光,以家族叙事牵出社会巨变,铺展了一代人的奋斗史与心灵嬗变史。作品在《收获》长篇小说2021秋卷首发后,2022年由译林出版社推出单行本,入选了中国小说学会年度长篇榜、2022中国文学好书榜、曹雪芹华语文学大奖、江苏省“五个一工程”奖、江苏省重点出版物等数十个奖项和榜单。2023年3月25日,获选为首届花城文学榜“十大文学好书”之一。

出品:南都即时

采写/摄影:南都记者 侯婧婧

责任编辑:

相关知识

鲁敏的“河流”

研讨|鲁敏《金色河流》:充满混沌、爆发力和风险的淘金梦

李洱、邱华栋、鲁敏谈《金色河流》:以巨大的善意书写创业者

李洱×邱华栋×鲁敏:踏入同一条时间河流

易小荷对话袁凌:从《盐镇》透视当代非虚构写作

非虚构研究专辑|梁鸿:梁庄的空荡荡的家

易小荷、袁凌做客湘图讲坛:从《盐镇》透视当代非虚构写作

首届“花城文学榜”揭晓十大文学好书 深圳作家黄灯小说上榜

倪湛舸谈《莫须有》、小说的实证以及历史的虚构

沉潜15年,王朔推出新作《起初·纪年》:“真正意义上的虚构小说”

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49250

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44657

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40852

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36600

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32711

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29740

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25780

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21151

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20119

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19515