何赛飞质问“戏呢?钱呢?”,戏曲圈怎么了

文|刘佳璇 编辑覃柳笛

5月18日至24日,《戏聚高平·擂响中华——中国梆子大会》在山西省高平市举办,何赛飞、虎美玲、李东桥、齐爱云等戏曲名家担任比赛评委。何赛飞在比赛现场为戏曲艺术传承的危机大声疾呼,批判行业不合理现状,迅速冲上热搜。

在5月21日的比赛现场,来自山西吕梁的晋剧演员张军波表演了一出《清风亭》,赢得现场观众一片喝彩,但他经历的坎坷和艰辛却令人唏嘘。他被省团看中,来到太原后一直没有正式编制,每月工资只有1500元,妻子和3个孩子还留在老家,演戏之余他跑网约车、送外卖,发着39℃高烧打着点滴还在舞台上坚持表演。主持人白燕升讲述了这位青年戏曲演员的窘迫状况,因此便有了“何赛飞怒批戏曲行业现状”这段视频。

视频很快引起了网络热议。

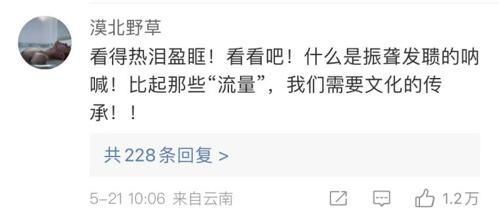

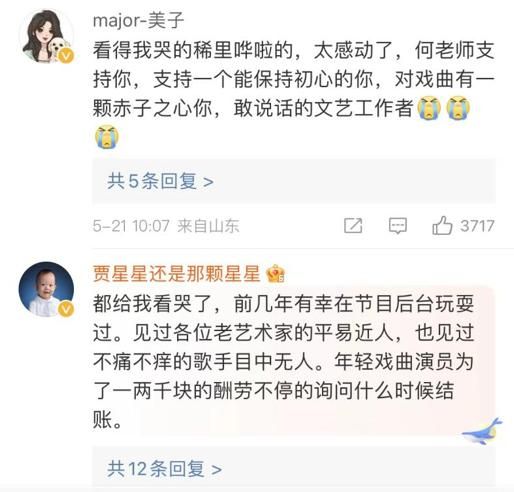

有网友对何赛飞直言不讳的态度报以赞赏:

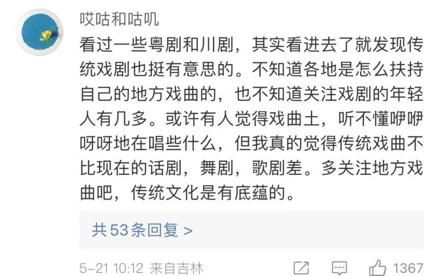

也有网友对戏曲传承的困境表达了自己的忧虑:

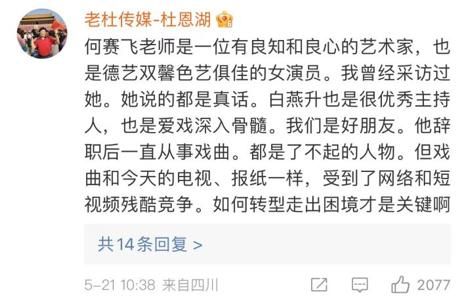

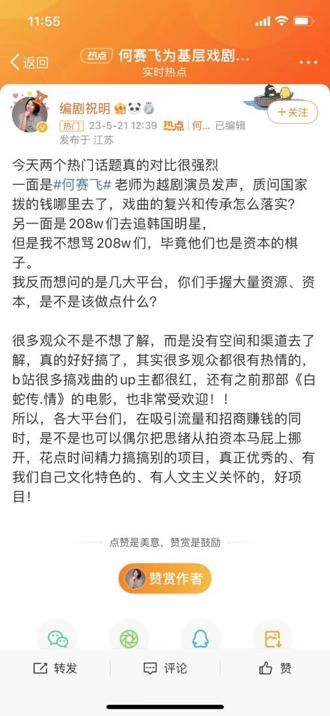

另外,还有文化行业从业者对文化内容生产领域现存的一些结构性问题作出批判,呼吁构建良好的创作生态:

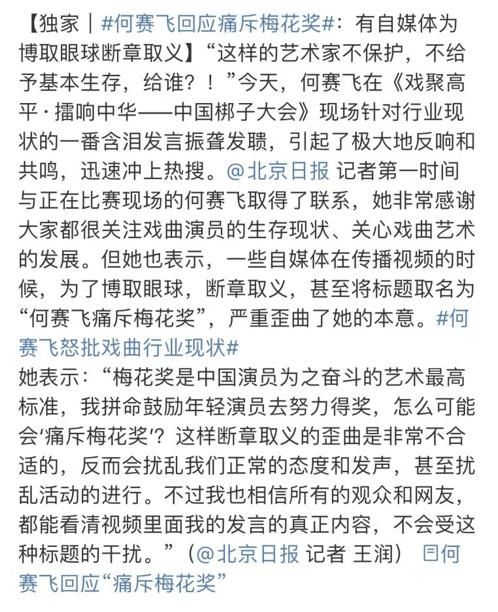

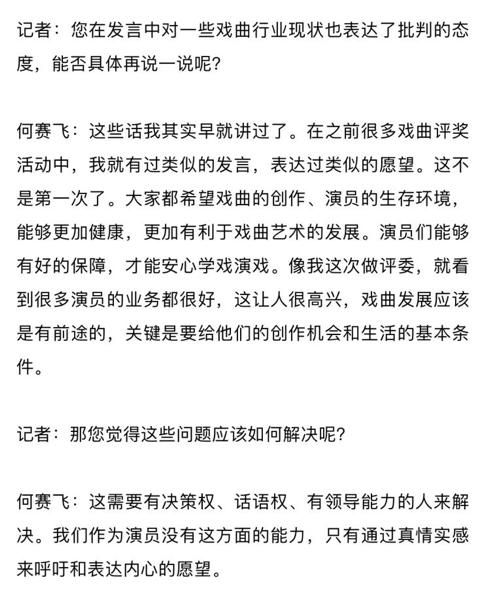

何赛飞事后通过媒体对此事进行了回应,表示她所批评的是一些院团不关心青年演员成长、未能尽责传承本剧种艺术的现象。“大家都希望戏曲的创作、演员的生存环境,能够更加健康,更加有利于戏曲艺术的发展。演员们能够有好的保障,才能安心学戏演戏。”

比赛现场的当事人、青年演员张军波也发文作出回应:

“何赛飞怒批戏曲行业现状”登上热搜,首先引出的是戏曲衰落的问题。有关这个问题,人们主要关注两个现象:一是戏曲在市场上的式微;二是戏曲文化艺术的传承困境。

先看市场。

改革开放后,文化市场上涌现出更多元的文化产品,戏曲从一门大众艺术萎缩成了小众艺术。

不过,“小众”也是相对而言的,因为时至今日戏曲的拥趸还大量存在,尤其在乡镇、农村的中老年群体中,围坐在村前广场观看地方戏仍然是一项重要的娱乐,只是这类公益性的戏曲演出并不算在市场统计的范围内。

再看文化传承。

某种意义上来说,戏曲在市场上的这种“小众”,来自城市文化和青年潮流文化的强势。这也引申出下个问题——作为文化艺术的戏曲所面临的传承困境。

有人认为“时代不同了,观众改变了”“传统戏曲不适应新的时代”“被淘汰是自然规律”。

改革开放后高速发展的城镇化既改变了人们接触娱乐的形式,也改变了人们的生活方式和价值观,传统戏曲中特定时代背景下的生活、价值观距离现代人已经越来越远。作为在漫长的农业化社会中陪伴着中国人的一项娱乐,戏曲必然会在社会生产结构变革的时代面临冲击,成为一种“非物质文化遗产”。

如何与当今时代相连接,的确是戏曲文化传承面临的挑战。然而,面对“时代不同了,观众改变了”的现状就“躺平”,仅依赖“非物质文化遗产”的名头等扶持、要资金,既不是一种好的态度,也与设立“非物质文化遗产”使之活态传承的初衷相去甚远。

最后,回到何赛飞提到的具体问题——戏呢?钱呢?

近年来,国家先后出台了一系列培育传统戏曲市场的政策和意见。特别是2015年国务院办公厅印发《关于支持戏曲传承发展若干政策的通知》指出:“鼓励和引导企业、社会团体或个人通过兴办实体、资助项目、赞助活动、提供设施、建立专项基金等形式参与扶持地方戏曲的传承发展,营造有利于社会力量支持戏曲艺术表演团体的良好环境,发挥好政府引导和社会参与的综合效益。”

和人们普遍所想不同,戏曲行业整体并不缺乏发展资金。但资金投入进去,为何效果却不尽如人意?

首先,这种效果没有完全体现到基层的戏曲工作者身上。

仍有许多对传统戏曲存在热爱的基层戏曲工作者面临没有编制、工资不足以养家糊口的窘迫,影响他们个人艺术的精进和剧种本身的传承。院团需要意识到,传承要靠人,如果资源过度集中在某个圈层,必然难谈传承。

其次,这种效果也没能完全体现在文化市场和年轻观众身上。

近年来通过公益性、低票价演出,戏曲确实巩固了固有受众,甚至拓展了部分新受众,然而在文化市场上,年轻观众接触、欣赏戏曲的机会仍然不多。投入大量资金扶持的剧目,除了跟踪院团、名角动态的戏迷外鲜有人知,有的甚至评上大奖演出几场便束之高阁。

问题到底出在哪里?

有人将戏曲没落与文化市场流量当道的问题挂钩,虽然何赛飞所抨击的问题和流量至上的问题不能混为一谈,但二者的本质都关乎创作生态,关乎内容生产结构。

京剧名家史依弘曾有过如下评论:

横亘在戏曲和观众之间的到底是什么?是否只是“时代不同了观众改变了”?

当前戏曲院团的项目大多数都将资金的分配模式和得奖进行了挂钩。中国文联原副主席、戏剧理论家廖奔也指出了这一机制的负面影响:不是瞄准市场和观众,而是瞄准奖节和评委;剧目创作不是为演出,而是为争奖;常常一个戏的投入完全没有回报,而且节奖结束即再无演出可能。于是,院团更加脱离市场、失去原生土壤。

“当夺取奖项不用力在提升艺术水准而是动用权力、财力和人情来打通关节时,评奖办节的味道就变了。”廖奔认为:“关键在于给戏曲培育出一个良性生态,以便更好地出人出戏出作品,满足观众的观赏需求,而不是为了别的什么。”

从粤剧电影《白蛇传·情》的破圈,到如今短视频平台、B站上偶尔出现的高播放量戏曲艺术相关视频来看,戏曲本身其实一直保留着亲近大众的魅力。

欣赏戏曲虽有门槛,但感知其魅力并不难。

戏曲需要的是沟通大众的渠道,需要拥抱市场。专业戏曲院团在雕琢精品剧目的同时,应该具有开放的心态,在市场营销、宣传策划多多着力,改变好作品“叫好不叫座”的现象,进入市场轨道中的良性循环。

更重要的是,“钱要花在刀刃上”,资源与资金应当倾注到真正的好戏和热爱戏曲的人身上。

拥抱市场不是过度追求商业化,而是拥抱观众。为了申请扶持经费和评奖而工作,而非为演出服务,那么戏曲的传承便会出现危机。从这个角度上讲,并不是戏曲艺术本身不灵了,而是戏曲行业出了问题。

为观众和传承艺术而服务才是戏曲行业的旨归,在固定的小圈子里围着奖项打转,最终也只能变成自娱自乐,离观众越来越远。

特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表新浪网观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与新浪网联系。相关知识

何赛飞质问“戏呢?钱呢?”,戏曲圈怎么了

“临时工”戏曲演员月薪仅1500元,为补家用送外卖!何赛飞嘶哑呼喊:戏呢?钱呢?

"戏呢?钱呢?到哪里去了?",何赛飞怒批行业现状

越剧名家何赛飞心疼年轻演员受穷,怒批行业现状:戏呢?钱呢?到哪里去了?

心疼年轻戏曲演员受穷 何赛飞怒批行业现状

热搜第一!知名演员哽咽痛批:戏呢?钱呢?

“戏呢?钱呢?”知名女演员哽咽怒批,回应来了

热搜第一!知名演员怒批行业现状:戏呢?钱呢?

何赛飞回应“痛斥梅花奖”:断章取义

何赛飞回应痛斥梅花奖:有自媒体博取眼球断章取义

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49257

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44679

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40857

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36603

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32711

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29740

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25784

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21159

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20134

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19537