作家岱峻20年重写《发现李庄》 “挖到一个泉口,水就开始汇聚到我这里” |封面专访

原标题:作家岱峻20年重写《发现李庄》 “挖到一个泉口,水就开始汇聚到我这里” |封面专访

2023年6月27日岱峻在新版《发现李庄》首发式上

封面新闻记者张杰

一个作家找到一个有意义且自己有兴趣的写作领域,然后几十年如一日地将自己的心血、热情、才华倾洒其中,不断挖掘出新东西,长出新果实,这实在是一件充实、幸福的事情。四川作家岱峻就是这样。自从最早在阅读中见到“李庄”的名字,1999年自己第一次走进李庄,2000年开始采访李庄、发现李庄,以多种方式挖掘、追逐李庄,至今脚步未停歇。岱峻说,“自我走进李庄,就再也没有走出过李庄。” 他还将自己与李庄的故事,比喻成美妙的“恋爱”关系,“从初见到熟悉,一直未厌倦。”

岱峻与李庄是彼此照亮,互相成全。李庄在近代史上的那段往事,因岱峻的书写而被外界所知,岱峻本人也因写李庄而被学界和读者广为认可。初版于2004年的非虚构作品《发现李庄》,持续发挥着不俗的影响力。岱峻从李庄学术史研究切入,涉及历史学、语言学、考古学、民族学、人类学、社会学、法学、经济学等学科领域,深有收获。岱峻也因此受邀到海内外多家专业研究机构或高校讲学,开设“文化抗战中国李庄”等学术讲座。而且,由于《发现李庄》这部书的出版,岱峻被授予“李庄镇荣誉居民”称号。

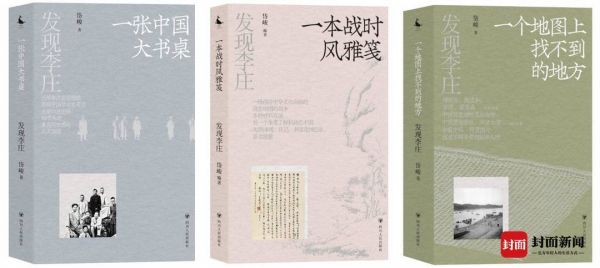

新版《发现李庄》

2023年,岱峻精心打磨20年的新版《发现李庄》包括《一个地图上找不到的地方》《一张中国大书桌》《一部战时风雅笺》三卷本,由四川人民出版社推出。6月27日在李庄古镇举办了规模堪称盛大的首发仪式。成都、重庆、昆明与宜宾实现“四城联动”同步发行。李庄所属的当地政府官员,来自北京、重庆、成都的多位学者作家,以及来自清华大学、北京大学、同济大学、武汉大学、华中科技大学等多所高校的学者,出席了首发式。

在首发仪式上,播放了岱峻讲述自己与李庄的微型纪录片。片中,他在李庄古镇上一边行走,一边对着镜头讲述这么多年来他在李庄采访的收获,非常动情。站在长江边上,望着江水,岱峻想起了古希腊哲学家苏格拉底临死前说的:告诉他们,我度过了美好的一生。“这20多年,命运把我带到长江边一个叫李庄的小镇,然后我开始了我的探寻和书写之旅。如果说,现在我还不能说我已经度过多么美好的一生,但起码我可以说,因为李庄,我度过了美好的20多年。”

2023年6月27日岱峻在李庄给读者签名

一个传奇古镇与一本书的故事

李庄是川南长江边上一个小镇,因抗战时文化西迁衣冠南渡,因缘际会成为一座文化抗战的“学术城”,成为与成都、重庆、昆明齐名的“抗战文化中心”。当时李庄安置了同济大学,“中央研究院”历史语言研究所、社会科学研究所、体质人类学研究所筹备处,“中央博物院”筹备处,中国营造学社,中国地理研究所大地测量组以及北大文科研究所等学术机构;汇聚了傅斯年、陶孟和、李济、梁思成、董作宾、梁思永、夏鼐、曾昭燏、童第周、梁方仲、罗尔纲、夏坚白、王之卓、陈永龄等学人,出版了《殷历谱》《六同别录》《居延汉简考释》《上古音韵表稿》《中国对日战事损失之估计》《中国建筑史》等重要学术著作,被学者陈平原称为“世界学术史之奇迹”。这座古镇无论是国内还是海外,信件和电报只要写上“中国李庄”即可递达。 李庄的乡绅乡民以博大的胸怀和质朴的情感接纳了自己的同胞,中华民族文化的根脉和知识的火种终得以保存,已是历史佳话。

几十年过去,李庄的这段故事已渐渐掩埋于历史的烟尘之中。2004年,岱峻的非虚构作品《发现李庄》的横空出世,首次以图书的形式,以翔实的资料、大量珍贵的图片,全面介绍了“李庄”在抗战这一特定历史时期的人文景观。李庄在近代史上的那段馨香往事,才逐渐被外界所知。之后李庄的知名度也越来越大。李庄现为国家级历史文化名镇、国家海峡两岸文化交流基地、全国乡村旅游重点乡镇、四川省爱国主义教育基地。

《发现李庄》这本书也成为畅销和口碑的经典之作。2004年由四川文艺出版社初版之后,被多次再版。在今天的图书市场,各种版本的《发现李庄》均已卖断。而且,李庄的故事太丰富了,一本书是远远写不完、说不透的。更重要的是,《发现李庄》初版推出后,得到各方读者的反馈,越来越多的相关人士,带着他们各自跟李庄千丝万缕的联系,带着珍贵的信息、资料向岱峻走来。尤其是像“中国考古学之父”李济之子李光谟、史学泰斗陈寅恪的长女陈流求、甲骨文大师董作宾之子董敏这些学人后代,向岱峻提供了父辈与李庄之间珍贵的信息,“大量的照片、书信等资料汇到我手上了,如果我不继续研究、写作李庄的话,我就有负这些先生。这一批人好像无意识之中,鞭策着我,也在成全李庄,让故事更加丰满。”

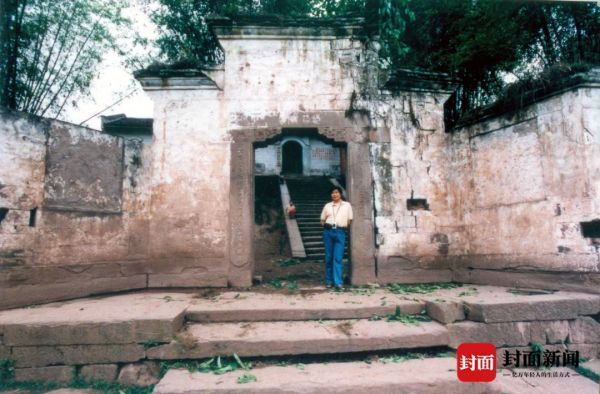

2000年岱峻在李庄板栗坳牌坊头(岱峻本人供图)

就这样,岱峻就继续采访当年在李庄的先生们的后人及当地相关人士。以过去的史料积累为基础,收获了新的一批大量一手史料,并深挖细剖,严谨考证,多方引证。他开始继续写李庄的故事。时间如白驹过隙,转眼来到2023年。

20年心血倾注,是值得的。新版三卷本《发现李庄》比2004版的《发现李庄》增加了5倍,近百万字的内容。这已不是旧著修订,而是历经数年的重新写作。而且,由于当年诸多当事人相继作古,幸存者仅剩一二,从某种意义上说,岱峻所做的这项工作,也是一种文化抢救工程。

当年教育文化科研机构内迁李庄,与当地民众守望相助、共克时艰,大师学者不废研求、科研报国,莘莘学子弦诵不辍、薪传火播。这在新版三卷本《发现李庄》中,大量未曾面世的诗文、日记、书信,经过岱峻严谨、巧妙的叙述,得以全景式再现。

讲述过去,需要作者尽最大努力,克服时间带来的模糊,运用专业的学术方法以辩正去讹。岱峻说,重新《发现李庄》时的自己,不光在获得的资料上更加丰富多元,而且经过不断摸索和刻苦自学,自己在专业学术史调查、写作上比此前有很大的进步。而且,关于历史作品中,学术书写和文学性之间关系的平衡,他也有更新颖和深切的感悟。从多个方面来说,新版三卷本《发现李庄》都是一部夯实了李庄文化抗战的丰瞻史实的作品,为曾在历史风雨中担任“学术殿堂”的李庄,增添了一座新的精神雕像。

从文学出发走向学术写作的旅程

岱峻不算科班出身,也非专业学术圈人。 他原名陈代俊,祖籍四川资阳,定居成都。1982年从大学中文系毕业后,在媒体工作,现已退休。他早年从事文学创作,20世纪末起转入近代学术史的相关研究及写作。近些年来,除了《发现李庄》,岱峻还相继写作出版了《李济传》《风过华西坝》《弦诵复骊歌》等历史类作品,受到专业学界普遍认可和点赞,豆瓣读者也给予很高评分。

正是在寻找、发现李庄的过程中,岱峻更深地了解了李济的学术人生。李济是第一位独立主持现代考古的中国人,被誉为“中国现代考古学之父”。作为中国第一位哈佛大学人类学博士,29岁的李济受聘于清华国学研究院,与王国维、梁启超、赵元任、陈寅恪同执教鞭。他曾组织和支持河南安阳殷墟发掘、山东城子崖发掘,及其出土物的搬迁、整理、研究和出版等工作。这些工作使传说中的殷商成为信史。抗战期间,李济曾在李庄工作、生活6年。

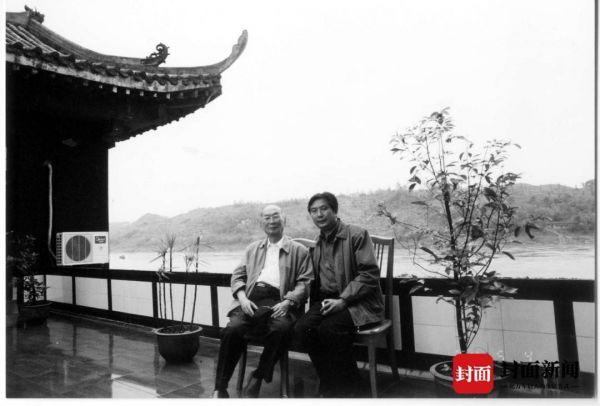

2004年岱峻(右)与李济之子李光谟在李庄长江边(岱峻本人供图)

《李济传》有两个版本,2009年首版之后,岱峻又根据最新发现的材料,全新修订《李济传》,2021年由商务印书馆出版,致敬中国现代考古学诞生100周年,影响广泛,登上多家平台好书榜。在这本书中,岱峻广泛采撷大量第一手资料,前往李济曾考古过的地方,进行多年实地走访勘察,采访口述,悉心捕捉最新出版、发表的多方记录,彼此引证生发。以多人故事写一人传记,也是以一人平生讲百态人性,群像不乱,特写不孤。作为一部学人传记,作者除注重资料充盈详实之外,对传主学术影响、处世原则、际遇得失的评价,持平公允而不失温情敬意。考古学界,如川大考古系教授林向、张勋燎,著名考古学家王仁湘、许宏等,都对岱峻的《李济传》内所体现的专业高度给予肯定。

不管是《发现李庄》还是《李济传》,作为民间学者的岱峻,在历史作品的写作上,显得风格独树一帜:充分展现了他曾作为记者和学者双重身份的采写能力以及对题材和史料的驾驭能力。与学院派的专业学术作品相比,岱峻的写作因为态度严谨、注重田野调查、资料翔实,而保证了专业度,同时又因较少学术规范的束缚,注重文学性和讲故事等因素的注入,对于大众读者来说更生动有趣,具有可读性。

在新版《发现李庄》的新书发布会上,中国社会科学院文学研究所研究员杨早说,如果讲李庄只是讲述曾内迁李庄那些学术机构的学术成就、著作等等,可能李庄就不会像现在这样有名。因为大众读者可能不太感兴趣。但是岱峻写的《发现李庄》不是直接讲学术,而是通过有血有肉的人的故事,让现在的人感受李庄那段历史。因为历史会被时间风干,很难下咽。但是好的讲述者,会通过讲述的技艺,帮助读者更容易回到历史现场,想象当时的场景。他还提到,在《发现李庄》这本书中,读者会发现即使是大学者,也会面对普通人面临的诸多问题,也要考虑薪酬,考虑物价,婚姻问题等等。

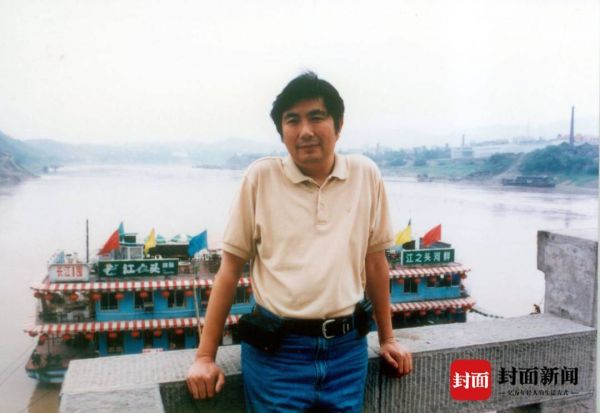

2000 年岱峻在宜宾两江汇合口。(岱峻本人供图)

对话岱峻:

20年不间断深度学习,给世界讲述更完整的李庄

封面新闻:从《发现李庄》初版到新版三卷本《发现李庄》,时间跨度有20年。为什么要这么久?或者说,为什么这么多年后又要重写李庄?

岱峻:20年前,我写《发现李庄》的时候,有很多不足和缺陷:材料比较少,认识的采访对象也不多。而且当时我主要是从记者的角度仰视去看去写,还没有对自己进行很好的学术写作训练,知识储备方面也不足。就是这样的情况之下,2004年《发现李庄》出版之后,还是得到各方的认可。北大人类学的王铭铭教授在李庄时,看到当地导游人手一本《发现李庄》,他就找到我,请我于2007年到北大、中央民大去给他的博士生讲李庄与中国学术。第二年,王铭铭、王建民、潘蛟等教授,又带首都高校的二十多位博士生,在李庄搞了一次人类学实地营研讨。我参与其中,在给他们讲授的时候,也在接受初步的学术训练。开始有意识地校正我的书写的不严谨,避免过分渲染,开始尝试学术性写作。

考古学家李济先生的儿子跟我联系上以后,又激发了我写《李济传》的想法。这个书出版后,反响很好。对我自己来说,这本书的意义在于:让我从一般性的文学特稿写作进入学术性写作,而且得到了考古学界的肯定,给我很大的信心。与此同时,我写的《发现李庄》被民族学家、社会学家杨圣敏在其主编的《中国民族学六十年:1949-2010》一书中,纳入专节讲述。这也意味着,李庄开始进入学术殿堂,我也跟着一点一点地从学术的角度去发现李庄,重新认识李庄,书写李庄。

封面新闻:你是怎么从文学创作转型到学术型写作的?这中间有怎样的过程?

岱峻:写李庄的特殊之处在于,中间涉及要写很专业的学术机构,很资深的学者。我得深入了解这些学人分别是干什么的。比如说考古学,那我就需要深入了解这个学科是怎么产生的。于是我就要懂考古学的源流,包括工业革命史,文化人类学等等。相当于,从一个点,就需要进入一个文化系统。也就是说,了解李庄,我先得了解李庄的学问。那我就得给自己补课,要深入学习。其实过去20年,我不只是闷头重写《发现李庄》,我还在进行深度学习,涉及各个学科的知识,包括考古学、法学、经济学、社会学、语言学、人类学,凡在李庄涉及的学科,我都在补课学习。现在信息渠道也很方便,我经常在网上看慕课,系统学习了傅佩荣、刘擎、陈嘉映的哲学,何怀宏的社会学,赵林的世界史,姚大力、葛剑雄、韩茂莉的历史地理,何光沪的宗教学等。

封面新闻:李庄成为你自学的一个出发点了。或者说,李庄成为通往更大知识世界的一个窗口了。

岱峻:对。我花了大量的时间就用在深度学习上。有人问我值不值,我只能说,我真的很幸福。

封面新闻:从你作者的角度来看,新版《发现李庄》比老版都有哪些不同?

岱峻:《发现李庄》出版后,我得到很多珍贵的机会。比如李济的儿子李光谟先生,把他父亲的很多珍贵资料交到我身上,陈寅恪的女儿陈流求老师,她约见我,跟我讲了很多他父亲跟史语所的故事,比如他父亲为什么不到李庄,当时为什么不去海峡对岸等等,讲了很多细节。此外,我还有机会认识了徐中舒先生的孙子徐亮工,缪钺先生的孙子缪元朗等等一批学人的后代。他们手上的资料、信息都汇到我手里边了。这就好比是,有一个地方,我发现有点滋润,然后我就用锄头挖下去,就挖出了一汪清泉,那么更多的水慢慢就汇聚到我这儿了。正是这样的积累,让我对曾经内迁李庄的那些学术机构及学者们的认识更加清晰。

在20年前,我在采访当时抗战胜利消息传到李庄时大家的反应。其中采访曾经在李庄一个机构当炊事员的人,后来我意识到,他的记忆,可能有后来用想象填补的地方。后来,经过有意的自我教育学术训练,我就比较注意信息甄别和对比。而且尽量避免过多的文学渲染,以想象代替史料。这次重写《发现李庄》,在调查采访的时候,我就更有经验,也更有自觉性。对于大家更深认识李庄那段历史,更有帮助。

岱峻2004年在首版《发现李庄》首发式暨荣誉镇民颁证仪式(岱峻本人供图)

封面新闻:《发现李庄》在四川文艺出版社首次出版后,还在四川省外的出版社出版别的版本。这次重回四川,出了新版,几乎相当于重写。对吧?

岱峻:是的,你说得对,是一次完全全新的书写。如果说,原来的《发现李庄》是一个提纲的话,还是很不成熟的提纲,其中有错误、没写到的地方。比如说最残缺的部分就是社会科学所的部分。而且很多信息,也是需要随着时间的变化,信息的汇聚,人们对历史的认识才逐渐清晰,这需要一个过程。这次回到四川出版,跟四川人民出版社的黄立新社长的眼光有关。黄社长主动找到我,希望我把《发现李庄》拿回四川来出,并不限体量与字数。

封面新闻:您有意识将之前的文学写作逐渐转换为专业性或者学术性写作,但是你的历史作品,可读性还是很高,对于普通读者来说,并没有障碍。我看到大家评论你说,“岱峻的书写注重细节,叙述生动,保有惯常的优雅的文笔,颇具历史感与人文温情,具有很强的文学可读性。”专业度和可读性这两者你是怎么平衡的?

岱峻:我的写作从在新闻行业写散文开始。1984年我获过中央电视台、中国地理学会、旅行家杂志联办的全国游记文学征文的“三等奖”。当时得一等奖的是《话说长江》电视纪录片的脚本。可以说,我的写作,是从文学写作开始的。当我转向历史题材写作的时候,我曾经很有意识地说,要在自己的写作里“去文学化”。然后一个朋友就跟我说,你做不到“去文学化”,因为你是一个大学读中文系的人,文学性已经渗透到你的血液里边了。后来我自己也琢磨到,其实这两者也并不必然矛盾。

学者章太炎曾说,学术要与日常生活相勾连。而这种勾连,学术中人容易不注意,而做文学的人反而更容易注意。2015年,国际历史学界在山东大学会有一个讨论主题,大概就是说,学者要注意情感在历史写作中的作用。这都给我很多启发,让我意识到,注重细节与情感的文学性,也可以成为我的优势,让我的历史写作有不一样的地方。

封面新闻:你不是学院里的那种职业学者或者专业学者,而是在民间以自己的方式写历史作品,既具有专业度,又能让普通读者感兴趣。这是很难得的。

岱峻:我觉得,我做这些事,最大的特点在于,我研究,我写作,纯然是出于我的个人兴趣爱好。我的写作没有申报课题,也没从李庄拿走一分钱。我写的这些,首先完全是为了我自己,属于我自己,然后属于喜欢它的读者。

封面新闻:当你最初遇见李庄的时候,当地有意识到后来你会跟这个古镇有如此深刻的缘分吗?它成为你几十年写作非常重要的一个源头领域。当时你第一次到李庄,是什么感受,惊艳吗?

岱峻:发现李庄是一个宝藏,是一座书写中国现代学术史的富矿,也是一个逐渐深入的过程。但一开始的确是令我惊叹的。我记得当时我写了一篇文章叫《世界将重新叩访李庄》,从中也可以看出我的惊艳程度。

封面新闻:在新版《发现李庄》新书发布会上,面对台下的年轻人,你说了一段很感人的话。大概是说,年轻人在遇到艰难的时候,不要选择躺平。可以有另外一种活法:找到自己的志业,坚持自己的判断,读想读的书,做独立的思考。你还特别提到,社会学家马克斯·韦伯所说的学术,不是乐趣,不是职业,是志业。可不可以说,你的志业是你的写作吗?

岱峻:苏格拉底临死的时候说,我唯一知道的是我的无知。实际上人类的进步就是从求知开始的。我1978年考上大学到现在,有一点自己的成绩,我最大的乐趣是,把求知与写作当成了人生的职业,同时也是志业。

责任编辑:

相关知识

张岱:闵老子茶

第十八、十九届“十月文学奖”在四川李庄颁出 梁鸿葛亮乔叶李舫等多位作家获奖

第18、19届“十月文学奖”今日在李庄颁奖:29位作家作品获奖

用溆浦“口音”书写家山 王跃文:从未丢失对人间热切的爱|封面专访

我为何要重写中国儿童文学史

李庄的倒影

商业高研院 | 《详谈.李敬泽》心怀理想 但和不完美共存 | 封面天天见

小说家路内:爱情不只是情绪,它会带来很多复杂认知|封面专访

上善若水,在“秦巴明珠”邂逅国水之源——天溶古泉的悠然岁月

畅销书作家、文学译者陶立夏:“如果AI能达到优秀译者水平,这是很好的事”|封面专访

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49257

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44679

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40857

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36603

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32711

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29740

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25784

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21159

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20134

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19537