不知不觉,当代人已经自恋得可怕

原标题:不知不觉,当代人已经自恋得可怕

在这个过度交流、表达和消费的年头,“他者”时代已然逝去。过去作为“他者”的朋友、爱或者困境,现如今与想要同化一切人事物之自恋欲望的自我无法区分,没有边界。其结果就是“相同的恐怖”,我们不再追求知识、洞察能力和体验,取而代之的,是退居到由社交媒体提供的回音室和虚幻的邂逅中。

韩裔德国哲学家韩炳哲称,我们这个时代的特征不是由外部的压制塑造,而是来自我们内心的抑郁;破坏性的压力,不是来自他者,而是源于自我。只有回到一个由倾听者和有爱之人组成的社会,通过接纳和拥抱他者,我们才能克服因完全同化的毁灭性进程所引起的孤寂和痛苦。

本期“我对你有问题”为你分享韩炳哲的著作《他者的消失》。分享人 Renee 向本书提出了七个问题,并在书中找到了答案。

#01

他者的消失意味着什么?当代社会为什么是他者消失的社会?

“他者的时代已然逝去。”韩炳哲在开篇即一针见血地定义了当下的社会问题。“他者”这一哲学概念的中心特质是否定性,也就是与我们的既定认知不同的、有所差异的特质。蕴含着否定性的事物能够让我们对世界、对现实产生新的认知,从而带来深刻的经验和思考。一旦他者消失,社会中的同质化便越来越严重,继而带来过度消费和过度交际。这些行为实质上都是“自我复制”,即人们只去追求和消费那些与自己拥有相同内核的东西和信息,结果便是“同质化的扩散”。

同质化的扩散,这个看似抽象的哲学概念实际上早已展现在我们生活中的方方面面。例如,它最典型的表现之一便是人们对肤浅且泛滥的短视频、肥皂剧之类“流行文化快餐”的沉迷。韩炳哲将这样的信息获取方式称之为“狂看(Binge Watching)”,即“毫无节制的呆视”:人们无限制地在视频中消耗大量时间,这些迎合消费者欣赏品味的、以相同套路批量生产的内容被源源不断地推送到他们的手机上,消费者像牲畜一样,被饲以看似花样翻新实则完全相同的东西,且其中并不包含任何深刻的、令人痛苦的、否定他们“本质”的信息。于是人们渐渐沉迷其中,失去自我意识,也失去真正的知识和思考,形同昏睡。

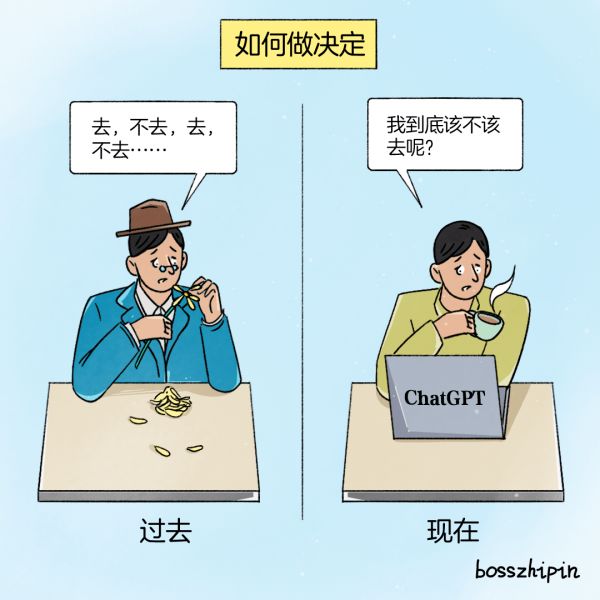

在他者消失的社会中,过度消费促使人们不断提高效率和生产率,被效率支配的人们忘记了获取深刻知识需要一个平缓而漫长的过程,而科技发展带来的大数据,在提供便利的同时,也常常让人忽视它的本质——一种大规模的信息积累。但是,信息积累并不意味着知识的获得。大数据展现的是事物之间的相关性而非因果性,通过大数据,人们对事物的了解只停留在某事和某事有关联的模糊层面,但探询其中真正的联系却因“不够高效”而成为了多余的事情。因此,在大数据的支配下,人们看似获得了大量信息,却未曾真正理解任何事情。大数据将思考判定为多余,但思考才是获得深刻经验的途径,即通往他者的途径。于是,与既定认知不同的信息消失了,深刻的思考和新的认知也消失了,只剩同质化不断延续、扩散,带来种种问题。

#02

他者的消失给世界局势带来了什么变化?

通常,人们认为全球化给社会带来了飞速发展、高效沟通和更多样的体验。然而,在韩炳哲看来,全球化并非全然是值得称道的好事,也并未带来真正的多样,相反,实质上,正是全球化加剧了同质化。之所以有此观点,是因为韩炳哲认为全球化中蕴含着一种暴力:为了促进信息、交际和资本的高速循环,全球化摧毁了他者、独特性以及不可比较之物的否定性,将一切都变得可交换、可比较,因此使一切都变得相同,最终导致意义的丧失。

全球化的暴力扫清一切不屈从于通用交易的独特性,在这种威力巨大的暴力下,一种同样极具破坏性的反作用力产生了——这种“反抗”就是恐怖主义。韩炳哲认为,恐怖主义的实质是以独特性来对抗全球化,而“死亡”则是其最具代表性和震慑力的武器。在信息、生产力、资本高速循环的全球化体系中,生命被归结为生产和绩效,若能因拒绝交易而死亡,便是与此对抗的最特立独行的方式。

另一方面,在新自由主义占据主流的社会中,剥削与排外盛行,社会不平等不断被制造和加剧。由此,社会中便产生了一个惶恐不安、被恐惧驱使的群体,在这种惶恐的支配下,这个群体轻易便会被民族主义和种族主义俘获,对自身未来的恐惧骤变为对外来者的敌意。社会的不安定伴随着希望与目标的缺失,它们一起构成了孕育恐怖主义力量的温床,也同样孕育出了排外的极端民族主义者。

#03

他者的消失如何影响了个体的思维和行为?

现代生活看上去如此丰富多彩,他者真的消失了吗?对于这一问题,韩炳哲认为,当下盛行的新自由主义推崇的多样并不意味着真正的差异和他者,而是只在体制框架内允许差异的存在,这种所谓的“多样性”其实是一种可以被充分榨取的资源——以推崇“多样性”为借口,商家不断捏造出五花八门的理由刺激消费者进行购买,从而导致消费主义的盛行。

除了所谓的“多样性”,新自由主义也宣传所谓的“真实性”,即鼓励人们追求自由,不受限于预设的、被外界事先规定好的表达方式和行为模式。在推崇“真实性”的文化中,人们不断自我拷问、自我窥探,努力只通过自己来定义自己、书写自己、生产自己、展示自己,最终加剧了自恋型的自我关涉,也使自己成为可被消费的货物和商品。与此同时,“努力只做自己”这一行为方式引发了与他者的持续比较,而“比较”这一动作本身的逻辑便是不接受他者的否定性,是将一切同质化,从而才能将一切变得可比较。

因此,真实性带来的是自恋。自恋与正常的虚荣心不同,虚荣心并不排斥对他者的爱,而自恋则无视他者的存在。自恋的主体只能看见自身,只能在自己的影子中领悟这个世界——他者消失了。失去了他者,人们就失去了塑造稳定自我的根本途径,沉溺在自恋中的主体无法形成稳固的自我,只会产生无尽的空虚。

面对内心的空虚,现代人们试图逃避的普遍方式便是自拍瘾。在各个社交平台上,无一不充斥着大量添加了热门滤镜、摆着相似流行姿势的自拍照,这正是自恋与空虚感最直观且普遍的展现。人们沉溺于自身,并尝试着卖弄自己以博人眼球,希望赢得数量可观的点赞,以此逃避空虚感的折磨。但事实是,在大量的自拍照中,唯有空虚在自我复制。

自拍瘾的另一面则是自残和自我伤害。韩炳哲认为,“为了逃避空虚感的折磨,人们要么拿起刀片,要么拿起智能手机。”自残行为的根源是自我价值感的缺失以及社会的奖赏危机。由于自己无法生产自我价值感,人们需要依赖作为独立奖赏机构的他者,需要获得他者的承认、喜爱和褒奖。但是,自恋式的离群索居、他者的工具化以及绝对竞争摧毁了整个奖赏机制,人们无法从他者那里获得肯定和赞美,也无法获得存在感和价值感,最终只能走向了自我伤害。自我伤害不仅是一种自我惩罚,同时也是人们渴求和呼唤爱的方式。

#04

为什么说数字化交际是他者消失的典型表现?

从聊天室、论坛到QQ、微信、微博,在数字化交际的世界中,人们常常陷入一种假象:数字化的发展克服了空间和时间的限制,我们在网络世界中能够更容易地与更多他者建立联系。

但事实并非如此。

借助于便捷的网络,数字化交际让人们更加容易找到与自己相似的、有着类似想法和喜好的同者。数字化世界是一个推崇“点赞”的世界,在个人偏好和大数据的操控下,陌生者和他者被无视,并逐渐从我们的视野之中消失。无论是自发地寻找同好,还是大数据的个性化推送,进入人们视野之中的信息都是与自身同质化的信息,导致人们陷入信息茧房中。那些与我们想法不同的、令我们感到陌生和痛苦的信息不再被看见,即使偶尔被看见,也会因为它们蕴含的痛苦和否定性被我们有意或无意地忽视。因此,这个看似丰富多样的网络世界实际上正在导致我们的经验和视野日益狭隘,它让我们陷入自我循环之中,最终被自我想象洗脑。

另一方面,数字化交际也并没有如我们所预想的那样带来有价值的思想交锋和深度讨论。留意过网络纷争的人或许都曾经历过或目睹过:社交媒体上的所谓“讨论”大多并非客观理性的、逻辑清晰的讨论,而只是被情绪宣泄和非理性冲动所操控的无意义内容,它们形成的只不过是毫无目标的冲动的洪流,却无法构成公共话语。

数字化交际打破了距离和门槛,将我们外化为一个“纯粹的平面”,让我们的一切都暴露在网络中。这是一种强制性、透明化的交际方式,它迫使我们放弃了内心世界,顺从于数字化网络的奴役。数字化的过度曝光与毫无遮掩带来的恐惧并非源于他者的否定性,而是源于过多的肯定性。在数字化交际的世界中,充斥着的是点赞、附和、情绪宣泄,是同质化震耳欲聋的轰鸣。

#05

在当今世界,对目光和声音的理解发生了什么变化?

曾经,心理学家拉康认为,无从预警也无从算计的全然他者令人生畏,其表现形式就是目光。对于萨特而言,他者以目光昭示着自己的来临,而目光并不仅仅来自人类的眼睛,世界即目光,“被注视着”构成了“在世存在”的中心视角。边沁提出的“全景监狱”也以目光的统治为基础。

如今,在韩炳哲看来,世界已经罕有目光。数字媒体与光学媒体不同,数字屏幕并不具备目光属性,面对数字屏幕的我们很少感觉到自己被凝视或暴露在一种目光之下。但这意味着自由吗?当然不是。数字化的全景监狱既不依赖于目光,也不依赖于中心视角,而它带来的无视角透视使人们全方位地变得透明、全方位地被监视。数字化带来的是虚假的自由,甚至将自由极尽利用,因为身处数字化全景监狱中的人们并未觉得自己被监视——我们感到自由,我们自愿暴露自己的一切。

与目光类似,声音也来自他处、来自外部、来自他者,目光和声音都能够削弱自我在场和自我透明度,成为他者的媒介。但在同质化的社会中,自我过度膨胀和孤立,过度的自恋使我们越来越无法听到他者的声音。数字化构建出了一个巨大的回音室,人们首先听到的是自己在说话,他者的声音日渐式微。

#06

艺术和诗歌如何对同质化进行反抗?

在这个充斥着同者和同质化的世界中,“他性”和“陌生感”已然消失,而艺术与诗歌之所以能够与同质化对抗,简而言之,是因为它们都是“他者之语言”。

艺术的独到之处在于它的“谜题属性”,它能够为人们带来“他性”、陌生感与神秘感。艺术必备的特质是“否定的张力”,只有把世界当成陌生之物来感知的人,才能真正感知世界,因此,“对世界的疏离”才是艺术的时刻。诗人保罗·策兰也认为,艺术能够引发“出走”,能够带来“茫然失所”的状态。借助艺术,我们得以从人类中出走,踏进面向人类的、充满茫然失所的陌生区域。同质化的世界里充满了膨胀的自我,而艺术强调的是超越自我,致力于艺术的人皆是忘我的,当忘我的人们踏入陌生之境,便走出了充满同质化自我的数字化舒适区。

诗歌与艺术的本质特征都是对他者的渴求,它们能够让人们的关注焦点不仅仅拘泥于自身,而是向他者、他物开放,向更广阔的世界开放。如今,在极度自恋下进行的交际是完全自我的,其中没有“你”的存在,也没有他者的声音,但诗歌寻求的正是与他者的对话,诗歌正是以对话的形式呈现,构建出与他者对话的空间。

#07

他者消失的世界里,我们为什么格外需要倾听?

在这本小书的最后一章里,韩炳哲提出了一个有趣的设想:将来或许会产生一种新的职业——倾听者,倾听者的工作内容便是倾听人们的诉说,并为此收取酬劳。

韩炳哲之所以提出这种设想,是由于如今的人们过分沉溺于自我,在日渐严重的自恋化倾向中逐渐丧失了倾听的能力。倾听这一行为并不像它表面看上去一样简单,因为它并不是一种被动的行为,恰恰相反,“倾听”这一动作中包含着独特的主动性:倾听者必须欢迎他者,也就是肯定他者的“他性”,并为他者提供一个共振空间。倾听者也并不是被动地追随他者之言谈,事实是,只有在倾听者的帮助下,他者才能够倾诉。

“倾听”是一种充满主动性的行为,是对他者存在和他者痛苦的主动参与,通过这种参与,倾听将人类联结成为一个共同体。但在他者消失的世界中,人们的痛苦和恐惧逐渐变得私人化、个性化,人与人之间失去联结,公共环境也被瓦解为私人空间,人们沉浸在各自的痛苦之中,无法建立联系,也无法互相治愈。

因此,“倾听”是人类社会必不可少的沟通和治愈方式。在这一过程中,倾诉者能够有机会明白自己的迷惑、缓解自己的痛苦、与他人建立深刻的联结,倾听将属于每个人的“特质”归还给倾诉者,最终帮助他们获得和解、治愈和救赎。

栏目主持丨庞晔

海报丨韩帅康

排版 |vv

漫画 |张晨&庞晔

支持|贾嘉&王洋&小艳&刘佳宁&金文鸿

一颗彩蛋

#1 跪舔领导的职场人,应该被嘲笑吗

#2 马吐兰:录综艺都是免费的,没觉得自己红了

#3 职场人养狗“劝退指南”:喜欢狗与养狗是两回事

责任编辑:

相关知识

人生建议:远离那些特自恋的人

做个「自恋」的人,也不是不行|自体心理学如何助你发展成熟自恋?

自恋 or 自爱 ?科胡特如何解释自恋人格障碍

原来不知不觉已经这么就了,与爱带我深入(之前有看)……

精神分析大师都是如何解释自恋障碍的?

那些自恋者的脆弱,为什么总是不被看见

当代人如何“正读”《孙子兵法》?

不知不觉 就让你热泪盈眶

辛弃疾59岁时,写下最“自恋”的一首词,如今成情侣表白金句

王宝强:我最欣赏他的才华,最受不了他的自恋

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49247

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44643

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40844

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36591

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32704

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29727

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25771

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21140

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20116

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19508