“底层迎合”,正在拖垮你的人生

原标题:“底层迎合”,正在拖垮你的人生

内容来源:笔记侠(ID:Notesman)

责编| 若风 排版| 五月

第 7889 篇深度好文:8709字 | 20 分钟阅读

思维方式

笔记君说:

每当你深夜加班,拖着疲惫身体回家时,你是否这样想过?别人“躺着”很舒服,我为什么要这么累?

这一切有必要吗?外界的“声音”,让你对自身产生怀疑。脑海里开始说服自己。

“人生在世不就为了快乐吗?没必要那么累”由此,你开始陷入舒适圈。

忘记了曾经的梦想,怎么舒服怎么来。

直到最后,你才会猛然惊觉,陷入舒适圈的代价太大。

一、陷入舒适圈的两大表现

没人喜欢苦难,所有人都想舒服开心的活。

出于这种天性,我们特别容易陷入舒适圈。

1.沉迷眼前快感

你是否经常面临这样的抉择?

在早睡与多看会手机之间,摇摆不定。

“再看十分钟,1点钟立马睡觉”。

结果一不注意,1点20了。

你又开始想着,不如再看十分钟,1点半准时睡觉。

由此,你陷入反复抉择之中。到最后,天已经蒙蒙亮。

你望着微光,开始懊恼,怎么又熬了一个大夜?

在工作中也是如此。

一边望着deanline的时间,越来越近。

一边,留恋于床、电脑、手机。

最终,结果只能是一塌糊涂。

正所谓,人无远虑,必有近忧。

沉迷于眼前快感,终会误了“大事”。

2.做白日梦

你身边有没有这样一种人。

他们博览群书,似乎什么都懂。

能聊电影,能谈商业。

脱口而出的每句话,都引经据典。

有一种让人信服的魔力。

但是,他们的生活水平似乎远远低于知识水平。

他们深耕多年的事业,不上不下;依旧为下一代教育发愁;与配偶之间经常发生争吵。

生活水平甚至还不如你。

驰与空想,做白日梦,终究一场空。

这两大现象都是“底层迎合”让人陷于舒适圈。

二、“底层迎合”,终会害了你

沉迷于眼前快感,背后指向的是即时满足。

做白日梦,是因为想简单,做很难。

两种现象都是“底层迎合”。

1.“底层迎合”,是“慢性毒药”

人的大脑是“好吃懒惰”,它不喜欢干累的事情,只喜欢躺着享受。

它倾向于眼前的、直接可以获取的快感。

这些眼前的快感就是即时满足,一种“底层迎合”,迎合我们“懒惰的大脑”。

在当下,我们身处互联网高度发达的年代,获取短期快感的途径越来越多,并且十分多元化。

即时满足带来的影响被放大。

饿了不用自己做饭,去买菜、洗菜、炒菜。手指头一点,外卖半小时送达。

空虚了,想要学点东西,不用去看书。网上一搜,精简要点的资料立马浮现眼前。

你可能会说,这样不是挺好的?效率提高了。

没错,效率的确提高了,但代价同样的是沉重的。

问问自己,多久没有认真读一本书,看一部电影了。

我们开始变得急功近利,越来越没定力,干啥事情总想“速成”,失去耐心。

由此,我们的意志力被不断瓦解,能够专注思考的时间变得越来越短。

最后,失去深度思考能力,失去对长期目标追随动力,失去可能性。

“底层迎合”是一瓶“好喝到让人上瘾的慢性毒药”。

让我们忽略售价、代价。深陷舒适圈不能自拔。

2.“底层迎合”,自我麻痹

想远比做容易,思维可以“一瞬万里”,但行动更难,需要一步一个脚印去实践落实。

看到效果需要时间积累,如若最后效果不好,我们会产生自我怀疑。

所以说,我们很容易倾向于空想。这同样是一种“底层迎合”,迎合我们“贫瘠的执行力”。

举个例子。

小李去参加同学聚会,发现曾经的同学都比自己混得好。

不是企业高管,就是创业成功了。小李自己却还是一位基层员工。

他心想:“大家都是一所学校出来的,为什么别人过得那么好,而我的生活却平平无奇?

于是乎,小李下定决心改变,提升自己的能力,信誓旦旦的说要去考一门专业证书。

在这一瞬间,小李知道怎么做对自己好。

他的思维一瞬间为自己定了一个较为长期的目标。

但行动呢?第二天,小李就已经“忘了”。

想法很多,却没有行动来落实,是大多数人的通病。

有人感叹:“为什么我们懂得道理很多,却还过不好这一生”?

原因也在于此,我们可以扪心自问,学过得道理有多少去实践了?

一个人无论多么博览群书,如若缺少执行力,只想不做。

道理、知识只会变成酒桌谈资,转化不成实际价值。

即时满足,只想不做都是“底层迎合”,

前者,让我们陷入当下的“舒适圈”,沉迷于眼前快感。

分散了对长远目标的注意力,是“慢性毒药”。

后者,是自我设置的“精神舒适圈”,忽视“漫长且痛苦”的行动。

空想,做白日梦产生不了实际价值,是一种自我麻痹,自我安慰。

最终,导致我们一直陷入舒适圈,难以获得成长,进而实现不了想要达到的目标。

所以说,想要走出舒适圈,必须脱离“底层迎合”。

三、想走出舒适圈,先脱离“底层迎合”

真正的勇士敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。

无可否置,自我实现、成长的路上,必然需要经历风雨挫折。

而人性的趋利避害,让我们很难正面挫折,经常会选择逃避。

这时候,“底层迎合”就把逃避的可能性放大。

如果说,不断脱离舒适圈,是通往“天堂”的路,崎岖蜿蜒。

“底层迎合”则为我们开辟了一条,看似繁花似锦的平坦大道。

让我们心神驰往,深陷舒适圈,只是它的终点是“地狱”。

1.“底层迎合”,带来认知失调

社会心理学家利昂·费斯廷格曾说:

"如果你持有两种相互矛盾的信念,为了减轻这种不适感,你可能会找到理由来否定其中一种信念。"

很多人是有挣脱舒适圈的想法,但这种想法会被外界干扰。

由此,会出现截然不同的另外一种想法,“躺着也挺好”。

例如,小王学习一直很勤奋,他有自己的目标。

努力学习,提高知识水平,将来在社会上有更强的竞争力,获取更多报酬。

但是小王身边的人都在说:“努力学习没啥用,不用努力你也可以过得很好”。

外界声音,开始干扰小王的想法。两种声音在他脑海里盘桓,努力和不努力。

小王开始很纠结,但是想想刷短视频,玩玩游戏都很舒服,没有努力学习那么累。

并且努力的结果也不一定好。

于是乎,小王将努力的想法毙掉。放心大胆的陷入了自己的舒适圈。

努力就比不努力要好,取得成功的可能性要大。

但在“底层迎合”的影响之下,让我们产生了认知失调,从而深陷舒适圈。

2.挣脱舒适圈,就是干“反人性”的事

舒适圈就像是“温水煮青蛙”。

将消磨你的意志,让你不再自律,变得拖延而懒散,缺乏成长的动力。

直到最后,让你失去生存的资本。而真正的高手都在勇敢的挣脱舒适圈

褚时健就是一个很好的例子。

1979年,褚时健被派到云南玉溪卷烟厂“救火”。

当时的玉溪卷烟厂,濒临破产,派系斗争非常严重。

很多卷烟压在库房卖不出去,卷烟机器都是国外已淘汰的产品。

褚时健以少有的胆量和气魄,到国外买最先进的设备和技术,持续几次大规模技术改造,并在国内创新出外包经营思路,使得原本的残败局面开始有了一丝生机。

1988年,玉溪卷烟厂一跃成为国内烟业老大,褚时健也因此被称为“亚洲烟草大王”。

然而意外降临,1994年,褚时健被匿名检举贪污受贿,1999年被判刑,进了监狱。

到2001年,74岁的他因糖尿病获批保外就医,活动范围被限制在老家哀牢山一带。

当时,大家都觉得他这辈子就这样了,可是2002年,他以种橙为项目开始了二次创业。

种苗、水源、肥料、农药、采摘、选果等各个环节,褚时健深入进去,学习,实践。

2009年,橙子的产量开始飞速增长,销售慢慢步入正轨。

2012年,褚橙因为品质优良,通过电商售卖时,常常被销售一空,褚时健因此被称为“中国橙王”。

褚时健的经历曲折不断。但是每当他跌入谷底,却还能东山再起。

靠的是什么?就是不断挑战、迎接风险,不断挣脱舒适圈。

而不是顺应人性,听从“底层迎合”的声音。

四、如何挣脱舒适圈?

那么,我们具体该如何挣脱舒适圈?

首先,我们要树立长远目标,懂得延迟满足。

其次,在行动中不断复盘迭代。

1.层次越高的人,越懂得延迟满足感

哈佛商学院就做过这样一项研究,他们发现:

越是富人越是精英阶层,越喜欢采用补充型的娱乐方式:比如健身、阅读、学习。

而越是穷人越是底层的人,越喜欢采用消耗型的娱乐方式:比如打游戏、聊八卦和看剧。

消耗型娱乐方式就是一种即时满足的表现,顺应人性。

快感来得快去得也快,必须长期重复这些行为,不能间断,断了就会陷入空虚。

即时满足,让我们深陷舒适圈,得不到能力增长,最后幻梦一场空。

补充型娱乐方式,就是延迟满足的一种表现。

它要求我们耐得住寂寞,每一次进行枯燥的重复,就涨一份能力。

延时满足,是挣脱舒适圈的一种表现,终会“开会结果”。

此外,“延迟满足”不是单纯地让人学会等待,也不是一味地压制人的欲望。

而是要让我们深知“不经历风雨怎能见彩虹”。

说到底,它是一种克服当前的困难情境而力求获得长远利益的能力。

它的发展是个体完成各种任务、协调人际关系、 成功适应社会的必要条件。

a、实现延迟满足的,“三个步骤+一个诀窍”

你现在有什么目标吗?为了达到目标,你每天都在忙些什么呢?

我们周围总是充斥着形形色色的目标,随之而来的就是怎么做才能实现烦恼、实现目标后的喜悦和没能如愿以偿的失落。

这个月过去了,又没能实现计划,要怎么跟领导解释呢?

如果一直没有很好地完成诸如此类的目标,你可能会萌生诸如“还不如自由地工作”或者“没有目标该多好”这类想法。

一个诀窍:处于学习区的状态

其实完成目标是有诀窍的。

这个诀窍也是成功者比别人多的一个优势——处于学习区的状态。

试想你是否一直处于“舒适区”?

例如每天同一时间上班、工作中接到的任务默默做完、习以为常地回到司空见惯的家、每年拿着一成不变的年薪。

这些都是处在舒适区的典型例子。

一个人设立的目标是轻而易举可以完成的,就无法走出舒适区,这样目标完成的概率就会降低。

然而,若设立的目标过高,自己进入了恐慌区,思维就会停滞,也会导致无法行动。

而在学习区能感到适当的压力,按照上述三步有计划地行动就能增加实现目标的概率。

很多人虽然想进入学习区,但就是进不去,这源于自己意志薄弱或者热情不足,在学习区前有“维持现状偏差”这个强敌。

维持现状偏差是一种人类规避变化的心理本能,即使该变化可能带来好处,但是对改变的而恐惧让人无法采取行动。

比如日常会发生这样的事:尽管想减肥,但就是控制不住吃零食;哪怕交往很久的恋人,也没办法踏入婚姻殿堂。

继而产生下面劝导自己的内心独白:这个月聚餐太多,减肥这件事下个月再开始吧;结婚之后可能会十分幸福,但是也会产生各种制约。

要想跨越这个“维持现状差”这个阻碍,我们有各种技巧,比如公开说出目标、组群实现等,下面我将为大家详细介绍实现目标的“三个步骤”。

第一步,设立目标:敢进窄门,愿走远路

这一步要做到乐观思考(设想自己不管怎样都一定能做到),因为只有在面对自己喜欢的事情时,都会非常努力并沉浸其中。

比如沉迷推理小说,尽管知道第二天上午会饱受睡眠不足之苦,但还是不知不觉读至深夜,因此乐观地构思并且设立较高的目标是非常重要的。

首先,我们设立的目标必须是能让自己跃跃欲试的。

是比能达到的目标要尽可能再高一点的目标,过低目标反而会让人漫不经心,降低完成率。

并且,不要在设立目标时就想“怎么办”。

发明飞机的莱特兄弟最初肯定没有思索“怎么做才能设计出能载人飞翔的物体”,而是想“人如果能翱翔于长空,那该有多逍遥啊”。

如果一开始就思考“怎么做”,就不会想“虽然迄今为止没人能在天上飞,但是我可以做到”,然后内心就会受到阻碍。

在这一步中,要避免与口号混为一谈,要有具体方法,把口号“这次要培养下属”“这周要对孩子温柔些”,变成“怎样培养下属”“要做什么才能对孩子温柔些”。

其次,梦想和目标不能混为一谈。目标的设定需考虑两个重要因素:

第一,被验证的可能性。

比如营业额突破1亿日元和店铺增加50家,我们是可以通过数据分析客观地判断出营业额是否达到的。

而“在公司举办的高尔夫比赛中获得第一名”或“环游世界”这样的目标是无法客观判断能否实现的。

第二,完成期限,那些说“总有一天会这样那样”的人是没有下文的。

“总有一天”是明日复明日,永远也不会行动起来。

如果给目标设定好期限,比如“3个月体重减去3千克”,自然要考虑要采取什么行动才能达到目标。

还有一个小技巧,和他人商谈的同时设立目标。

和他人商量能让人更加乐观地期待目标,他人会注意到自己意识不到的可能性。

同时,和他人商谈的同时对方可以助你一臂之力。

比如,你是汽车零售商的营销员,和你特别尊敬的大学学长商量自己的目标如何设定,然后设立了很高的销售目标,这位学长几天后介绍了他的一个正好想换成的朋友给你,这一点在心理学上叫做“好意的互惠性法则”。

第二步,制定计划:结果倒推法

这一步要悲观思考(设想偶然或突发事件,慎重考虑)。

比如设定了“3个月减肥5千克”的目标,进而制订了“减肥期间不喝酒”和“一周慢跑两次”的实施计划。

但是,现实中客户突然邀请说“一起去喝几杯吧”的时候,“现在我在减肥中,不喝酒”这种话会很难讲出口,这样一来,计划就被打乱了。

所以,不会所有计划不可能都按理想状态实行,这时候一定要有预留的“方案B”。

例如一周可以喝两次酒,但是其中一次仅限于交际应酬。

其次,制订行动计划的起点是从你想要获得的结果开始彻底地往前倒推。

倒推包含时间上的反推(中间目标)和领域上的反推(分别目标),其中时间倒推是倒推过程的基本。

例如,3个月要瘦5千克,前2个月就需要减下来4千克左右,这样的话,第1个月就要减掉2千克。

就类似一条线段,先找到两端设置大目标,再找到中间的节点设置小目标,这样逐渐接近目标。

设立中间目标的目的有两个:

第一,为了明确方向;

第二,完成中间目标后,你的心情会大好,也容易维持向下一个中间目标前进的动力。

但有时完成目标的条件和因素十分复杂,即使设立了中间目标,也还是会面对如何实现的问题时毫无头绪。

在这种情况下就要用到领域上的反推,斟酌实施计划时需要彻底地从目标开始反推,下面举一个简单例子介绍一下细分方法。箭头前面是领域,箭头后面是细分后的行动计划。

减肥目标:5个月内体重要减去5千克。

限制摄入卡路里→限制糖分摄入,减少喝酒、聚会,晚上9点之后不再吃东西。

增强消耗卡路里→慢跑、肌肉锻炼,提高代谢。

要有所为,也要有所不为。如果你每天忙忙碌碌,还依然想着这个也做,那个也来,不断追加行动计划,这样导致的结果是所有计划可能都要泡汤。

因此,如果制订了完整的行动计划,就有必要决定哪些事不做。如,为了确保练习高尔夫的时间,就要减少看高尔夫电视节目的时间;为了确保每天早上学金融知识的时间,就不要看电视看到深夜了。

在这里,希望大家可以将目标公开,这样不仅可以激发自己的潜意识,让自己茅塞顿开,还可以给自己施加压力,完成目标的概率就会有意想不到地提升,自然跨越了舒适区。

第三步,实施计划:用行动推动热情

这一阶段也需要乐观的心态,抱着相信自己绝对能做到的信念执行,每天带着愉悦的心情执行计划。我们虽然无法选择结果,但是可以选择自己的行动,不要在这个阶段关注结果。

如果设立了目标并且朝着这个目标前进,但是一开始就问题不断,没办法顺利进行的话,不仅自己的动力会受挫,而且实现目标的执行力也会一股脑消失。

即便开始实行计划,有时候过程并不如想象的那样顺利,心生动摇、中途放弃的情况也屡见不鲜。所以,在进展不顺的时候如何调整前进轨道至关重要。

首先,要从很容易就能完成的事开始迈出第一步。

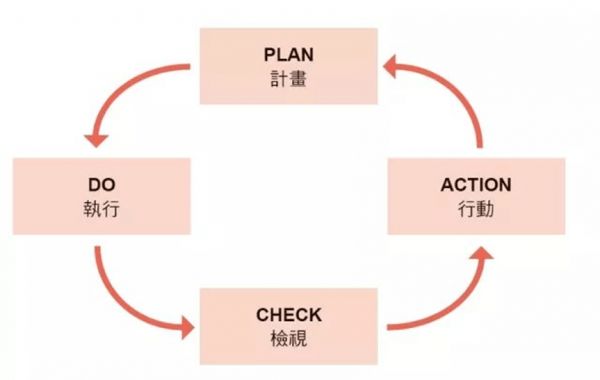

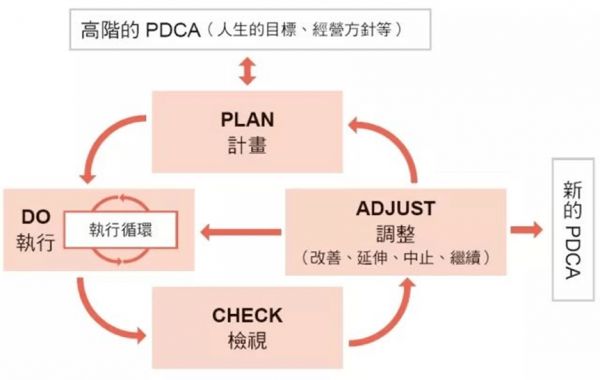

其次,为了实现目标,你还要坚持实施PDCA循环,也就是Plan(计划)-do(执行)-check(检查)-action(调整)。

2.PDCA,计划复盘

PDCA 只有简单的 4 步,分别是:

计划(Plan)→执行(Do)→检查(Check)→调整(Action)

看起来很简单,但它的应用是一个永无止境的过程,认真履行 PDCA 的人都能领悟到一点,就是自身的成长永无止境。

而且 PDCA 适用于所有问题、所有对象。

小到人际关系、恋爱关系,大到培养兴趣爱好、处理上下级关系、时间管理……PDCA 都能发挥出巨大威力。

PDCA 看起来是一个环,但实际上是层层嵌套的“大环套小环”的结构,能产生巨大的“规模效应”。

所有 PDCA 不仅包含自身上一层面的 PDCA,同时也包含着把自身细化的下一个层面的 PDCA。

通常所说的“普通”的PDCA 循环是这样的:

可是这个循环是比较简陋、不够完善的。

富田和成所开创的“高效PDCA工作术循环”,是下面这样的——

下面我们就分步骤来“拆解”这个循环。

a、计划

在计划阶段,首先需要确定所要达到的目标。

这一目标必须制订得尽可能具体,不可含混不清。目标制订得越具体,你与目标的距离就越明确,距离明确了,达成目标的路径就明确了。

以下是制定计划的六步法——

制定目标

目标越具体、越清晰越好,并提出清晰时限(理想的目标时限通常应该是1-3个月),比如下面的例子:

“希望减肥” → “1个月内脂肪率降至20% 以下”

“想要把公司做强做大” → “3个月内销售额达到100 亿日元”

“希望得到上司的认可” → “2个月内人事评价达到A 级”

“希望儿子能够喜欢我” → “每周和儿子一起洗三次澡”

明确问题

举两个场景,分别是你在工作中或学习生活中会可能会遇到并且需要明确的问题:

工作中的问题,可能是:

• 展示阶段总是稍逊一筹

• 计划性不强,一天只能访问三家客户

• 与客户的交流能力低下

• 讲话时速度太快

• 第一印象不佳

英语学习中的问题,可能是:

• 阅读较长英文句子费时费力

• 对商务英语不甚了解

• 听力不强

• 生单词较多

• 考试时精神紧张

制定目标

将问题按照优先顺序排列,将“务必实施”的问题排列出优先顺序,锁定3个主要问题。

问题指标化:问题 → KPI

“展示阶段总是稍逊一筹” → “展示优胜率 30%→50%”

“计划性不强,一天只能访问三家客户” → “预约走访客户 一天三家→六家”

“第一印象不佳” → “电话接听率5%→15%”

“听力不强” → “听力软件习题准确率 70%→“80%”

“生单词较多” → “单词练习软件准确率 60%→80%”

计划“可视化”

利用各种手段让设定的目标强制进入自己的视野。

例如:在房间里张贴计划;

在手机提示器中记录下“一周十项课题”的数值目标;

在笔记本的日期栏上写下当天的利润指标;

在桌子四周贴满便条等。

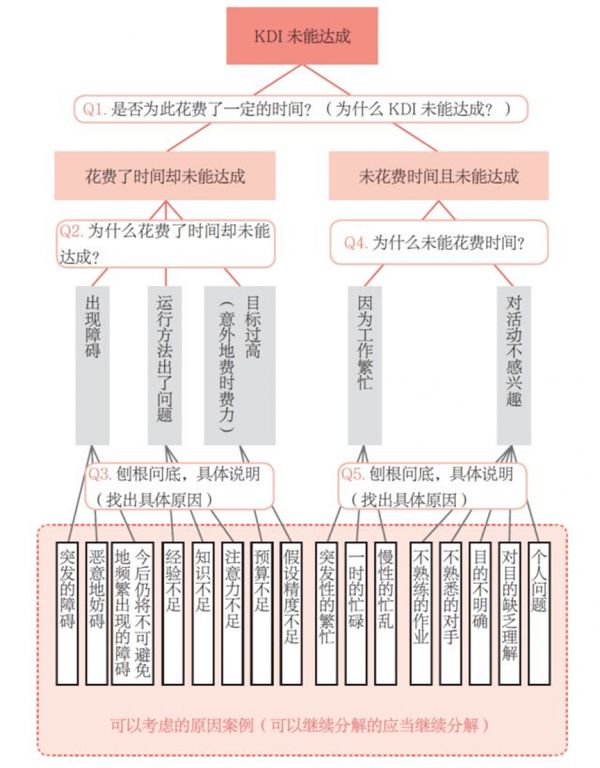

因式分解

要尽可能详细地罗列出构成“目标”与“现状”之间的各种因素。

具体来说,是将一个问题先进行抽象化,然后将其分解,并深度挖掘,追究原因。

逻辑树(注:KDI指行动计划的达成率)

多数人在进行因式分解时总是浅尝辄止,分解到逻辑树的第三层,便不再继续往下进行。

深入因式分解的标准至少应当至少挖到第五层原因,例如:

为什么大目标未能完成?因为运行方法出了问题。

为什么运行方法会出问题?因为经验不足。

为什么经验不足?因为专业知识掌握不够。

为何不去提高专业知识?精力不足。

精力如何能节省利用?……

这样找到了具体的问题,也就容易找到解决方案。

b、实施

将“DO”落实为具体任务“TODO”

“DO”:每两个月与客户聚餐一次。

具体任务“TODO”:

(今天)发邮件确认对方日程。

(确定日期后)上网物色餐馆。

(确定日期后)电话预约餐桌。

(确定日期后)锁定自己的日程。

(预约后)发邮件通知对方安排。

(预约后)向上级汇报请客计划。

通常人们只停留在行动措施 “DO” 的阶段。但 “TODO具体任务”,明确了“什么时候做什么”。

在团队中,要将 “TODO” 下达至每一位团队成员,最好利用人们常说的 6W3H。

6W3H

·WHO(谁)·WHOM(对谁)

·WHEN(何时)·WHERE(何地)

·WHAT(做什么)·WHY(为什么)

·HOW(怎样)·HOW MANY(多少个)

·HOW MUCH(多大程度)

“大胆取舍”,切忌“贪大求全”

“TODO” 列表要克制,切忌“贪大求全”。每天大约两成以上的事情实际上是不需要做的,因此要保证把最重要的工作排在最前面。

c、验证

计划阶段制订的路径、问题和解决方案,以及为实施制订的行动措施与具体任务,需要在执行过程当中定期反复地对它们进行验证。

验证阶段有四个关键步骤:

① 确认大目标的达成率

比方说大目标是:三个月以后目标每月新开发客户十个;

达成率:(一个月后)达成率60%。

②确认子目标的达成率

比方说大目标是:年销售额为一亿元人民币,每周验证一次;

那么每周的子目标是:销售额两百万人民币。

③确认行动计划的达成率

a. 验证不能等到“有时间再说”,要“主动验证”。

b. 为验证而验证的形式主义,同样是一家公司所要警惕的。

④查明失败的原因

例如:子目标未能按计划达成的四大原因:

a. 未能采取具体的行动

b. 采取了一定行动却不十分彻底(行动措施“DO”不完善)

c. 意外地遇到了新的问题,没能预料到的问题

d. 建立假说时所确定的因果关系出现错误(子目标与行动计划未能达成一致)

d、调整

调整方案,归纳起来有以下四大种类。通常我们将这一阶段理解为,在总结和反思的基础之上,为下一个PDCA 循环做好准备。

调整对象有以下四种情形。

对总体目标进行调整

对总体目标进行调整有三个方式:“终止”、“变更”和“追加”。

“终止”,是指对调整方案研究的结果,人们对该项目已经“失去信心”,甚至觉得“无法挽救”,以至于不得不放弃该总体目标。

例如:撤销不创造利润的赤字部门(总体目标的终止)→ 终止 PDCA 循环。

“变更”,是指不得不变更目标的达成对象,抑或是达成日期。

例如:放弃参加今年的司法考试,集中精力为明年备战(总体目标的变更)→ 终止当前的 PDCA,开启一轮新的 PDCA 循环 。

“追加”,是指在项目进行的过程当中遇到了无法预测的重大课题,为此不得不另行组织项目团队以应对新的挑战。

例如:在推进降低成本的 PDCA 循环的同时,发现了不正当的会计处理(总体目标的追加)→ 延续当前的 PDCA 循环,同时开启一轮新的 PDCA 循环。

大幅度修改计划

例如,总体目标为“提高经营利润”,课题由“增加销售额”变为“降低经营成本”。为此各个部门可能都要参与应对,甚至会计部门、采购部门都要被卷入其中。

调整解决方案

有时甚至将已经结束使命或者效果不佳的解决方案、行动措施(DO)以及具体任务(TODO)直接剔除,重新加入其他(包括曾经被降格的)解决方案、行动措施(DO)以及具体任务(TODO)。

五、总结

平庸的人顺从天性,倾向“底层迎合”而深陷舒适圈。

而优秀的人则会远离“底层迎合”,主动选择一条更难的路,挣脱舒适圈。

去挑战对自身原本不擅长的事情,不断将“不擅长”变为“擅长”。

由此,我们能获得成长,最终自我的目标。

*文章为作者独立观点,不代表笔记侠立场。

分享、点赞、在看,3连3连!

责任编辑:

相关知识

可怕的“自律陷阱”,正在拖垮你的人生

“信息茧房”,正在拖垮你的生活

委屈自己来迎合他人,懂事的你过得开心么?

你不必迎合所有人,也不用活在他人的目光里

真正拖垮你的,是受害者心态

获得幸福人生的途径,不只是努力,关键要懂这个底层逻辑

50岁后,与这几种人太过亲近,会拖垮你

被再婚风波拖垮的女明星!

余生,做你自己,无需迎合他人,即便沉默不语,也不会觉得尴尬难耐。

大S算是被再婚拖垮的最惨女明星……

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49257

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44679

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40857

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36603

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32711

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29740

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25784

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21159

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20134

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19537