新书速递 | 托尼·朱特:用以抵抗遗忘的书写

原标题:新书速递 | 托尼·朱特:用以抵抗遗忘的书写

孤独地囚禁在肉体的牢房中

只有思想在余下的夜晚与我为伴

《纽约时报书评》年度瞩目图书

一部自传

一本叙述20世纪下半叶历史的

有趣小书

这册小书是著名历史学家、思想家、欧洲问题研究专家托尼·朱特罹患肌萎缩侧索硬化症(ALS)后创作的回忆录。

在患病后的一个个难眠之夜里,逐渐丧失交流能力的朱特打捞过去的生活片段,把它们整合起来,诉诸文字,整理成篇,于2010年5月结集出版。

这些文字时而始于小事,时而放眼大千,在抒情与分析、私人性与公共性、具体发生的历史与身处其中的个体感受之间穿梭,追索的既是一个历史学家的人生历程,也是20世纪的复杂历史。

在托尼·朱特的一生中,有一样意义非凡的事物——火车。车站是他的“大教堂”,时刻表是他的《圣经》。对于这位卓越的历史学家而言,铁路旅行是历史的。乘火车是社会集体前进的物理性体现——不仅跨越了地理,也跨越了时间。然而,朱特的火车岁月,随着病症的恶化戛然而止。

现在这个病最让人颓丧的地方——甚至比它带来的日常实际症状还要令我沮丧的——便是让我意识到了自己再也不能乘火车这件事。这个认识像铅块一样压在我身上,将我无限压向绝症所特有的那种晦暗无望的终结感:明白到有些事是再也不会有了。……再没有滑铁卢车站,再没有乡间驿站,也再没有孤独:再也没有“前往”了,所剩下的,只是无休止的“停驻”。(摘自本书《互仿的欲望》一篇;以下摘文均出自本书相应篇目)

一个原本健康无虞的人,在六十岁时被绝症击垮。这种疾病有一个突出特点,即它虽不影响人的神志对过去、现在与未来做清醒的审视,却会逐步截断人将其诉诸语言的所有途径。朱特面对的是丧失书写能力,接着是失声、瘫痪,从此不能与朋友做任何有助益的交流。朱特的方案是:构建一座脑中的“记忆小屋”。

我想我是在极偶然的情况下获得解决这一两难问题的答案的。我在患病几个月后发觉,自己半夜会在脑子里写故事。当然,我原想利用叙述的繁复来代替滞重的绵羊而达到相同的、放空自己的效果。然而在进行这项小小的练习时,我发觉自己竟将过去从不认为互有牵连的片断——像拼乐高玩具一样——重组到一起去了。这结果本身并非多大的成就:意识流自会带着我从蒸汽机想到德语课堂,又从伦敦绿线巴士精心设置的巴士线路想到英国在两次世界大战之间城市规划的历史——轻易就能开辟出许多思路,引我前往各个有趣的方向。(摘自《记忆小屋》)

患病之后,仰赖这座“记忆小屋”,朱特完成了著作、讲义、多篇小品文以及大量旨在全面研究20世纪而做的访谈。“小屋”中用途多样、可回收的有价值的记忆,可供喜好分析的思想随时取用。这不啻一种幸运。我们不妨跟随朱特的足迹,推开“屋”门,细品存放其中的记忆点滴与真知灼见——

20世纪50年代,乘火车很便宜——特别是对十二岁的男孩子来说。我用一周的零花钱买来快乐,还能剩下几便士去买零食。……后来的岁月里,我偶尔会错过回家的末班车,便在滑铁卢车站通风良好的候车室坐上好几个小时,一直到深夜,听柴油机车换轨、工人装卸邮包的声音,安于一杯英国铁路供应的可可和独处的浪漫情调。(摘自《互仿的欲望》)

我更欣赏边界:不同国家、社区、立场、喜好和根系相互碰撞的不安的一个地方——在那里,所谓“世界主义”不再只是一个标签,而是一种自然的生活状态。(摘自《边缘人》)

父亲对内燃机发了狂地热爱,这完全符合他那代人的整体特点。“汽车文化”在西欧兴起是20世纪50年代的事,正好是父亲有能力加入的时候。……对在两次世界大战之间出生的男性——我想还有少数女性——来说,汽车象征着对自由的新发现与大好前途。(摘自《汽车》)

学术写作的所谓“专业化”——以及不自信的人文主义者对“理论”和“方法论”的霸占——帮了愚民政策的忙。在此前提下,一批华而不实的“大众”文化在民间如假钞一般出现了:在史学领域,这一现象的突出代表便是“电视讲坛”的兴起,节目之所以成功、能吸引到大量观众,恰恰因为业内学者对交流纷纷失去了兴趣。另一方面,过去的大众学者只将自己的学识化繁复为平直来讲述,如今那些“平易近人”的作者却都喜欢向受众强推自己的理论。结果,吸引受众的变成了表演者,而不是内容本身。(摘自《语言文字》)

在朱特的铁路旅程中,有一个特别的地方——瑞士小镇米伦,那里有着朱特最愉快的回忆。2010年,朱特去世,他的骨灰被撒在米伦镇外的山上。那里有一处广阔草原,几处铁轨在寒冷的阳光中闪烁可见。或许正应了朱特的这句话——

我们无法选择人生在何处启程

却可以选择于何处结尾

我知道我的选择:我要乘坐那辆小火车

无所谓终点,就这样一直坐下去

媒体评论

《金融时报》

这是对一位历史学家和散文家的动人纪念……仁爱、无畏、异常坦诚。

《每日电讯报》

好奇心、无畏的智识、对有趣细节的品味和水晶一般的文笔,都显示出主宰这个人的并不是死亡,而是生命。

《卫报》

这本小书是一场引人入胜的演出,在辉煌、愤怒与爱之间不断震荡。他既有历史学家捕捉细节的洞察力,也有作为一个普通人的同理心。

《洛杉矶时报》

阅读这本书时,人们很容易忘记,朱特是动弹不得地在病床上重建他的记忆。每一个片段都在晃动:那些章节闪闪发亮,叮当作响,充满丰富的气味、光色和声音。……这一切足以使读者重拾对作家的信心:他有能力找到通向“不朽”的路径。

《观察家》

他的文字在才华、愤怒和爱之间来回震颤。他既有历史学家捕捉细节的眼光,也有作为一个平常人的同情。

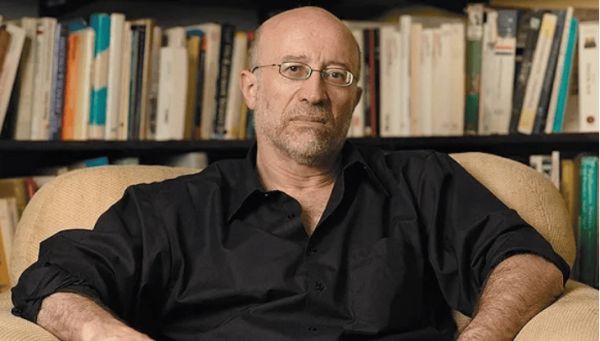

作者简介

Tony Judt(1948—2010)

托尼·朱特

普利策奖、汉娜·阿伦特奖、

奥威尔终身成就奖得主

入选《外交政策》杂志评选的

“全球百大思想家”

美国文理科学院院士

英国社会科学院院士

托尼·朱特,这位赞誉等身的历史学家、思想家,以其对欧洲问题和欧洲思想的深入研究闻名于世。他被誉为“知识分子中的知识分子”,具有“卓越的智慧、洞察力和非凡的勇气”,曾执教于剑桥大学、加州大学伯克利分校、牛津大学和纽约大学。1995年创办雷马克研究所,专事研究欧洲问题。

朱特长期为《纽约时报》《纽约书评》《新共和》等知名报刊撰稿。著有《战后欧洲史》《沉疴遍地》《责任的重负》《未竟的往昔》《思虑20世纪》《事实改变之后》等作品。

译者简介

何静芝

何静芝,资深译者,译作有《生命不息》《保守的人》《暗笑》《多谢不阅》等。

内容简介

《记忆小屋》是托尼·朱特罹患肌萎缩侧索硬化症(ALS)后完成的回忆录,包罗丰富的个人及历史“景观”,以及朱特对它们的观察和思索:有战后的艰苦年代,也有朱特自己的中年危机;有巴黎和纽约,也有往返各地的巴士、火车和轮船;有形形色色的人,也有他们的不同身份;更谈及他周游、教学与评述的方方面面……每一篇文字都是对他个人体验的一次回顾,最终又都引向了对历史背景的整理和评述。

书中还收录了托尼·朱特之子写给父亲的纪念长文《驻足停留》,展现了家人眼中执着、纯粹的朱特,是研究朱特的珍贵资料。

目 录

驻足停留 (丹尼尔·朱特)

序言

记忆小屋

夜

第一部分

艰苦年代

食物

汽车

帕特尼

绿线巴士

互仿的欲望

五港总督号

第二部分

乔

基布兹

铺床工

巴黎已成明日黄花

革命者

工作

精英

语言文字

第三部分

向西去,朱特

中年危机

被禁锢的头脑

女孩,女孩,女孩

纽约,纽约

边缘人

托尼

尾声

魔山

译后记

上下滑动,查看更多

责任编辑:

相关知识

托尼·朱特:普里莫·莱维的证词打开了大屠杀见证书写的另一个维度

15种新书速递 | 2023年第5期

10种新书速递 | 2023年第7期

13种新书速递 | 2023年第6期

书讯|商务印书馆上海分馆3月新书速递

书博会速递|《小虫子》和《小先生》:鲁奖作家庞余亮献给童年和乡村生活的书写

用书写的方式,对抗死亡和遗忘

夜读|如何在工作中抵抗媚俗

改变艺术史的传奇画商 | 新书速递

女版“辛德勒”的故事:《动物园长夫人》书写战火中普通人的无畏与挣扎

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49257

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44679

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40857

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36603

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32711

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29740

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25784

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21159

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20134

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19537