在世界的褶皱里寻找中国:评徐则臣《域外故事集》的跨文化书写

在世界的褶皱里寻找中国——评徐则臣《域外故事集》的跨文化书写

作者/闻星

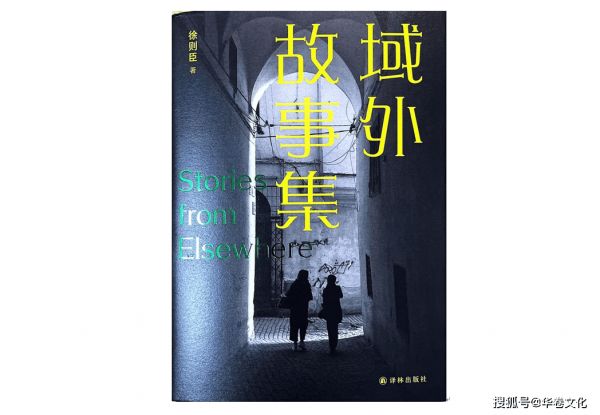

《域外故事集》 ,徐则臣著,译林出版社2025年8月第1版。

当全球化浪潮将世界压缩成“地球村”,当异域旅行成为中产阶层的日常消费,徐则臣的短篇小说集《域外故事集》却以文学的棱镜,折射出跨文化生存中那些被表面风景遮蔽的深层褶皱。这部历时十五年淬炼的集子,以十篇横跨九国的短章,在智利瓦尔帕莱索的塔罗牌预言与麦德林游击诗人的蒙面朗诵之间,在玛雅面具的宿命轮回与白俄罗斯冰河的独钓身影之际,构建起一个既具地理广度又富精神深度的文学宇宙。徐则臣以“到世界去”的勇气与“在世界中”的沉思,在魔幻现实主义的笔触下,完成了一次对文化身份、历史记忆与人性本质的深刻叩问。

一、地理位移中的精神漂泊:异乡人的生存镜像

《域外故事集》中的每个故事都是一面棱镜,将中国面孔在异域文化中的生存状态折射出斑斓光谱。从《去波恩》中火车上混血女孩与中国留学生的语言相通却情感隔膜,到《玛雅人面具》里中国木匠世家与玛雅匠人的千年技艺对话,徐则臣以手术刀般的精准,剖开跨文化交往中的微妙困境。这些漂泊者既非传统移民文学中彻底他者化的边缘人,也非简单融入主流的胜利者,而是悬浮于两种文化之间的“阈限人”——他们能熟练运用外语,却常在深夜被乡音击中;他们熟悉异国规则,却总在某个瞬间被文化差异刺痛。

这种生存状态在《中央公园的斯宾诺莎》中达到极致:中年哲学教授在美国中西部小城的公园的长椅上,用斯宾诺莎的伦理学解构自己的中年危机,却发现所有理论在异乡的月光下都显得苍白。徐则臣以冷静的旁观者视角,将身份焦虑具象化为具体的生活细节:留美中国学者借母语宣泄乡愁时的哽咽,这些场景如同一面面镜子,照见全球化时代中国人的集体精神图景。

二、魔幻现实主义:跨越文明边界的叙事桥梁

徐则臣在叙事策略上展现出惊人的创造力,他将《聊斋志异》的志怪传统与马尔克斯的魔幻现实主义巧妙嫁接,创造出一种独特的跨文化叙事美学。在《瓦尔帕莱索》中,三个吉卜赛女人的塔罗牌预言不仅推动了情节发展,更成为连接不同文化认知体系的象征符号;而《紫晶洞》里矿石折射出的中国面孔,则将物质与精神、现实与超现实完美融合。这种叙事手法打破了线性时间的束缚,让百年家族秘史与当下异乡经历在魔幻的维度上产生共振。

特别值得注意的是《玛雅人面具》中的叙事实验:当“我”在奇琴伊察遗址偶遇酷似中国人的玛雅匠人胡安,当手工雕刻的面具唤醒沉睡的家族记忆,当录像中胡安的身影离奇消失,徐则臣将悬疑、历史、志怪等多种元素熔铸一炉。玛雅古语“我所见者高万仞,我所思兮在天涯”的呼喊,既是胡安对文化根源的追寻,也是徐则臣对跨文化书写的隐喻——真正的文学应当如这声呼喊,穿透地理与文化的壁垒,抵达人类精神的共同深处。

三、文化对话:在差异中寻找共鸣的可能

《域外故事集》最深刻的启示,在于它展示了文化差异并非不可逾越的鸿沟,而是可以成为对话的起点。在《手稿、猴子,或行李箱奇谭》中,印度机场丢失的手稿与神秘猴子的意象,构建起一个充满象征意味的空间:手稿代表的文化记忆与猴子象征的自然本能形成张力,而中国旅客的介入则打破了原有的二元对立。徐则臣通过这种设置暗示,文化理解不应是简单的非此即彼,而应在差异中寻找共通的人性基底。

这种对话精神在《斯维斯拉齐河在天上流淌》中达到哲学高度:当中国人在白俄罗斯冰河上独钓,当本地老人讲述河流的古老传说,两个不同文化背景的孤独灵魂在冰雪中达成默契。徐则臣没有刻意美化这种相遇,而是通过钓鱼线结冰、手机信号消失等细节,真实呈现跨文化交流的艰难与珍贵。这种写作姿态,既避免了东方主义的猎奇眼光,也超越了文化相对主义的虚无,展现出一种真正的世界主义情怀。

四、历史幽灵的现身:个人叙事中的集体记忆

徐则臣的笔触不仅触及当下,更深入历史的地层。《古斯特城堡》中,中国人拆解美国鬼宅谜团的过程,也是解构西方文化霸权的过程;而《边境》,以边境小镇为背景,通过主人公与战乱国家年轻人的相遇与悲剧,揭示了战争对人性的摧残及人性中不灭的善意光辉。

特别在《玛雅人面具》中,百年家族失踪史与玛雅文明衰落史形成互文,当“我”发现胡安的面具雕刻手法与失踪的二叔如出一辙时,历史与当下、中国与墨西哥的界限瞬间模糊。徐则臣通过这种叙事策略,将个人命运置于更广阔的历史坐标系中,使短篇小说获得了长篇小说的历史纵深感。

五、文学实验:短篇小说的可能性边界

作为一位不断挑战自我的作家,徐则臣在《域外故事集》中进行了大胆的文学实验。他打破传统短篇小说的封闭结构,让十个故事在主题与意象上形成隐秘的互文;他混合现实主义与魔幻现实主义,创造出一种独特的叙事语调;他甚至在叙事视角上玩起游戏,《去波恩》的火车情缘与《瓦尔帕莱索》的浪漫邂逅,看似独立成篇,实则在情感基调上形成微妙呼应。

这种实验精神在《紫晶洞》中达到极致:矿石中折射的中国面孔,既是具象的意象,也是抽象的隐喻,它指向文学创作中一个根本性问题——如何在全球化时代保持文化的主体性。徐则臣的回答是:既不封闭自守,也不盲目西化,而是在跨文化对话中创造新的文学语言。

结语:在世界的文学版图上刻下中国印记

《域外故事集》的出版,标志着徐则臣的创作完成了一次重要转型——从运河边的书写者到世界文学的参与者。这部集子既展现了中国作家处理域外题材的独特视角,也为当代文学的跨文化书写提供了宝贵经验。在书中那些魔幻与现实交织的故事里,我们看到的不仅是异域风情,更是人类共通的精神困境;感受到的不仅是文化差异的冲击,更是对话与理解的渴望。

当徐则臣让玛雅匠人的雕刻刀与中国木匠的刨子产生跨越时空的共鸣,当他在白俄罗斯冰河上垂钓起东西方文化的哲思,这位作家已经超越了简单的“走出去”阶段,进入“在世界中”的深层境界。《域外故事集》最终告诉我们:真正的世界文学,不是将不同文化简单拼贴,而是在差异中创造新的美学范式;不是消除文化的独特性,而是在对话中确认各自的主体性。在这个意义上,徐则臣的这部集子,不仅是中国文学走向世界的又一次勇敢尝试,更是对文学本质的一次深刻回归。(完)

相关知识

春风逛展丨徐则臣的《域外故事集》,在世界各个角落与中国重逢

徐则臣新作《域外故事集》出版:在地球的各个角落与中国重逢

徐则臣新作《域外故事集》:与世界的对话中更好地发现自己

上海书展|《域外故事集》:异域故事的中国重生

如何用故事沟通世界?徐则臣:在写作里呈现差异性

故事沟通世界,徐则臣对话30国汉学家

“故事沟通世界”,徐则臣对话30国汉学家

《北上》剧集热播背后:作家徐则臣与《川流中国:开天河》的故事

徐则臣:在书房中看世界(名人书房)

故事沟通世界 徐则臣对话30国汉学家活动举办

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49247

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44643

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40844

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36591

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32704

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29727

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25771

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21140

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20116

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19508