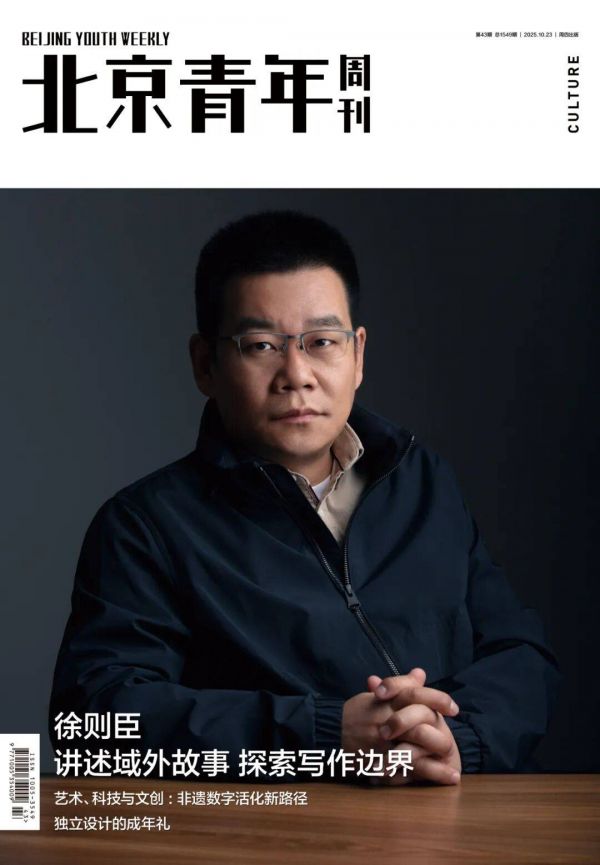

徐则臣:讲述域外故事 探索写作边界

徐则臣

中国当代作家,现任北京作家协会副主席、《人民文学》主编、中国文联第十一届全国委员会委员。著有长篇小说《北上》《耶路撒冷》《王城如海》《夜火车》,中短篇小说集《跑步穿过中关村》《如果大雪封门》《北京西郊故事集》《域外故事集》等。曾获鲁迅文学奖、老舍文学奖、郁达夫小说奖、中国好书奖、中宣部“五个一工程”奖等多个奖项,2019年凭长篇小说《北上》获第十届茅盾文学奖。部分作品被译为英、法、德、西班牙语等二十余个语种。

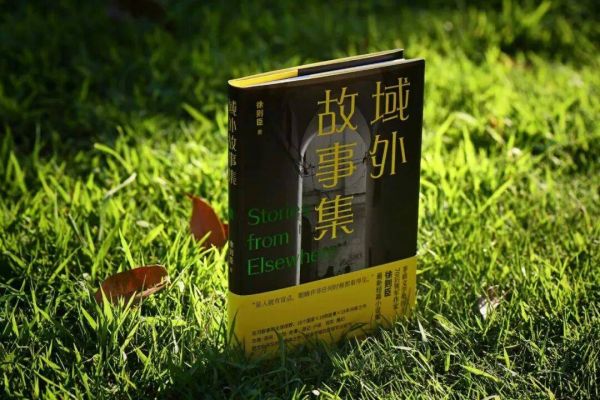

在一个下着小雨的午后,我们来到了作家徐则臣的办公室。在这里,一半的空间用来放置书籍,另一半则成为办公和日常待客区。徐则臣是最年轻的茅盾文学奖得主,被称为“70后作家的光荣”。他最新出版的短篇小说集《域外故事集》凝结了跨越十五年的短篇小说作品,他坦言,虽然写出当下人在不同文化之间的碰撞不容易,但很高兴自己往边界之外又多走了一步。徐则臣看着这本书,说道:“拍摄书封这张照片的那天,也下着这样的小雨,淅淅沥沥的。希望读者看完这本书,能有这样的感受:每一句话都看得懂,但是又觉得没有那么简单。”

现实与虚幻之间

在一个大大的拱形门廊下,两个人由暗向明行走,古老的石头路和错落的电线增添了这里的异域氛围。这本是徐则臣在一个雨后拍摄的照片,在成为《域外故事集》书封之后,恰到好处地渲染了域外的独特味道。回忆起当时的情景,徐则臣说:“当时是下午,我和其他几位师友一起去到此地,四周不少由拱形门廊连接在一起的街巷,我们穿梭于忽明忽暗之间,看到了这样的图景。这张封面选得不错,仿佛为人们开了一扇窗,走向了更开阔的生活空间,也拥抱未知的更大的能量。”

9个国家、10则异域故事,初看《域外故事集》,书的扉页写着“在地球的各个角落与中国重逢”,本以为是一本旅行日记,不曾想这本书却是后劲十足的小说集,而这本书的写作历程也是迂回前行的。回溯到2010年,徐则臣去美国爱荷华大学参加国际写作计划,待了4个多月,前一年还在内布拉斯加州的一所大学做驻校作家,大概半年的时间里走了不少地方。从爱荷华回来,他将两次在美期间有意思的经历汇集,写出了短篇小说《古斯特城堡》,后来去德国写成了《去波恩》,但中间由于其他的写作计划,这段域外故事不断中断,直至疫情时期待在家里,重新将它提上日程。到了2024年,《域外故事集》终于完成。

从美国中西部K大的华人教授之死,到哥伦比亚游击队诗人的蒙面朗诵;从印度机场丢失的手稿与神秘猴子,到白俄罗斯冰河上独钓的中国人..在这一系列的故事中,大部分人物都有原型,个别没有确切原型的,多少也会有一点现实的影子。每个故事仿若一场文化探险,将美国、智利、白俄罗斯、德国、乌拉圭等世界各地人情风土与奇谭故事缓缓展开。

例如,在《玛雅人面具》中,“我”在墨西哥奇琴伊察金字塔景区遇到了神秘的胡安,跟随他进入雨林深处的“幽灵金字塔”,回国后却发现录像中胡安消失了,而面具又引出了家族中二叔失踪的谜团。书中的故事写到“我”买了一些面具回来,因为一件面具过大,特意请朋友帮忙带回,这个细节也是真实发生的故事。

对于戏剧爱好者徐则臣来说,面具对他而言并不是一件硬邦邦的物品,而是充满了文化符号和情感内涵。“我小时候会做一些木工,我感觉面具上面的眼眶并不是一个黑洞,而是真的可以勾勒出眼神,我感兴趣的是面具凝结出的另外一种表情。另一方面,故事中写的玛雅人与中国人的渊源,虽然学术界目前尚无定论,但在亲自走访之后,这种同宗同源的感受却如此真切。作为一个写作者,我只是书写着内心的一些困惑和好奇,写下这些远方的故事。”

《中央公园的斯宾诺莎》的中年危机,《瓦尔帕莱索》的浪漫邂逅……丰富的探访经历给了徐则臣一种“创造奇遇”的能力,他可以将不同时空的见闻用文字进行拼贴,巧妙地创作出一个完整的故事宇宙。尤其是在真实细节之上插上想象的翅膀,让每一个故事都变得格外有说服力。正如徐则臣所说,“强劲的虚构产生真实”,这些半真半假的故事,让徐则臣执笔行走于现实与虚幻之间,将孤独、身份、乡愁与追求的主题融汇在一起,探讨着不同文明的碰撞摩擦与交流对话。

走远一点,

哪怕只有一小步

穿越国境,穿越表象,穿越时间,《域外故事集》好似谜团。徐则臣曾在访谈中谈到自己创作的“谜团”类的小说,“这是我多少年来的隐秘的方向,就是尝试开掘小说意蕴的无限可能性。我以为,好小说在意蕴上应该是趋于现代的,是多解的,一千个读者就有一千个哈姆雷特,而我力求在比较古典的形式下实现这个意蕴的无限可能性的经营。”

在徐则臣前期的小说中,一条窄窄的巷子名叫“花街”,出现在《花街》《大雷雨》《伞兵与卖油郎》《水边书》等作品中。这里成为他前期小说的主要文学空间,也构成了其小说叙事的起点。而后,随着徐则臣生活地点的转变,“北京叙事”正式开启,诞生了如《啊,北京》《三人行》《我们在北京相遇》《跑步穿过中关村》《把脸拉下》《如果大雪封门》等作品。“成长的故乡”和“漂泊的北京”成为徐则臣前期创作的两个重要地标。

而随着长篇小说《耶路撒冷》和《北上》的问世,标志着徐则臣开始进入了对记忆、历史等领域的思索,两部小说单行本的腰封上分别印着“70后的成长史,一代人的心灵史”“一条河流与一个民族的秘史”的宣传语。在徐则臣的笔下,历史的主体从人物转向“河流”,历史的视野从代际延伸至民族,这也标志着他对历史与记忆的书写经历着发展与转变。

如今,可以说,《域外故事集》正是徐则臣的又一次“谜团”类小说创作的尝试。如何扎根于中国叙事传统,将信息资源进行现代转化,是他不断思考并力求突破的壁垒:“当下,大家很容易关注到最外在的生活,但很少有特别内在的呈现。如今,我们的小说在拓展,也在内化。如何对传统叙事资源作有效的现代转化,是我目前写作中一个努力的方向。难度很大,转化要找到合适的途径,既要说服自己,也得让别人能认可。这是任重道远的,所以需要小心翼翼地尝试。”徐则臣如是说。

作家需要保持对生活的敏感度和对世界的洞察力,以便持续性投入创作。这对徐则臣而言,就是保持住“好奇心”与“问题意识”。“对世界抱有好奇,这是前提。这个好奇不是说见到一个新鲜事物就扑上去,或者是以猎奇心态观之,而是要对这个世界有比较充分的了解,然后看到每一点不同的变化。把这种变化放在既有的认知基础上,作出一个相对合理的科学的判断。你需要在了解很多事情的基础上,往前走一步,而这一步是在路的尽头上向前的一步,在某种意义上可能就是惊天动地的。”

“第二点,问题意识。在具体问题面前,我们有能力生发出有针对性且经得起推敲的声音,这也是我个人写作的动力。”他说,一个作家应该是一个杂家,能把新鲜事跟更广大的背景之间建立某种联系。“只有这样,才能写出整个世界、整个人类以及我们的生活之间的连通关系,否则一件事就只是一件事。”

为了让那一件事不仅仅是一件事,徐则臣用了28年的时间持续探索文字的边界,并且他一直在尝试走远一点,哪怕只有一小步。

Q-北京青年周刊

A-徐则臣

Q 《域外故事集》与之前的作品相比,在风格或者主题上有怎样的延续呢?

A 我一直关注的差异性的文化。过去会在作品里引入别样的外来目光,做一些文化上的比较,到《域外故事集》中把故事背景设定在国外和虚构的地点,对差异性的关注是一以贯之的,以后可能走得会更远一些,但是至于什么样我也不知道,慢慢摸着石头过河。

Q 你认为,故事的意义在于讲述还是启发?

A 我也在这两种想法里面纠结。我当然希望一个故事在别人读完以后,至少是在一个时间段里能改变某种想法,或是给他一个启迪。我希望故事具备这样的功效。但是,有时候我又觉得只要故事能讲得平和圆润,能够有效地还原生活现场,其实也不容易。过去,我可能会觉得“讲述”和“启发”两者有高下之分,但是现在,一个小说实现了“讲述”或是“启发”的任意一个,我会觉得都很好,当然最好是能把两者结合起来。可能是年龄大了以后,看法会随着时间不断地改变,不同年龄的心态还是不一样的。

Q 对你影响很大的、具有那种启发性质的作品有哪些?

A 有很多。比如葡萄牙作家萨拉马戈,他写出的每一个角色都有独特而鲜明的特征,他的作品可以提出问题还能让你自己去思考。还有那些蓬勃的、冷静的作家,一个文字就像子弹一般击中人心的作家,君特·格拉斯、奈保尔、库切,等等。我喜欢相对复杂的作品。

Q 如何一直在写作这条路上走下去的?

A 我是那种一根筋的人,从大一开始写,写到现在,28年,也算是个老作家了。一开始也是青春作祟,大家都愿意写点东西,后来觉得写小说的确是一件挺好的事儿,到现在,除了写作,我可能干不了别的了,写作已经成为我认识世界和思考问题的一个最重要的方式。写作具有排他性了。

Q 《北上》这部作品之前被改编为影视作品,也被搬上了话剧舞台。你会如何看待不同艺术形式对你的作品的呈现?

A 《北上》被改编成了话剧、音乐剧和电视剧。各种艺术转化方式都有自身的艺术规定性,都有其各自特点,改编时当然要遵循其独特的艺术规律。我们也得正视各自面临的局限性,没有哪种艺术形式是完全自由的。一种改编和转化,只要在它的规律下运行,且能尽力把每一个细节做好,逻辑上自洽,细节上经得起推敲,我认为就是一个好作品。对改编我持一个相当开放的态度,充分尊重艺术的二度创作或三度创作。

Q 能否分享一下最近关注的一个热点或是话题?

A 这几天大家都在讨论的今年的诺贝尔文学奖得主,匈牙利作家拉斯洛。他也是我喜欢的作家,倒不是说拉斯洛多完美,或多伟大,这要靠文学史家和时间去评判。我个人的看法是,当下的语境中,评选出这样一位作家,对张扬一种纯粹的文学精神,以及多样化的文学生态,意义重大。文学发展到今天,的确面临了很多问题,需要有一些优秀作家从非常独特的角度去深度掘进。拉斯洛是非常独特的作家。几年前就读了拉斯洛的小说,他的长句子容量巨大,吞吐力强,很有艺术感染力和表现力,获奖实至名归。

文 王雅静

相关知识

徐则臣:讲述域外故事 探索写作边界

如何用故事沟通世界?徐则臣:在写作里呈现差异性

在世界的褶皱里寻找中国:评徐则臣《域外故事集》的跨文化书写

徐则臣新作《域外故事集》:与世界的对话中更好地发现自己

春风逛展丨徐则臣的《域外故事集》,在世界各个角落与中国重逢

徐则臣新作《域外故事集》出版:在地球的各个角落与中国重逢

阳燕|“在世界中书写中国”——徐则臣《域外故事集》的文化表达与叙事创新

故事沟通世界,徐则臣对话30国汉学家

两位茅奖作家同台对谈,徐则臣、刘亮程聊文学创作的真与假|天府书展

阿来盛赞徐则臣:实证当下中国文学依然在开拓

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49247

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44643

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40844

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36591

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32704

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29727

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25771

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21140

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20116

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19508