“中体西用”的由来和演化 | 社会科学报

原标题:“中体西用”的由来和演化 | 社会科学报

“中体西用”的由来和演化 | 社会科学报

洞见

作为一个命题的“中体西用”在产生不久之后就被当作落时的东西、过气的东西。但在20世纪前期数十年古今中西的思想论争中,它常常被提及,成为中国思想历史中的重要内容。以中华民族复兴为背景,省思“中体西用”的由来和演化,有利于我们探寻、解说一直真实存在的“中体”。

原文 :《“中体西用”的由来和演化》

作者 | 华东师范大学教授 杨国强

图片 |网络

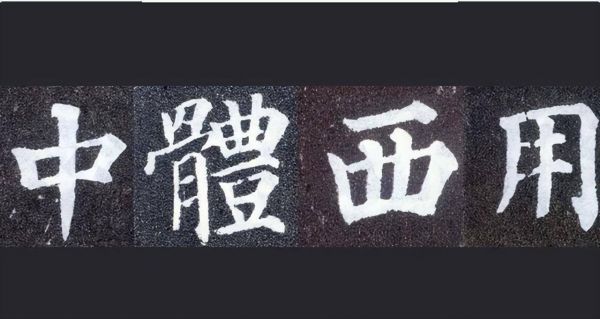

作为一个命题,“中体西用”出现于19世纪末期,但作一种旨义,则中体西用的为实际过程在19世纪60年代就已开始。两千多年来,中国人久以“夷夏之辨”为大义,“夷夏之辨”重在把中国人与外国人分开,与之相比,“中体西用”已由体和用将中国和外国联系在一起了,就这一点来说,“中体西用”越过了“夷夏之辨”,但这种越过是不得已的,是被迫的。

借法自强与“取新卫旧”相为表里

从19世纪40年代初期的中英鸦片战争到50年代末期的英法联军之役,“二十年间,中国再败于泰西”。中国人的办法对付不了西方人,而后是中国人不得不用西方人的办法来对付西方人。曾国藩说“师夷智以造炮制船,尤可期永远之利”,李鸿章说“中国但有开花大炮、轮船两样,西人即可敛手”,西方用来打败中国的东西,遂成了中国人最愿意接受和最先接受的东西,中国对西方冲击的最初回应便是从这种“借法自强”开始的。

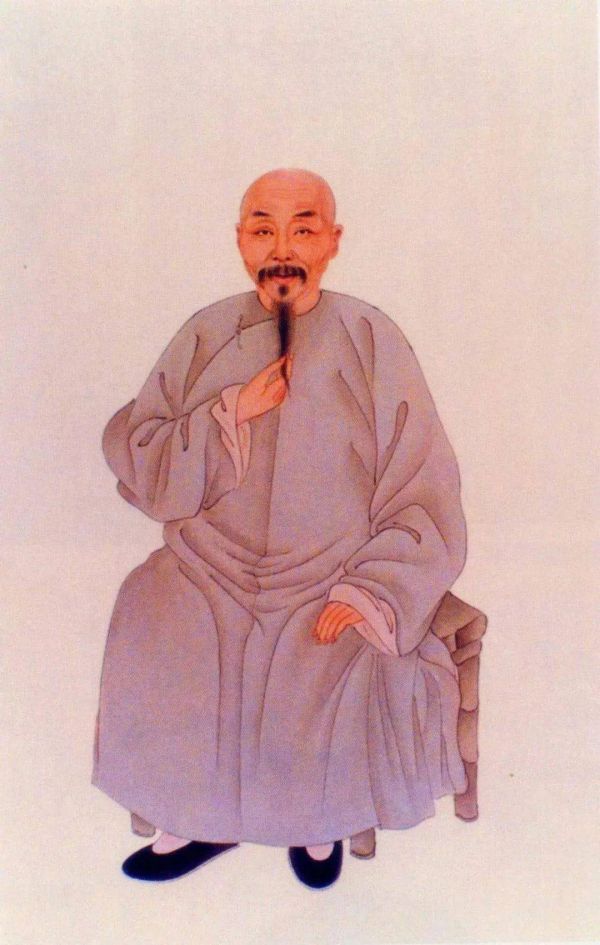

中西之间因借法自强而相连,但就两者之间主次、轻重、体用、本末而言,中国人自始即分得很清楚。冯桂芬说:“以中国之伦常名教为原本,辅以诸国富强之术”,重心在于划清主次。李鸿章说:“中国文物制度迥异外洋獉狉之俗”,“迥异”之分即是优劣之分。

19世纪60年代开始的借法从造船造炮开始,由此引入的是一种新的制造业,而后兵工业延伸到民用工业,则为中国移入了一种古所未有的生产方式和经济关系。与之同来的,还有办报纸、派留学、公使出洋、翻译西书、设学校,等等,各种各样的变化沿“中体西用”和借法自强一路而来的。有此种种,中国近代化的历史进程才有一种实际的起点。

为自强而借法,中国人的主旨是守护自己的本有和固有,所以以史论史,则借法自强与“取新卫旧”相为表里。

通观19世纪40年代以来的历史,近代中国的大改革都和战争有关,两次鸦片战争促成了借法的洋务运动, 中日甲午战争促成了变法的维新运动。借法和变法都是由于战争的创巨痛深促成的,所以两者之间的心路一脉相通,并因此而在甲午战争之后能够形成共鸣。但陈寅恪后来说,维新变法实际上有两个源头。他的祖父和父亲参与维新,是从洋务那一路延续而来的;与之相比,另一路的南海康有为先生,着力于用春秋公羊今文经学来论说变法。因此,由于心路相通,所以两者能够同路。但既分属不同的源头,则两头之间又一定会彼此扞格。

冯桂芬

戊戌年间,康有为力倡大变、速变、全变,用西法变中国。而以大变、速变、全变为宗旨,则已经没有体用、本末、道器之分,同一个时间沿洋务一脉而来的张之洞作《劝学篇》,守定“三纲为中国神圣相传之至教”,而以中学治内、西学治外为本末轻重之分,总名之为“中体西用”。就其立意而言,此时的“中体西用”实际上正是对康有为大变、速变、全变的校正和立异。冯桂芬和李鸿章讲文物制度、伦常名教为本,在当日被视为理所当然,但在康有为的大变、速变、全变面前,三纲为中国神圣相传之至教,显然已经不再被当成理所当然,从而中体西用也不足以成为笼罩人心的大道理了。之后经历戊戌政变扑杀戊戌变法,排外的庚子之变和逼来的八国联军因果相连。作为命题的“中体西用”在19世纪末刚刚产生就淹没在历史漩涡之中了。

时至20世纪初,经历庚子与辛丑之后,中国社会心理大变,梁启超说“辛丑壬寅后,无一人敢以守旧自命”。黄节说,时人以为“中国之变,古所未有,中国之学,不足以救国,于是醉心欧化”。一面不敢守旧,一面醉心欧化,两者交作之下,社会大幅度转向,“中体西用”就变成落时的东西、过气的东西、不识时务的东西了。

20世纪开始,胡适、陈独秀、丁文江、陈序经、梁实秋等人因弘扬西方文明而批判“中体西用”;而仍然相信中国文化的梁启超、梁漱溟、张君劢、陶希圣、陈立夫、萨孟武等人也批判“中体西用”。作为一个命题的“中体西用”遂成了无从附着的东西。在“中体西用”被置于边缘之后,20世纪初年的思想潮流人以群分,一头崇尚西方文明,主张欧化、西化、全盘西化和充分世界化;另一头则相信中国文化的人着意于讲东西文化及其哲学的分别,东西方文明的分别,物质文明和精神文明的分别,中国的本位文化,两者在20世纪前期互相交织,互相论争,延续了数十年,而论题和论域又常在周而复始之中。

引入西学不能无视国性国情

就其历史内容而言,20世纪中国人所争论的问题仍然是19世纪中国人所面对的问题,由此形成的深度矛盾牵动两个方面。

梁启超

一方面,20世纪的中国已经比19世纪的中国引入了更多的西法,并因此而正在失去其二千多年来的旧时面目。但梁启超说:“自二十年来,所谓新学新政者,流衍入中国,然而他人所资为兴国之具,在我受之,几无一不为亡国之媒。”林纾说,晚清之末,论者多以为废科举、逐满人、反专制,国家就强了,我们现在都已实现,强又安在?严复说,数十年来,西学、西法流入中国,少年人乐其可以解除束缚,往往荡却藩篱,但由此解放出来的则往往都是人性中的恶。这些论说反照当日的事实,推翻了“醉心欧化”所向往的一厢情愿。虽然说极端的西化论者,像陈序经,仍然坚信 “要是我们因为西化而生出弊病,补救的方法还是要努力去西化”,但梁、林、严的表达显然更多地代表了当时的知识人对数十年来仿照西法的“新学新政”之反思。

他人能够借资兴国的东西,在我们这里变成亡国之媒。其故安在?

1913年,康有为看到当时国会一片乱象,言之沉痛地说,鄙人戊戌年间创议立宪,这是我“不识国情之巨谬”。同一年严复回复他人的信件时说,我早年学习“旁行”(外文),到晚年才知道孔子之道如日月经天。你们现在来信表彰我引进哲理启发人文,我看到目前的风波大起,“方深悔惧”,你们再表彰我,太过了。1914年,梁启超说,我把西方学理引入中国,本是想为中国的政治播一些好的种子,但结果完全和希望相反,我现在非常自责,多年来我付出的努力实在不足以偿付我造下的“罪孽”。这些人当年都是先讲大变、速变、全变开风气之先者,这个时候却同归于“悔”与“惧”交集。

康有为说自己不识国情,同一个意思,严复说是大凡一个国家民族的能够存立,必以自己的国性为基础,而每一个国家的国性是不相同的。一个讲国情,一个讲国性,国情、国性之外,与之同属一类的还有国粹、国本,以及中国之民族精神和孙中山讲的中国固有之“道性智能”,等等。

这些陈述都说明:最先在中国主张以西法大变中国的人,历经变法召来的种种变化以后,此日已转而深知,与西学西法相比,国情国性是中国之所以成为中国更加根本的东西。他国“资为兴国”的东西,一旦被引入中国,“几无一不为亡国之媒”,正反映了国情作为根本的实际存在,以及无视这种实际存在所造成的七颠八倒和一败涂地。而后是西法西学的引入,不能不与国情由互相扞格到彼此连结,但就其彼此连结而不能不分的主次、轻重、本末而言,则两者之间的关系实际上又回到了与“中体西用”同出一个源头的历史内涵之中了。

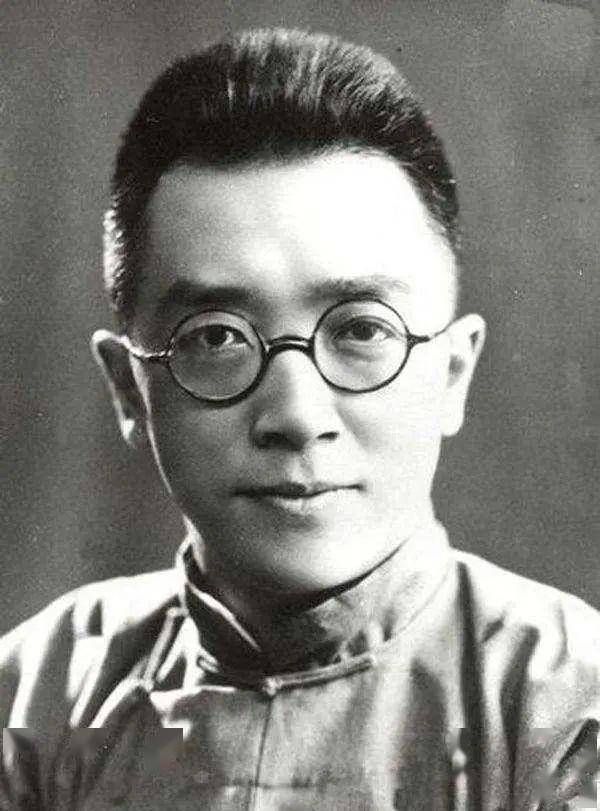

胡适

另一方面,19世纪与20世纪之交,欧化和西化最先打倒和直接打倒了“中体西用”。然而欧化和西化作为一种思潮,其自身又明显地存在很多破洞,并因此而在数十年里屡被追问和批驳。

胡适说,“我们要认错,必须承认我们百事不如人,不但政治制度不如人、道德不如人、知识不如人、音乐不如人、身体不如人”,因为“肯认错了我们才死心塌地地学”。这种意思被称为“全盘西化”,或“充分世界化”,他又特为解释,所谓“充分”,即不仅“尽量”,而且“尽全力”。胡适是西化的典型,因此这些话既代表性地表述了西化的主张,也代表性地表现了西化论的破洞。

就其大端而言,由此引发的第一个问题,是全盘西化和充分世界化,其预设的前提只能是中国和西方没有差别的同质和同类。然而真实的世界既以国家分,又以民族分,已实证地说明了这个世界的各式各样和互不相同。康有为说,我们中国人所“自以为是中国者”,不光有山川之广大,更在于中国有数千年文明教化,有无数的圣哲贤人,他们的“融之化之”才构成了今天的“中国之魂”,使我们产生“缠绵爱慕”之心,使我们愿意“与中国死生存亡焉”。在他之后二十年,王新命说:“中国的固有文化能延上数千年中国的历史,能结成以四万万人为一族的世界最大民族,难道是完全出于偶然么?”前者说的数千年历史文化的涵育,后者说的是数千年历史文化的由来和因果。两者都说明历史文化的沉积决定了中国根性之恒久不变,从而说明中国不能与西方同质,也不能与西方同类。

第二个问题,全盘西化的宗旨是西方之所有,中国都应该有和必须有。但具体的西方世界是复杂而多样的存在,从而是相互矛盾和彼此歧义的存在,当时吴景超说,在“西方文化”这个名词之下包含着许多互相冲突的“文化集团”:独裁是西化,民主也是西化;资本主义是西化,社会主义也是西化;个人主义是西化,集团主义也是西化;自由贸易是西化,保护政策也是西化,这一类例子数不胜数。因此,西方文化本身的种种矛盾,是主张全盘西化者最大的“致命伤”。同样的意思见之于常燕生的诘问,他也列举种种“西洋文化的极其复杂的矛盾”,并归全盘西化论为“不通到极点”。

他们论说西方文化的内在矛盾非常具体,并因具体而见其真实,相比而言,全盘西化和充分世界化的论说则因其太过抽象而不真实,并因不真实而成其深度盲目。所以陈石泉说“现在一般崇拜西洋文明者流”,其实并不真知西洋文明,而“近五十年来政治上的混乱,无一不是他们生吞活剥地搬弄西方五花八门的名目,盲目抄袭而来的”。

第三个问题,是承认自己百事不如人,死心塌地向他人学习,那么这种西化过程只能实现于中国人自我意识的自觉消亡之中。张东荪说,我过去很主张吸收西方文化,现在看来“一个民族若自己没有对于外族文化侵入的反应力,断乎不能吸收外族的文化”。而“中国近来的一切祸患,未尝不是太把自己看得一钱不值,只看见自己的短处,社会上崇拜的大部分都是痛骂本国文化的人,一个民族对于自己固有的文化这样看不起,便自然失去了自信心”。极而言之,即使沿此而往,中国“变成了殖民地,中国人全部欧化,也不能算是学习西方文化”。所以,他主张要重建中国的主体,有了主体才能自主,一个民族失去主体、自主,采取西方文化、他族文化,只能是注入,注入的结果“只能是征服”。

就中国学习西方文化最根本的目的是为了使中国作为民族国家的自立而言,则有此意识,吸收西方文化不会是西化,尤其不会是“死心塌地学人家”的全盘西化。

张奚若说,“我们今天再不如人,不过是一个时代剧变的暂时现象,在这个时期之前,我们是同他们一样的,或者比他们还要高明一点”。因此,看中西之间要拿长期的眼光,要“坚张中国人的自信。在这个意义上我们更可以明白天坛、太和殿以及万里长城、《四库全书》的重要作用和神圣意义了”。他引入历史,把20世纪中国看作是漫长历史中的一段,比之胡适的舍弃历史意识,视20世纪的中国为自古以来,直至今日的凝固化、永恒化,显然其视野更广,所见也更深。这些论说出自不同的眼光和视角,而同以中国的历史文化为立论的重心,并以中国的民族性、主体性反照西方世界的多样、歧义和矛盾,则他们对全盘西化的深度质疑和守护中国的自信自主,实际上同样回到了与“中体西用”同出一个源头的历史内涵之中了。

张之洞

“中体西用”的重心

不在西用,而在中体

作为一个命题的“中体西用”产生不久之后就被当作落时的东西和过气的东西。但在20世纪前期数十年古今中西的思想论争中,它又常常被提及,成为思想论争中直接的存在和间接的存在。产生于20世纪20年代的梁启超的《欧游心影录》,梁漱溟的《东西文化及其哲学》,杜亚泉的“以我固有文明之特长,融合西洋思想以统整世界之文明”,以及当时概括的“人常说,东方文明是精神文明,西方文明是物质文明”,到30年代十教授的“中国的本位文化建设宣言”,虽都在张扬中国文化,但又都非常自觉地与“中体西用”划清界线,自以为超越了“中体西用”。但他们内在的反西化,又使得崇尚西化的胡适、陈序经、林语堂、梁实秋仍然把他们同归于“中体西用”,蔑乎视之。由此形成的矛盾,说明前者很难完全超越“中体西用”,而后者始终摆脱不了“中体西用”。

“中体西用”的这种无从超越和无可摆脱,成为20世纪中国思想历史中的重要内容和引人注目的内容。与之对应并相为因果的,是19世纪中叶以来,一方面,中国已在现代化的历史变迁之中,另一方面,中国的现代化只能在中国走向世界、世界进入中国的过程之中。因此中西之间的体用、本末、主次、轻重始终会与这个过程一路相伴,而就这个过程的起点和归宿都是为了中国之能够自立于世界民族之林而言,则“中体西用”的重心不在西用,而在中体。19世纪的中国人以文物制度、伦常名教、三纲为中体,因此当文物制度、伦常名教、三纲在历史变迁中一层层剥落残破之后,作为一个命题的“中体西用”便在20世纪中国人心中成了不合时宜的东西。但20世纪文化论争中先后产生并互相连结的国情、国粹、固有文化、本位文化、民族精神,以及中国面对西方文化和吸收西方文化的不能没有主体性、自主性,其实表达的仍然都是中学为体和中国本身就是价值之所在。因此19世纪和20世纪相比,一方面,前一代人的守定中体于古今中西交冲之日,自有其历史合理性。另一方面,被他们指为中体的伦常名教、文物制度,其实又并不是中体的本质所在和真义所在,所以当伦常名教、文物制度脱落残破之后,后起的中国人仍然在以国情、国性、固有文化、本位文化比前一代人的文物制度、伦常名教更深一层地探寻中体和解说中体,这个过程一直延续到今天。

以中华民族复兴为背景,面对一百多年来的中西交冲和中体西用的老问题,对于中国人来说,中体依然是一种真实的存在,而我们仍然在解说和阐释这种存在。

(本文系作者日前在思勉人文论坛开幕论坛的讲演)

文章为社会科学报“思想工坊”融媒体原创出品,原载于《社会科学报》第1842期第6版,未经允许禁止转载,文中内容仅代表作者观点,不代表本报立场。

拓展阅读

东学西渐:当代中国文论的主体性,如何获得?| 社会科学报

中国文化典籍英译史:东学西传四百年 | 社会科学报

责任编辑:

相关知识

卢曼系统论在文学理论领域的运用 | 社会科学报

中国儿童剧:文学的“现代风景” | 社会科学报

“自我认知”的真实价值是什么? | 社会科学报

拟像之真:VR性侵案的哲学反思 | 社会科学报

七夕节的由来与习俗

2023社会学了没共读会,开启报名!用社会思维,升级内外关系

札记 | 伦理的隐力

用温情诉说马华社会乡愁(侨界关注)

艺术开卷|公共艺术的由来与发展

人类没出现之前,第一个女人怎么来的?神创论和进化论谁能解释?

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49250

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44657

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40852

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36600

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32711

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29740

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25780

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21151

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20119

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19515