“你是河流,我也是河流”:一群00后决定与自己的家庭对话

原标题:“你是河流,我也是河流”:一群00后决定与自己的家庭对话

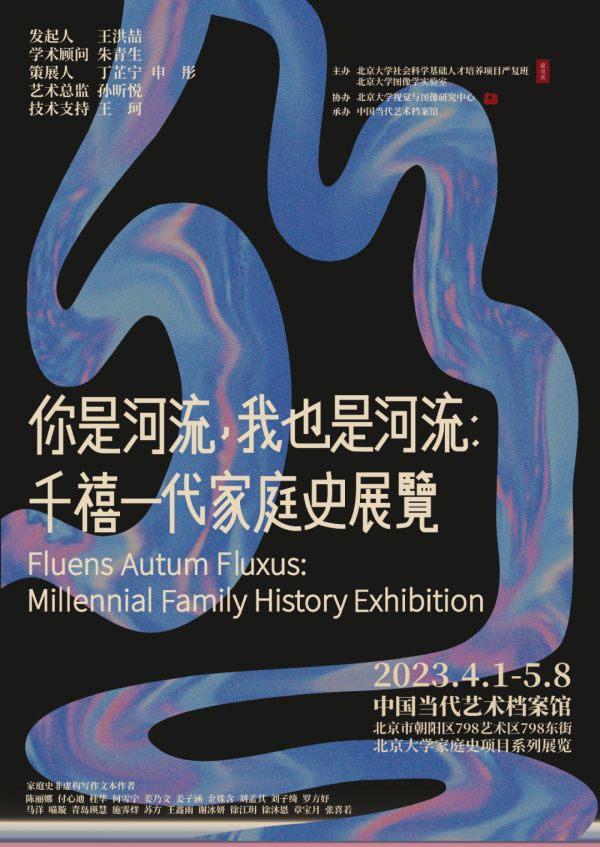

从姥姥亲手缝的蒲扇、早已淘汰的翻盖手机、凤凰牌自行车的购买收据;到千禧一代的童年回忆:水宝宝、竹蜻蜓、跳跳蛙、飞行棋、大富翁.......近日,一场由千禧一代独立策划的展览在中国当代艺术档案专馆开幕。展览名为“你是河流,我也是河流:千禧一代家庭史展览”。

特别的是,这场展览的参展人暨家庭史非虚构写作文本作者,是20名来自北京大学不同院系的成员, 他们想向大家展示千禧一代如何从最亲近的家庭出发,以独特而年轻的视角走近历史。

一群青年学子为何钟情于家中的老物件和老故事?在探问家庭史和历史的过程中,重返历史“现场”的年轻的同学们收获了什么?面对历史材料,同学们如何将其转化成为适合当下的表达?近日,“你是河流,我也是河流”主创师生,接受了北京青年报记者的专访。

当前浏览器不支持播放音乐或语音,请在微信或其他浏览器中播放 我想要 (2022浙江卫视为歌而赞第二季第1期现场片段) 音乐: 杨宗纬

想要透光的书房和少年的狂~

01 当千禧一代认真对话家庭:

“熟悉又陌生”

“我深知我们一家人太过普通,如果我不去记住,还有谁会记得?”

“世界变化真的很快。但不用害怕,我会在这一直陪着你。”

展厅墙上,很多书法展示了这群青年人的“历史感言”。 这番深刻的感悟,恰恰来自于同学们对家庭史的访谈之后。

“你是河流,我也是河流:千禧一代家庭史展览”的特别展览,诞生于千禧一代本科生的庞大历史档案——北京大学本科生的家庭史非虚构写作文本。该展览由北京大学新闻与传播学院副教授王洪喆发起,北京大学历史学系教授朱青生担任学术主持。

——“我是我父母的忘年交”

798中国当代艺术档案馆内,用两层展厅搭建的展出内容格外丰富,置身其中,像是来了一次时光穿梭,仿佛回到了上世纪90年代或更久远的时代记忆之中:旧式木制写字台上,是爷爷奶奶收藏的粮票;窗台上摆放着爸爸妈妈收藏的《读书》杂志和《文史知识》,是上一代知识分子家庭的“必备读物”,衣架上挂着父母年轻时候穿的花棉裤、运动服和劳动布工作服;展览墙上,播放着爷爷奶奶嘴里哼着的民歌歌谣……

展厅二楼接续起历史、现在与未来:同学们将家庭史的访谈内容制作成线上互动程序,观众在电脑前透过新的媒介进入到同学们的家庭故事里。楼梯间,还摆放了特别具有年代感的留言簿,邀请每一位观展人写下家庭故事……

——“没有记录,就没有发生,

虽然是最平凡的记录,但对我们来说,意义非凡!”

“这场展览最开始源于传播学理论课上布置下来的作业,王老师希望我们跟家里的长辈去访谈,记录下家庭的故事。”申彤是北京大学社会学系19级的本科生,也是本次展览的策展人之一。谈到最初接触到这个特别的作业时,申彤说,自己在期待的同时也会有一些陌生和对于未知的惊恐。

“我突然意识到,除了爸爸妈妈现在的职业, 我好像对于他们以前的历史——比如作为小孩的他们是什么样的,他们在哪里上学、如何找工作、如何决定结婚、怎么决定生孩子,以至于他们的成长路径一无所知。”这些“不了解”也成为了申彤策展的契机。在进入家庭史的过程中,她发现,与自己这样亲近的一个人进行一次“陌生化”的对谈,很有意思。

——“我深知我们一家人太过普通,

如果我不去记住,还有谁会记得?”

和申彤的感觉很类似,谈到最初接触到家庭史访谈的作业,同学们都感到——自己父母和祖辈的故事让他们感到“熟悉又陌生”。大家在非虚构写作课程的指引下,开始“深入”自己的家庭。

通过与父母的访谈,有些人重新回顾了上世纪90年代甚至更早的家庭记忆。 家庭史的故事发生背景从内蒙古的河川到马来西亚的黄梨园,从大西北的核基地到樱花雨下的神奈川。而此次家庭史展览也通过装置、视频、对话等方式让几代人的回忆交错呈现,在现场创造不同年代、空间、地域、文化碰撞的火花。

——“前一辈嘅人就辛苦,你哋依代就行风光。”(粤语)

“家庭史有别于传统新闻写作,是融合了口述史访谈、自我民族志、档案研究、物质性材料和媒介史研究等多种理论和方法的跨学科工作。”家庭史项目的发起人——北京大学新闻与传播学院副教授王洪喆老师如是说。

作为新闻传播学院的老师,王洪喆说,布置这样面向历史的作业,是想更深层挖掘对年轻一代历史探索的培养方式,让同学们的思考不流于稍纵即逝的热点,而是向更深的历史和文化的长河中挖掘,“孩子不是从校园启程去往世界,孩子本就‘来自江南塞北,情系城镇乡野’。千禧一代未曾接触过的20世纪,蕴含太多普通劳动阶层的理想、情感和生命历程与中国社会变迁的交错。 那些可言说和无法言说的故事,不仅是私家历史,也汇成了国家崛起线性时间背后真正的重量。”

02 从上游到下游

家庭史访谈给千禧一代带来了什么?

展览以千禧一代和长辈对话的形式展开,线上与线下展览并行。作为河流的“下游”,在与父辈的交流后, 千禧一代触碰到了一段历史,也重新理解了父辈的成长、家庭的发展与时代的脉络。

与其他同学一样,青岛瑛慧最初接触到“千禧一代和长辈对话”也是源于课程作业这一契机。在她提交的作业中,她记录了关于母亲的成长故事,一个从女性视角出发的逃离原生家庭的故事。“我的文本会比较侧重记录母亲在逃离原生家庭,到达日本之后遇到的一些困境。这个困境可能跟当时的那个年代有关,可能也跟她的原生家庭有关,也是当时一些女性所面临的困境。她如何从一个少女一步步成长为现在饱经风霜但是依旧乐观的一个女性,是我觉得值得去关注的问题。”

——“世界变化真的很快。

但不用害怕,我会在这一直陪着你。”

作为参与展览的非虚构写作作者,施霁烊记录的也是妈妈的故事。对施霁烊来说,这次家庭史的回访让他对自己心中“母亲是怎么样的人”有了更多答案:“这是我第一次近距离走进妈妈的成长史,她与我分享了自己的家庭教育创伤、之后的离婚等等。这些事情对我影响很大,但过去并没有深入了解。在我的成长期间,我妈妈一直算是严母的形象,中学时期我住校回家比较少了,有了弟弟后,妈妈在家里变成唱红脸的角色了。在我看来,可能是她的负担变小了。”

谈到在家庭史写作整理中印象最深的点,施霁烊说,令他记忆最深的是,整篇文章写完后,他的妈妈感触很深,大哭了一场。“最后,她过来跟我聊了聊有关我和我弟弟的不同方面的教育。虽然没有得出一个确切的结论,但我还是受到了很大的触动。”在这个过程中,施霁烊也发现了一些以往自己没有接触过的感情:“我们一些代沟源于时代背景和社会理解的不同。经过沟通,我大概体会到了他们的语境。”

活动现场

在对家庭的访谈过程中,不少同学敏锐地察觉到了宏大叙事与个体记忆之间的裂隙,尝试暂时抛开课本上的理论与知识,将更多注意力放在平日里“左耳进右耳出的唠叨”上,甚至是那些历来安静沉默的家庭成员身上。

另一位策展人丁芷宁讲到同学们做这次作业的状态时写道:“大家记下在沙发上和母亲的闲聊,饭桌上长辈语重心长的劝告,甚至父母卧室里传出来的对话。他们对叙述中的留白将心比心、共情共振,也对其中的语焉不详、避重就轻刨根问底。字里行间有意犹未尽的好奇,有鸡同鸭讲的无奈,也有心照不宣的浅尝辄止。正是在那些近乎白话的朴实稚嫩的文字中,历史显得可爱和生机勃勃。”

展览现场的参与者们

03 重返家庭史,

千禧一代悄然变化

令整个策展团队印象深刻的是,一位同学记录了她妈妈“三火小姐”的人生故事:二十世纪九十年代,中国经济体制变革,单位向员工提出买断工龄,“当时单位出资1180元/年买断工龄,但单位仍担心离职员工数量不足,于是又追加了30000元/人的安家费。这在房价尚且处于800元/平方米的常德市来说,是一笔巨大的财富”,但“三火小姐”放弃了这笔“巨款”,选择一边进修一边考取大学文凭,同时成为两个地市的直营店负责人。

也正因为当年的辛苦,千禧年到来的时候,二十几岁的“三火小姐”有了几万元存款。“三火小姐说起那段时光,脸上洋溢着幸福的笑容,自豪于自己结婚时能够不寻求父母的资助,能够买齐整套家电,能够全款买下自己的新房。”这位同学这样记录自己母亲在90年代的人生故事,而这段历史也在她的普通人叙述视角中变得更为具体。

展览现场具有艺术感的布置是千禧一代的心声

“这些文本给我带来了非常强烈的真实感,因为是身边同学们自己的真实经历。在这些经历中我们看到一段一段的历史片段,并可以窥见中国社会发展的一小段进程。”作为此次展览线上展览的负责人,孙昕悦很仔细地阅读了每个同学提交的文本。

“ 这和以往我们看到的那些伟人、牛人的传记是不同的,伟人名人的传记我总觉得带一些励志部分,就是引领着我们往前走,但是同学们很朴素的文本是让我们回到真正的生活中,去窥探过去50年到100年,作为百姓、作为个体的历史,我们能从他们的历史中看到真正的过去。”孙昕悦说。

与观众们进行情感联结

提到大家对家庭史展的准备,策展人申彤强调了回溯历史后大家的改变:“父母在生活中的脸谱化、标签化的形象会被改变。在深入了解了他们的故事之后,长辈会变得更加立体。大家会发现,原来我爸爸上学的时候逃课也被我奶奶打过,他们也会因为找不到工作而迷茫,其实跟我们是一样的。”

在“走进”上世纪90年代的旅程中,对历史也有了更深刻的理解后,也在重新理解父母。“在访谈过程中,我了解到母亲的成长环境、经历以及遇到的一些困境,不仅了解了她所处的时代的一些历史,也更理解母亲,同时也对她多了一些尊敬,学习到了作为一个女性应有的勇气和坚定。”青岛瑛慧说。

04 从线下再到线上,

Z世代重构叙事新空间

大量文本搜集之后,在老师的鼓励下,同学们决定发挥主观能动性,搞点“大动作”。

“我们希望用展览的形式,向更多人分享同学们的家庭故事以及在这个过程中的收获。”策展人申彤说。

“老师在课上鼓励大家用多种媒介去记录。因为有多种的媒介形式,很自然地想到办一个展览,把这些有意思的事情展现给大家。”申彤讲道,这次展览完全由北京大学学生独立完成策展和执行,搭建了融合视频、图片、文字、装置等综合媒介的线下展厅。

观众们在现场体验线上展览

不止有线下实物展,展厅里特别为线上展览提供了入口。线上展览以参展人的非虚构家庭史写作文本和相关图像、音频、视频、实物等综合媒介材料为基础,构建了一个开放的虚拟空间。

在线上的开放世界里,每个故事被提炼和整合为特殊的一组视觉元素群, 观者在其中以第一视角自由探索,每个人与展品、空间以及视觉文本的互动都不同,因此会产生更自由多样、富于个性的观看方式和展览体验,这也体现了线上艺术展览的实验性与先锋性。

“2022年展览在筹备过程中,由于线下展览受到诸多不确定因素影响,策展团队逐渐将工作重心放在线上展览的策划和设计上。”负责线上展策展的孙昕悦同学告诉北青报记者:“这次的展览虽然是以文本史料展为基础架构,但我并不想把它框定在这个单一架构里,而是做成视觉呈现的展览。”

——付心迪《去大西北做核试验:姥爷年轻时的苦中作乐》

——何雪宁《从沼泽地到大都会:一个普通人的新加坡故事》

——刘子绮《我的外婆:被遗忘的南洋妇女》

——青岛瑛慧《原生家庭:一直逃离又一直回归的她》

付心迪在新媒体作品《去大西北做核试验:姥爷年轻时的苦中作乐》中记录了姥爷的青春年代——沙漠、西北、核试验。付心迪说,“日与夜的更替中,数十次奔赴异乡的他,是我国核试验工作者中普通而伟大的一员。我记忆中永远乐观豁达、无所畏惧的姥爷,原来是从这段记忆中汲取着力量。”刘子绮的新媒体作品《我的外婆:被遗忘的南洋妇女》,以黄梨园、万字通票、棕榈树为场景,构筑起真实故事,讲述自己外婆早年生活在马来西亚的经历。“通过追寻她的身影,我看到的是一个被遗忘的群体。”刘子绮说。

在线上展览的设计中,孙昕悦和团队依托于游戏化的技术模组进行了新的尝试。在最终的呈现中,线上展览模块也做得非常成功。不仅加入了艺术化的视觉呈现,给了观众较大的视觉冲击,还提供给了观众一定程度的自由交互属性,提高在场景中的沉浸式体验。

置身于中国当代艺术档案馆,在由千禧一代整理出的家庭史中,能感受到历史的重量与青年一辈深刻交织。“媒介史的目的从来不是怀旧,书信、日记、录音、录像、照片、家居、衣物、建筑、风景,同学们经由异质性的媒介通道寻找到各自返乡的线索,重建非个人化的记忆和情感档案,图绘出不同代际所构成的共生系统。”王洪喆老师说。

策展人申彤告诉北青报记者,对于千禧一代而言,社会上也对他们贴了一些很新的标签,比如说跟原生家庭的割裂,是逃离,是背叛,在申彤看来,大家不想被代言,而希望主动发言,“我们也想通过这样一个展览,去消除部分大众的误解,也启发更多的千禧一代通过与自己的家人对话,切入20世纪的历史,去了解距离我们最近的这个时代。”

END

撰文 | 北京青年报记者 张知依 实习生 张煜佳

统筹 | 林艳

编辑 | 实习生 张煜佳

校对丨房霞

摄影 | 受访者供图

【版权声明】本文著作权归北京青年报独家所有,未经授权,不得转载。

责任编辑:

相关知识

“你是河流,我也是河流”:一群00后决定与自己的家庭对话

对话小娟与山谷里的居民:民谣就像一条河流,孕育着丰富的生命

我一个人便是山川河流

春天的河流(短笛)

对话《金色河流》作者鲁敏:用非虚构和虚构,迂回地接近理解

鲁敏的“河流”

李洱×邱华栋×鲁敏:踏入同一条时间河流

改造亮马河:我们需要什么样的城市与河流

研讨|鲁敏《金色河流》:充满混沌、爆发力和风险的淘金梦

直播预告 | 一首献给山川河流的情诗

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49250

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44662

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40852

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36603

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32711

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29740

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25784

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21156

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20122

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19527